Ein Scheißsturm ist ein scheiß SturmÜber den Fall Ten Walls

11.6.2015 • Internet – Text: Ji-Hun Kim, Illustration: Susann Massute

Diese Woche beschäftigte die Popwelt ein großes Thema: Ten Walls’ homophobe Aussagen auf Facebook und der Shitstorm, der dadurch ausgelöst wurde. Festivals sagten reihenweise seine Auftritte ab, er verlor seine Booking-Agentur und der Rest hatte selten mehr als ein „Fuck You!“ übrig. Aber was bringt uns dieses Anprangern, das spektakuläre Bloßstellen eines einzelnen Idioten? So kommen wir doch nicht weiter, glaubt Ji-Hun Kim. Ein Kommentar.

Das Internet, so will man meinen, hat wieder einen großen und wichtigen Kampf gewonnen. Einen für die politische Correctness, einen gegen die Homophobie, gegen Diskriminierung und vor allem gegen einen Mann: Marijus Adomaitis, Musikproduzent aus Litauen, der unter dem Pseudonym Ten Walls und seinem Hit „Walking with Elephants“ 2014 sogar in die Top 10 der britischen Charts einsteigen konnte. Adomaitis ist seit vielen Jahren ein angesehener und international gebuchter Producer und DJ. In seinem Heimatland Litauen produzierte er zahlreiche Mainstream-Hits, einige kennen ihn durch seine discoid-poppigen House-Produktionen als Mario Basanov oder auch als Teil des Duos Mario & Vidis. Man ist in der House-Szene immer dann besonders stolz, wenn es einer „aus den eigenen Reihen“ in die Charts schafft, wenn Daft Punk den Grammy gewinnen, wenn Dixon als weltbester Resident-Advisor-DJ doch das wahre Techno-Berlin oder eben ein Produzent aus Litauen das neue globale, osterweiterte Dance-Dorf repräsentiert.

Am 3. Juni hat Adomaitis auf seiner persönlichen Facebook-Seite homophobe Statements veröffentlicht. Diese auf litauisch verfassten Aussagen wurden von der Webseite Gay Star News entdeckt, übersetzt und am Folgetag veröffentlicht. Demnach spricht Adomaitis von „Homosexuellen als Menschen anderer Klasse", vergleicht Homosexualität mit Pädophilie und dass man in den „guten, alten 90ern so etwas noch anders geregelt hätte“. Ein Zeichen von nicht in Worten zu fassender Unaufgeklärtheit, Ignoranz und Dummheit. Das dachten einige, und am 8. Juni wurden daraufhin viele zu Zeugen, wie die Karriere von Ten Walls in Echtzeit systematisch zerrann wie Butter auf einer Herdplatte.

##Shitstorm, Aufschrei, Kettenreaktion

Eine kurze Chronologie: Der Produzent Fort Romeau veröffentlichte Montagmorgen auf Facebook, dass er ein geplantes Booking mit Ten Walls im November in London aufgrund der von ihm gefundenen Statements auf Gay Star News nicht antreten würde. Seiten wie Resident Advisor und Fact Magazine griffen die News auf. Der Beginn eines immensen Shitstorms und Aufschreis, eine Kettenreaktion. Festivals wie Sonar, Dockville, Creamfield, Pitch und viele mehr cancelten ihre Bookings, als würden sie sich ein Stück heißer Kohle zuwerfen. Auch die Booking-Agentur Melt! kündigte dem litauischen Musiker das Arbeitsverhältnis und veröffentlichte das sodann via Facebook. Der wichtige Londoner Plattenladen Phonica strich die Vorbestellung der kommenden EP Sparta von seiner Liste, andere Plattenläden folgten und zahlreiche namhafte DJs kommentierten die Angelegenheit mit Fotos von zerstörten Ten Walls-Schallplatten (Optimo) oder mit Tweets wie „ah, the hate that lies behind the mask of soulless white-bread anodyne emo-landfill-tech-house. Ten Walls go fuck yourself“ (Tiga) oder ganz trocken wie A-Trak „Well, goodbye Ten Walls“. Mittlerweile hat es die Nachricht bis in die hiesigen Mainstream-Medien geschafft. Die Webseiten von Bild, Spiegel und Stern berichteten genauso darüber wie der Guardian und der französische Le Figaro. Das Hamburger Festival Dockville findet nach der Absage an Ten Walls auf seiner Facebook-Seite besonders drastische Worte: „Wir möchten unbedingt klarstellen, dass das Dockville ein Festival für jeden und jede ist und wir Diskriminierung in jeglichster Form aufs tiefste verabscheuen.“

Der Stein des Anstoßes: Der Kommentar von Marijus Adomaitis, der den Shitstorm auslöste. Wir haben den Text über Google Translate übersetzen lassen und er lässt einen homophoben Inhalt vermuten. Über eine „richtige“ Übersetzung würden wir uns dennoch freuen.

##Just Kidding (?)

Im Dezember 2013, kurz vor Weihnachten, gab es einen ähnlichen Fall. Die Amerikanerin Justine Sacco twitterte vor einem Flug nach Kapstadt/Südafrika: „Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!“. Sacco hatte zu der Zeit gerade mal 170 Follower, da sie aber zu der Zeit als PR-Sprecherin für ein großes Medien-Unternehmen arbeitete, wurde der Tweet von Aufmerksamen aufgegriffen und noch während Sacco im Flieger saß und nichts davon ahnte, warteten Abertausende in der ganzen Welt händereibend in der Netzgemeinde darauf, dass der Flieger landen würde und Sacco ihr Handy wieder anmacht. Der trending Hashtag innerhalb dieser elf Stunden lautete #HasJustineLandedYet. In dieser Zeit verlor Sacco nicht nur ihren Job, sondern auch ihren Ruf und die gute Beziehung zu ihrer Familie und Verwandtschaft, die sie in Südafrika zum Weihnachtsfest erwarteten. Eine Dummheit, die ein Leben verändert. Hätte doch nur Eric Cartman in South Park oder ein Satiriker diesen Satz gebracht …

Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und Homophobie sind die großen und ernstzunehmenden sozialen Probleme auf der Welt. Und alles Mögliche sollte getan werden, um sie zu bekämpfen. Aber geht es in diesen Fällen wirklich um eine nachhaltige Bekämpfung jener gesellschaftlichen Abgründe oder vielleicht doch nur um ein Spektakel im Deckmantel der politischen Correctness? Ein Spektakel, das eigentlich im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen dürfte, aber in Zeiten sozialer Medien immer wieder aufgekocht wird. Früher nannte man so etwas Hexenjagd, an den Pranger stellen, Lynchmob oder auch öffentliche Hinrichtung. Heute nennt sich so was Shitstorm und Political Correctness und ist am Ende doch oft selbstgerechter als von den Protagonisten intendiert. Jeder inszeniert seine Kritik auf seine Art und seinen eigenen Mitteln: Gig-Boykott, Kündigung, verbales Nachtreten, soziale Ächtung. Diese Moves werden medienwirksam publik gemacht. Der Zustimmung und des Applauses des aufgebrachten Mobs kann man sich sicher sein. Hunderte Likes kommen en passant dazu. Ein Spaßvogel tauschte zum Beispiel das Profilbild von Ten Walls auf seinem Discogs-Profil aus – für einige Zeit war ein pornografisches Foto eines Mannes während eines Autofellatio zu sehen. Aber hat sich irgendeine Redaktion, irgendeine Festivalleitung oder Booking-Agentur die Mühe gemacht, den originalen Facebook-Post, der längst gelöscht wurde und für Fremde gar nicht zu lesen gewesen ist, zu suchen, übersetzen zu lassen, um die Genauigkeit der kursierenden Aussagen zu überprüfen, bevor über eine Person gerichtet wird und Konsequenzen gezogen werden?

Geht im Internet alles sehr schnell. Das Dummies-Buch in der Ten-Walls-Version.

##Schlechte Presse

Denn sowohl der Stern als auch die Bild berichten, dass der Stein des Anstoßes auf der Facebook-Fanseite von Ten Walls veröffentlicht wurde. Was faktisch nicht stimmt. Zwar bezieht sich Bild auf den Guardian, war aber wohl zu faul, den Artikel richtig zu übersetzen oder gar zu lesen. Stellt sich nun die Frage, ob dieser Sachverhalt einen Unterschied macht. Könnte es und sollte es vielleicht auch. Hier wird nämlich wieder ein elementares Problem der Digitalisierung und Vernetzung deutlich: Das Private kann kaum noch vom Öffentlichen getrennt werden. Hätte Justine Sacco ihre wirren Gedanken im Internet auf ihrer Firmenseite geteilt? Hätte sie es getan, wenn sie 20.000 statt nur 170 Follower gehabt hätte? Hätte Ten Walls seine Sätze jemals auf seiner Artist-Seite gepostet? Und hätte der Kommentar irgendwen interessiert, hätte er keinen Top 10-Hit in England gehabt? Es gilt noch immer ein alter Satz: Dummheit gehört bestraft. Da darf der Fall Ten Walls keine Ausnahme darstellen. Aber wie sieht ein adäquates Maß einer digitalen Bloßstellung aus? Wo befinden sich heute die Grenzen zwischen öffentlichen und vermeintlich privat geführten, sozialen Netzwerken? Hatten beide einfach Pech, weil sich gerade der falsche Troll am Computer langweilte? Und was ist mit den Millionen anderen radikalen und extremistischen Kommentaren, die sich gerade in diesem Moment im Netz versenden und wie an jedem anderen Tag ignoriert werden?

Yet another Meme: Putin outet sich als neuer Ten-Walls-Fan.

##Wurzel ja, aber wo?

Unter den neuen Ten-Walls-Hatern sind vor allem viele, die darauf verweisen, dass die Wurzeln der Clubmusik in der afro-amerikanischen und schwulen Kultur der 60er/70er-Jahre in den USA zu finden sind und somit Menschen wie Ten Walls die Szene und die gesamte Dancemusic-Kultur in Verruf brächten. Dass ohne Disco, Motown, Funk und Soul keine Warehouse-Partys in Chicago, kein Larry Levan, kein Frankie Knuckles, geschweige denn House oder Techno entstanden wären, steht außer Frage. Aber selbst im Kontext der recht kurzen Geschichte der Clubmusik hat der Stadion-Deep-House eines Marijus Adomaitis, vor allem auch den kulturellen Background betreffend, mit Detroit in etwa so viel zu tun wie Avicii mit Moodymann oder Rotterdam Gabber mit der Paradise Garage in New York. Elektronische Clubmusik ist aber nicht erst seit EDM zu einem globalen, kapital-intensiven Business geworden. Und auch im Berghain gehört Heteronormativität im Publikum zum Alltag. Es wäre wünschenswert, wenn in jeder geraden Bassdrum auf dem Planeten die wahrhaftige Idee des Black and Gay Heritage of House and Techno stecken würde – tut sie aber nicht. Genauso wenig wie die Seele eines einsamen Robert Johnson bei Rammstein zu finden ist. Bei den Mega-Raves in den „neuen Märkten“ wie Russland, USA, China, Mexiko, Kolumbien, Dubai, Singapur oder Kairo dürfte dieses oft zitierte Erbe ebenfalls keine ernstzunehmende Rolle spielen. Globalisierung will keine Grenzen kennen und ignoriert dabei gerne systemische Reibungsflächen. Da dürfte es nicht nur zahlreichen, fürstlich verdienenden Globetrotter-DJs gleich sein, dass sogenannte Wachstumsmärkte wie Litauen nebst anderen Ländern Osteuropas inklusive Russland in der Gesellschaft von Homophobie und Rassismus durchdrungen sind. Dass Adomaitis nicht Ursache, sondern vielmehr Symptom einer „Szene“ ist, die sich nicht im Geringsten mehr um irgendeine Message von Techno und House kümmert, stattdessen kapitalistisch agiert und sich ständig mit neuen Höchstgagen und Investitionen in Millionenhöhe wie an der Wall Street bei Laune hält.

##Haltung bewahren

Dass Pranger und Selbstjustiz in modernen Gesellschaften geächtet sind, hat gute Gründe. Dass sich so viele in diesem Diskurs dennoch so lautstark und medienwirksam positionieren und ihre eigenen Machtmittel zur Schau stellen, ist daher bigott. Mit der Mistgabel zu trollen scheint einfacher als zu hinterfragen, wie es jemand mit solchen Ansichten in einer scheinbar so korrekten Szene überhaupt so weit schaffen konnte. Und war doch vor allem nach dem Fall Justine Sacco bereits klar, dass diese Art der Vollstreckung zwar eine Karriere und das soziale Leben eines Einzelnen zerstören kann, aber nur dazu führt, dass die Gemeinschaft sich die staubigen Hände abklopft und denkt: „So, das hätten wir geklärt. Zurück zur Arbeit.“ Schadenfreude, Gehässigkeit und vor allem Spott und Häme sind kurzweilig, aber ihre Veränderungswirkung auf die Probleme an sich sind äußerst begrenzt. Und dann wäre da noch die komplexe Handhabe der Political Correctness, der slowenische Philosoph und Kulturkritiker Slavoj Žižek beschrieb kürzlich noch Political Correctness als ein gefährliches totalitäres System. Ein System, das auf der Aussage basiert: „I know better than you what you really want.“

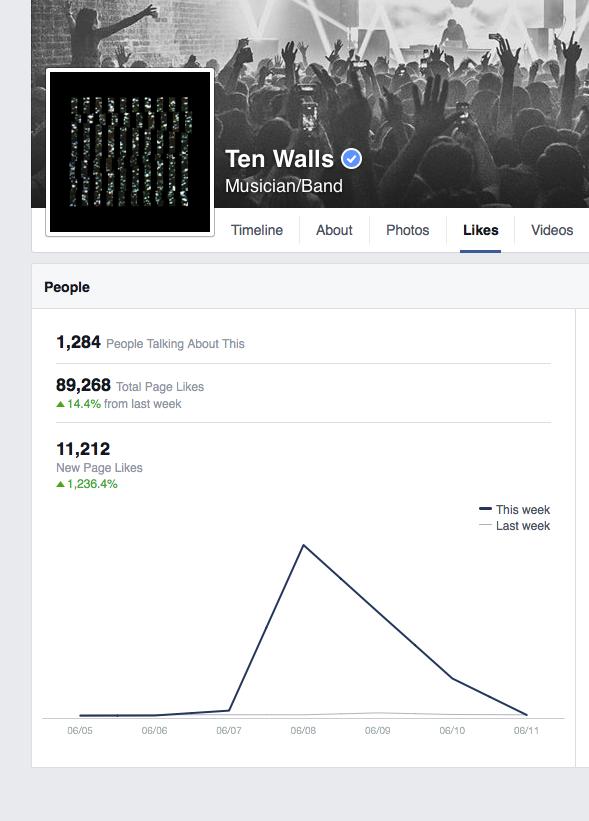

Ob gewollt oder nicht, die Facebook-Seite von Ten Walls zeigt: Er hat sich nicht nur Gegner gemacht. (Facebook: Stand 11.06.2015)

Letztlich wird man feststellen, dass die ganze Sache in ein paar Wochen so vergessen sein wird wie ein Dubfire-Set von 2011. Am eigentlichen Problem der Homophobie und Diskriminierung in unserer Welt wird sich nicht viel geändert haben. Dass man mit Hilfe einer konstruierten Persona Non Grata eine Projektionsfläche schafft, an der es sich leichter abarbeiten lässt, als an einem systemischen, globalen Problem, scheint auf der Hand zu liegen. Ob damit allerdings das gewünschte Ergebnis erzielt wird, bleibt fraglich. So ein Shitstorm kann nämlich auch jene aktivieren, die man eigentlich verdrängen möchte. In den Kommentaren und Threads ist neben kritischen Tönen leider auch viel Zuspruch zu lesen. Die Facebook-Seite von Ten Walls konnte so seit vergangenem Montag mehr als 11.000 neue Fans gewinnen (Stand 11.06.2015). Ein lauter Mob kann eben auch Märtyrer schaffen. Und den scheinen zahlreiche rückwärtsgewandte Menschen diese Woche gefunden haben – auch wenn sie sich zuvor mit ziemlicher Sicherheit weder für Ten Walls, noch für House oder Techno interessierten.

Ergänzung des Autors: „Ich traf Marijus Adomaitis 2010 mal zu einem Interview in Berlin. Adomaitis gab vor, erkältet zu sein und gab sich während des Gesprächs extrem gelangweilt, arrogant, wortkarg und ziemlich uninteressiert. Statt mir in die Augen zu schauen, starrte er an die Decke. Ob er homophob oder rassistisch war, war zwar nicht auszumachen. Auf jeden Fall benahm er sich wie ein riesengroßes Arschloch. Nach dem Interview kam mir nur in den Sinn: So einem Typen würde ich nie ein Booking oder Remix-Auftrag geben. Das sahen viele offensichtlich anders.“