„Wie Spider-Man!“Die Gesichter der Berliner Graffiti-Szene

17.2.2015 • Kultur – Interview: Susann Massute

Foto: © Norman Behrendt

Berlin, du hässliches Sackgesicht. Was wärst du ohne deine abertausenden Graffiti, Tags und bemalte U-Bahnen, die jeden Tag dein Antlitz verändern und bunter machen? Und auch wenn Graffiti den Alltag der Großstadt prägen, wissen die Wenigsten: Was für Menschen stecken hinter den Pieces, die einem an den waghalsigsten Orten begegnen? Wie sehen die Gesichter jener Leute aus, die Berlin zu einem der Hotspots der internationalen Graffiti-Szene gemacht haben?

Der Fotograf Norman Behrendt war selber Writer und portraitierte von 2007-2012 erstmals im großen Stil die Berliner Graffiti-Szene. Entstanden ist ein regelrechtes Kompendium mit zum Teil sehr stillen, sensiblen und privaten Portraits. Nun ist sein im U-Bahnsitzbezug eingebundenes Buch „Burning down the house“ veröffentlicht worden. Erstmalig in der Geschichte konnten so viele Writer vor einer Hasselblad versammelt werden. Das Filter sprach mit Norman Behrendt über die Entstehung des Buchs, nicht zuzuordnende Straftaten, Befindlichkeiten unter Writern und verständnislose Großeltern.

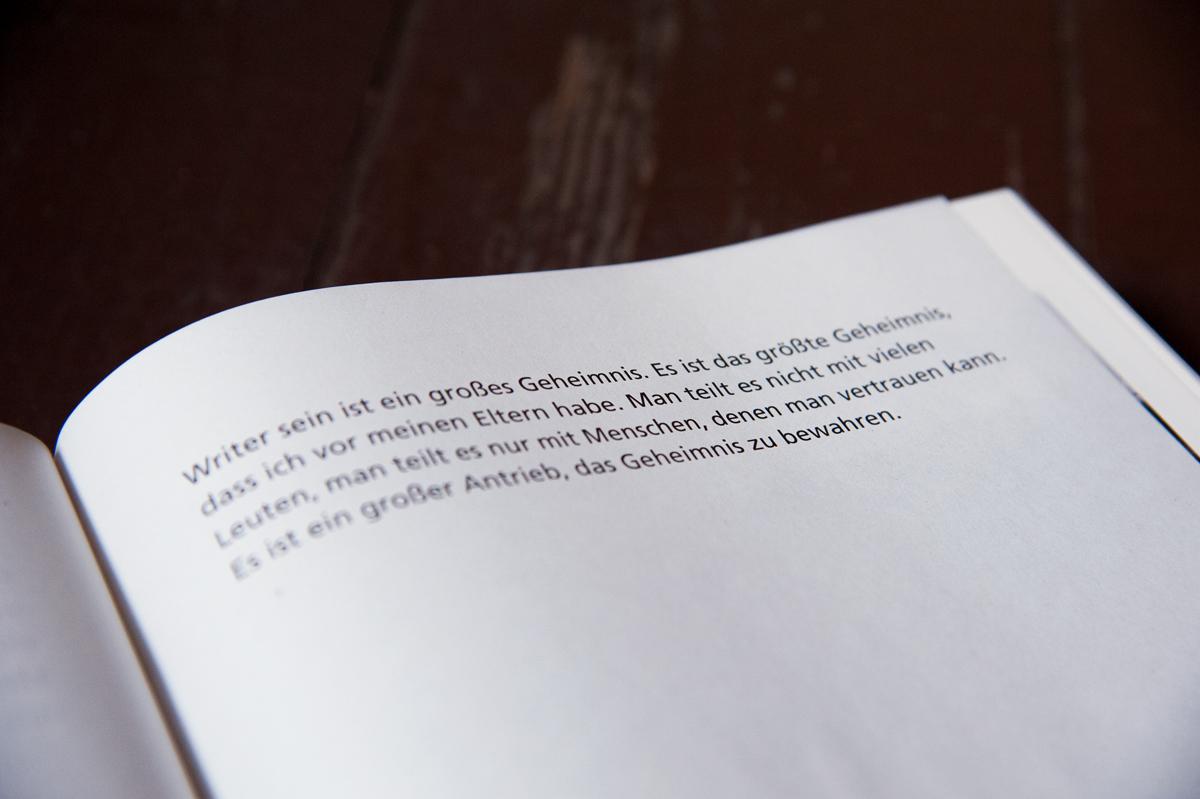

City-Camouflage: „Burning down the house“ kommt im BVG-U-Bahn-Einband. Die Ironie hierbei: Das Stoffdesign ist ursprünglich dazu gedacht, Writer vom Malen abzuhalten. Das Muster soll nämlich „Schmierereien“ unkenntlich machen. | Foto: © Norman Behrendt

Wie kam es zu der Idee des Fotobuchs?

Das war 2007 im Rahmen eines Fotokurses an der FH Potsdam mit dem Titel „Burning down the house”. Es ging darum, wie unsere Generation drauf ist, wie sie sich beschreiben lässt und inwiefern sie sich von anderen Generationen unterscheidet. Was sind die Ablösungsprozesse von unseren Eltern und Großeltern? Was ist typisch für uns? Für mich war früh klar, dass es um Graffiti gehen wird. Als ich damals anfing, mit meinen Eltern über das Malen zu reden, waren die ja noch halbwegs tolerant. Bei meinen Großeltern hörte der Spaß aber schnell auf.

Dennoch bemerkenswert, dass du mit deinen Eltern überhaupt darüber sprechen kannst.

Es gab natürlich viele Phasen, in denen ich nicht drüber reden konnte. Oder wo es eher beiläufig passiert ist. Aber wenn es doch zum Gespräch kam, war da oft der ermahnende Zeigefinger: „Junge, was machst du da eigentlich?” Unsere Eltern, die anders aufgewachsen sind, mit einem anderen Wertesystem, die werden das nie verstehen. Von daher machte es für mich Sinn, meine Generation, diese Typen, die malen, zu portraitieren. Das sollte ganz nüchtern stattfinden. Mein Dozent Jan Stradtmann hatte im Rahmen des Kurses ein paar Portraits von August Sander und Albrecht Tübke gezeigt. Mir gefielen die Geschichten am besten, die simpel aufgebaut waren, in denen die Portraitierten nicht bei ihren Tätigkeiten begleitet wurden. Am Ende wurde aus dem Kursprojekt eine langjährige Arbeit, die mein Leben geprägt hat.

Du zeigst die Berliner Graffiti-Szene ganz ohne Graffiti. Wie kam es zu dem Ansatz?

Es ist in der Szene schon immer so gewesen, dass die Personen im Hintergrund wirken und ihre Arbeiten sprechen lassen. Das macht ja auch Sinn, weil das Malen bekanntlich strafbar ist. Irgendwann nervte mich aber die ganze Szenerie. Es wiederholte sich alles. Man konnte kaum noch ausmachen, wer welches Bild gemalt hat. Die typischen Bilder in Magazinen, Büchern und Webseiten sind doch nur für die Leute interessant, die innerhalb der Szene stecken. Für die ist das natürlich Kommunikation. Man weiß, wer was malt. Nach außen hin ist es aber ein geschlossenes Zeichensystem. Ich wollte diese Welt öffnen, dem Rest der Gesellschaft zeigen und zugänglich machen. Das funktionierte in meinen Augen weniger über die Werke als vielmehr über die Personen.

Foto: © Norman Behrendt

Selten anzutreffen: Zwei weibliche Writer am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. | Foto: © Norman Behrendt

Foto: © Norman Behrendt

Waghalsig: Dieser Writer ließ sich auf der fahrenden U1 ablichten. „Auch wenn es bescheuert klingt, aber der konnte das Risiko kalkulieren. Er macht das sowieso regelmäßig und hätte das auch ohne mich gemacht“, weiß Norman Behrendt zu berichten. | Foto: © Norman Behrendt

Unheimlich viele Leute sind letztendlich in deinem Buch versammelt. Vom Designstudenten bis zum vermeintlichen Schläger. Wie ist es für die Portraitierten, nebeneinander abgebildet zu werden? Es gibt da sicherlich Befindlichkeiten.

Auf jeden Fall. Da sind Leute drin, die sich überhaupt nicht vertragen. Wenn sich jemand in meiner Anwesenheit das Buch anschaute, wurde auch mal gefragt: „Wieso hast du den fotografiert? Das ist doch voll der Spast!” Genau das hat mich allerdings interessiert. Die Vielfalt und die unterschiedlichen Lager zu zeigen. Die Befindlichkeiten versuche ich wegzulassen. Ich habe auch Maler getroffen, die mir nicht sonderlich sympathisch, geschweige denn meine Freunde sind. Aber gerade diese Treffen waren oft die interessantesten.

Gibt es etwas, das alle Portraitierten verbindet – außer Graffiti?

Alle verbindet dieser Drang, sich auf der Straße Freiräume zu erschaffen. Den Namen oder den der Gruppe hinzuschreiben, sich selbst verwirklichen, Autorenschaft schaffen. Etwas zu haben, worauf man stolz sein kann. Und natürlich – zumindest innerhalb der Szene – zu kommunizieren. Ob man sich gut verträgt oder nicht, man kommuniziert die ganze Zeit. Zum Beispiel indem man seinen Namen neben den anderen schreibt oder ihn übermalt.

Dein Buch bildet eine beträchtliche Zeitspanne ab. Wie hat sich die Szene während dieser Jahre verändert? Berlin ist internationaler geworden. Spürt man das?

Na klar. Es zeigt sich einerseits dadurch, dass während der langen Zeit, in der ich fotografiert habe, bei vielen persönlich eine Menge passiert ist. Manche sind gar nicht mehr aktiv, die 2007 noch voll dabei waren. Die haben sich davon getrennt und sind in einer Lebensphase, wo ihnen andere Werte und Ziele wichtiger sind. Ob im Beruf oder Familie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer mehr andere Writer aus anderen Städten und Ländern, die nach Berlin ziehen. Es gibt in der Stadt einen regelrechten Graffiti-Tourismus. Internationale Writer kommen gerne mal nur für ein Wochenende, um hier malen zu gehen. Ich habe daher auch Leute fotografiert, die nicht ursprünglich aus Berlin stammen und erst seit einigen Jahren hier wohnen, aber diese Stadt mit geprägt haben.

Gibt es einen Unterschied zwischen den Ur-Berlinern und den „Zugezogenen”?

In den Arbeiten ist das für den Außenstehenden kaum erkennbar. Ich glaube allerdings, dass die Neuen frischen Wind reinbringen. Vom Style natürlich, aber auch wie mit Berlin umgegangen wird. Welche Stellen „gemacht” werden. „Touristen” müssen vielleicht auch härter arbeiten, um Respekt zu bekommen, als jemand, der hier schon seit Ur-Zeiten unterwegs ist. Dabei ist es sehr spannend, wie Berlin sich durch das Zuziehen verändert. Ich sehe das nicht so kritisch.

Du hast auch einige weibliche Writer in deinem Buch. Wie selten sind Frauen in der Szene wirklich und was macht sie in deinen Augen besonders?

Besonders ist das auf jeden Fall. Wie du sagst, es gibt nur sehr wenige Frauen, die malen. Mich interessiert das Thema aber sehr. Letztendlich treiben sie doch ganz ähnliche Motive an. Spannend ist aber, dass sie sich meistens aus Streitigkeiten und anderen Zankereien raushalten und dadurch eine ganz eigene Freiheit haben, sich zu verwirklichen. Ich finde das bewundernswert.

Fotos: © Norman Behrendt

Norman Behrendt, 33, ist in Berlin-Marzahn aufgewachsen und lebt heute in Kreuzberg. Von 2007 bis 2012 fotografierte er die Berliner Writerszene, analog, Mittelformat, ohne viele Spielereien. Die Portraitierten wählten den Ort selbst aus und konnten auch entscheiden, wie sie sich zeigen. Ob halb verdeckt, mit Müslischale vorm Gesicht oder gut versteckt in der U-Bahnstation. | Foto: Alina Napirei

Für den einen ist Graffiti künstlerische Selbstverwirklichung, der andere will eher sein Revier markieren. Was hast du über die persönliche Motivation der Portraitierten herausgefunden?

Die Motive sind immer individuell. Aber es gibt auch einige, die denken darüber gar nicht so viel nach. Da ist Graffiti fast zur Gewohnheit geworden. Als ich während der Interviews dann nachhakte, warum das Malen so intensiv verfolgt wird, mussten einige ziemlich lange nachdenken. Man hatte sich offenbar die Frage selbst in dieser Form noch gar nicht so gestellt.

Gibt es eigentlich keine polizeilichen Probleme, wenn ein Writer sein Gesicht zeigt?

Ein Großteil der abgebildeten Leute ist eh polizeilich bekannt, auch mit Foto. Die Polizei weiß also in den meisten Fällen, wer wer ist und was er malt. Das Problem ist, dass die Polizei eine Straftat nachweisen können muss. Im Buch ist das ja nicht der Fall. Hier gibt es kein Graffiti, demnach keine Straftat. Personen und Pseudonyme sind losgelöst voneinander, folglich gibt es auch keine Zuordnung. Außerdem könnte mein Buch auch nur eine Behauptung sein. Ich hätte 80 Statisten fotografieren und sie nachher als Writer bezeichnen können.

Dennoch zeigen sich einige nur verhüllt.

Das hat diverse Gründe und dabei geht es nicht immer um die Öffentlichkeit oder die Polizei. Einige wollen sich zum Beispiel einfach nicht innerhalb der Szene zeigen. Wenn dich jeder kennt, quatscht dich auch jeder an. Viele mögen den Gossip und Smalltalk nicht, den es sonst gibt. Am schönsten ist es für viele, wenn man einfach sein Ding macht und keiner wirklich Bescheid weiß. Wie ein moderner Spider-Man.

Fotos: © Norman Behrendt

„Burning down the house“ ist erhältlich bei seltmann+söhne.

seltmann+söhne

Burning down the house