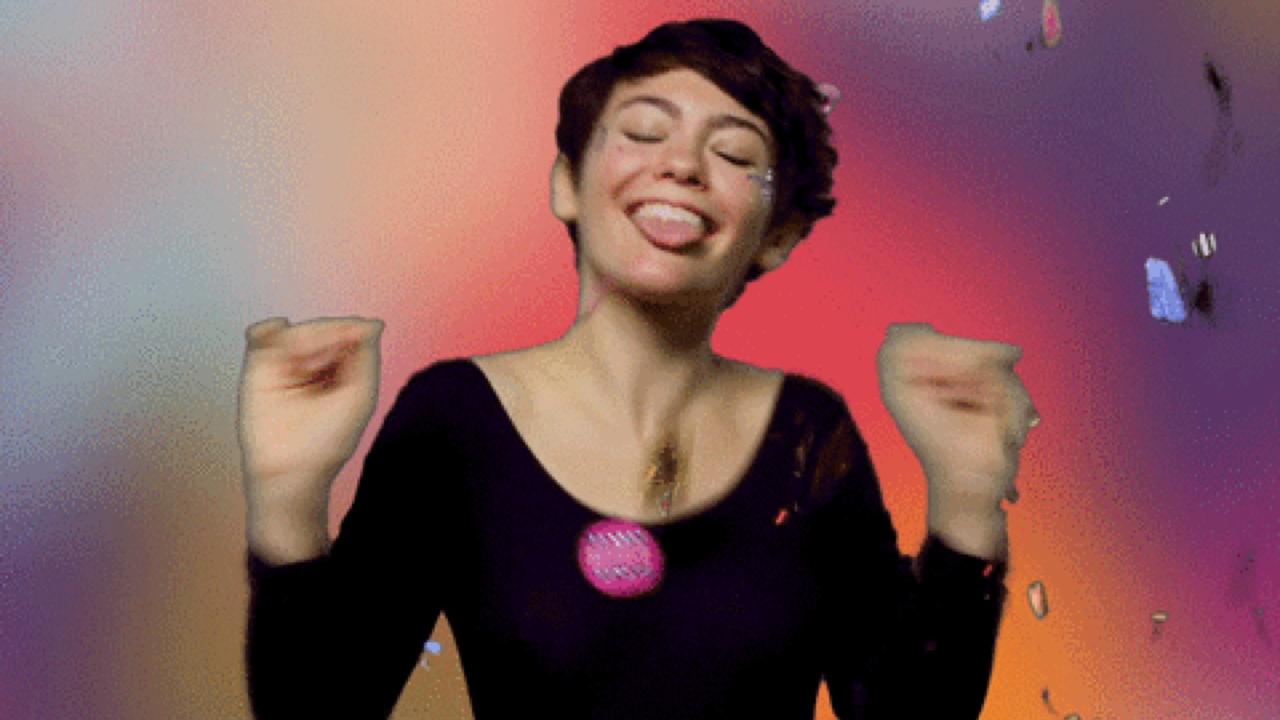

In seiner Heimat Vilnius kennt man das Gesicht von Tomas Narkevičius schon seit seinen Kindertagen. Nicht nur weil die Hauptstadt Litauens eine der kleineren Kapitalen ist und gefühlt fast jeder jeden kennt, sondern vor allem, weil Tomas auf eine prominente Vergangenheit als Teil einer Kinder- und Jugendpopband zurückblickt. Ende letzten Jahres hat der 25-Jährige eine EP als Fingalick beim russischen Label Hyperboloid veröffentlicht. Moderner R’n’B ist die erste Assoziation, wenn „EGO“ erklingt, doch die Kälte der Elektronik und der Unterbau aus Bass Music entziehen den Tracks die dafür typische Temperatur. „EGO“ ist die ernste Auseinandersetzung mit dem eigenen und inneren Selbst. Die Frage nach der eigenen Identität als Künstler und Mensch hat die Platte geprägt und stellt sich dem jungen Musiker auch aktuell wieder. Jetzt, wo er in Berlin wohnt und den sozialen Zwängen der Heimat entflohen ist. Ein Gespräch über Entertainen und Dirigieren, über Selbstfindung und das Tragen von Jogginghosen in der U8.

Wie lang bist du schon in Berlin?

Seit April 2017. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es mein permanenter Wohnsitz wird oder doch nur Zwischenstopp einer Reise ist. Geboren und aufgewachsen bin ich in Litauen. Dort fing alles an. Die Szene dort ist ziemlich kompakt. Man kann schnell beeinflussen, wie sie wächst und wodurch sie geprägt wird. Ich habe dort mit 17 oder 18 angefangen, elektronische Musik zu machen. Es hat sich eine Menge entwickelt, aber jetzt bin ich hier und versuche hier reinzukommen.

Als Kind warst du Popstar.

(Lacht.) Je weiter ich komme, desto wichtiger scheint diese Zeit rückblickend für mich gewesen zu sein. Ich war damals wirklich klein, für mich fühlte sich das alles nach Normalität an. Als ich drei Jahre alt war, bin ich zu einer Kinder-Pop-Band gekommen. 12 oder dreizehn Jahre lang habe ich das dann gemacht. Ich bin durchs Land getourt, hatte auch einige Auftritte auswärts, habe Musik veröffentlicht. Ich war ein kommerzielles Kindergesicht. Ich war in Werbung für Eiscreme zu sehen und habe das Voice-Over für Radio-Werbung und Filme gemacht. Das fordert auf irgendeine Art und Weise seinen Tribut und hat mich geprägt, aber ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie genau. Entscheidend ist: Ich war Entertainer, nicht Musiker. Und ich glaube, das wird jetzt gerade wieder wichtiger für mich. Es geht nicht ausschließlich um gute Musik, es geht auch darum, ein guter Entertainer zu sein.

Warum hat es so lange gedauert, bis du angefangen hast, deine eigene Musik zu machen und zu produzieren?

Ich war keiner, der eifrig Musik gediggt hat. Es hat mich nicht richtig interessiert. Ich habe stattdessen gelernt zu dirigieren, wollte das sogar zu meiner Profession machen, aber dann war ich sechszehn, kam in eine rebellische Phase und habe elektronische Musik entdeckt. New Jazz, New Funk und dann Flying Lotus und die L.A.-Beat-Sachen. Plötzlich ging es um Loops und Samples. Ich hatte vorher nie gelernt, meine eigene Kreativität zu nutzen.

Music as a Service.

Genau (lacht). Nicht als Form des eigenen künstlerischen Ausdrucks. Ich war trotzdem immer ein kreatives Kind, habe Klavier gespielt und dafür auch Musik geschrieben – Notation und Lyrics. Aber das war unglaublich ermüdend, dieser ganze Prozess lag mir nicht. Ich war dafür zu spontan, wollte viel schneller zu etwas kommen, dann kam der Computer. Zuerst habe ich damit sehr simple Dinge auf sehr komplizierte Weise gemacht. Fürs Chopping und Editing von Samples habe ich ganz normale Software zur Audio-Bearbeitung genutzt. Das hat Spaß gemacht und ich hab' Potenzial darin gesehen. Die Möglichkeit, sich an allen Sounds, die es schon gibt, bedienen zu können, erschien mir großartig. Trotzdem hat die klassische Ausbildung ja ihren Schaden hinterlassen (lacht), das ist ja immer noch da.

Wer ist Fingalick?

Das ist eine ziemlich wichtige Frage für mich. Ich habe Fingalick geschaffen, als ich 18 war. Es war meine erste Persona. Und für lange Zeit waren Fingalick und Tomas fast die gleiche Person. Fingalick als musikalischer Output von Tomas. Aber mittlerweile denke ich das getrennter. Auch weil da etwas Neues in mir wächst. Ein Künstler, der noch mehr in Richtung R’n’B und klassischen HipHop gehen möchte.

Fingalick hat dafür den Weg bereitet, ist aber ein elektronisches Thema. Diese Figur interessiert sich für Technologie, ist einsam, zurückgezogen, hat einen eher kalten musikalischen Ausdruck. Das meiste, was ich für Fingalick geschrieben habe, steckte sehr sehr tief in mir.

Es wird ihn auch weiterhin geben, mit ihm möchte ich entdecken, neue Dinge ausprobieren, mich herausfordern. Mit dem Umzug nach Berlin hat eine neue Positivität Einzug gehalten. Es geht natürlich nicht einfach um negativ oder positiv. Aber ich habe mittlerweile deutlich mehr Spaß an Musik – ganz allgemein. Ich schaffe daher einen neuen Künstler namens Free Finga, der diese neue Seite verkörpert, dem es um Singen, Rappen geht, der wieder Entertainer ist.

Identitätsfragen.

Die stellen sich mir jetzt zwar konkret, aber angefangen hat das schon in Litauen. Ich hatte das Gefühl, dieses Dasein als Fingalick ist zu belastend. In Vilnius haben die Leute mich Finga genannt, als Spitzname. Das ist ein kleines Detail, aber es ist so entscheidend. Vilnius ist klein, jeder kennt jeden. Wenn du durch die Stadt gehst, begegnest du Menschen. Aber sie treffen auf den Künstler. Am Ende ist er durch die Stadt gegangen und hat mit Leuten gesprochen und gar nicht du selbst. Das Schlimmste ist, dass du irgendwann anfängst dich selbst für den zu halten, den andere in dir sehen. Ich musste weg davon. Als öffentliche Person musst du diese Identität unter Kontrolle haben. Hier in Berlin bin ich unsichtbar. Ich kann mit Jogginghose in die U8 steigen und irgendwo hinfahren. Das geht in Vilnius gar nicht, was natürlich auch mit der Kultur und der Gesellschaft dort zu tun hat.

Ist das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld hier in Berlin auch ein Grund für ein neues Grundgefühl als Künstler?

Auf jeden Fall. Wie viel weirde, interessante, große und kleine Menschen es hier gibt, wie divers der Pool von Menschen ist. Der Code der Normalität in den Post-Sowjet-Staaten ist so hart. Der komplette Sozialismus basierte ja darauf. Meine Eltern und alle Eltern von Leuten meiner Generation, die ich kenne, sind einfach und bescheiden. Dann komme ich hierhin und alles ist bunt. Allein das verschafft Freiheit. Hier habe ich das Gefühl, man kann gar nicht verrückt genug sein.

Keine Angst, das vergeht. Am Ende ist es diese dann doch so typische Berlin-Weirdness.

Weil jeder dazugehören will und das assimiliert. Ja, ich weiß was du meinst (lacht).

Album bei iTunes

Was hat es mit „EGO“ auf sich?

Es geht um das Finden und Akzeptieren des Eigenen. Um die Frage: Welcher Künstler, was für eine Person möchte ich sein? Und wer bin ich? Als ich in Litauen eine Therapie angefangen habe, hat die Therapeutin nach ein paar Sessions gesagt: „Wir sollten an einem Ego arbeiten. Es ist nicht stark genug.“ Damals bekam ich erst eine Idee davon, was Ego eigentlich ist, und habe erstmal Freud gelesen. Vielleicht bin ich da abergläubisch, aber ich glaube, mittlerweile – im Alter von 25 – bin ich besser in der Lage, diese Fragen beantworten zu können. Das Konzept der Platte besteht in unterschiedlichen Auffassungen oder Versionen von Ego. Das selbstbesessene oder das sehr defensive Ego. Oder das Ego, das nur dir selbst schadet, nicht aber anderen. Das alles steckt auch in mir, lässt sich aber auch in unterschiedliche Menschen projizieren.

Welches Ego bestimmt die Gegenwart unserer Welt?

Ich glaube, es ist ein konstanter Kampf. Da ist dieser um sich greifende Nach-mir-die-Sintflut-Vibe wie in „Louis XV“. Es ist schwer verständlich, wie Menschen so denken können. Wir leben in schnellen Zeiten, Dinge werden kurzfristiger gedacht. Entscheidend ist heute, was gut für mich ist. An die nächste Generation wird gar nicht gedacht. Aber ich glaube, in einer Zeit, in der dieses Ego so durchschlägt, entwickelt sich auf der anderen Seite auch ein Gegengewicht, das Balance herstellen will. Es ist eine spannende Zeit. Jeden Tag kriegst du mit, wie die größten Egoisten in Politik und Wirtschaft agieren und dadurch die Gesellschaft verformen. Aber ich glaube, Altruismus funktioniert auch nicht wirklich, weil am Ende jeder doch zunächst auf sich selbst achtet.

Aber du glaubst an die Menschlickeit?

Schon. Ich glaube, dass in jeder Krise der Zeitpunkt kommt, an dem die Menschlichkeit die Center Stage betritt. Und ich versuche selbst Teil dieser Menschlichkeit zu sein.

„EGO“ von Fingalick ist auf Hyperboloid Records erschienen.