Jóhann Jóhannsson – A User’s ManualChapter 1: Englabörn (2002) – Deutsch

9.2.2021 • Sounds – Gespräch: Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann

Für die neue Reihe „Jóhann Jóhannsson – A User’s Manual“ haben sich Kristoffer Cornils und Thaddeus Herrmann viel vorgenommen. Jedes größere Werk des 2018 verstorbenen isländischen Komponisten bekommt monatlich eine eigene Review bzw. einen Roundtable. 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung seines ersten Solo-Releases „Englabörn“ ist es Zeit, sich das Werk des Komponisten, der in den letzten Jahren seines Schaffens vor allem der Soundtrack-Industrie Hollywoods seinen Stempel aufgedrückt hat, genauer anzusehen: Projekt für Projekt, Album für Album und Track für Track. Die Musik Jóhannssons ist einer der gemeinsamen musikalischen Nenner von Cornils und Herrmann. Läuft etwas von ihm, spielen Generationen und Prägungen plötzlich keine Rolle mehr. Gemeinsam stürzen sich beide hinein in die so unterschiedlichen wie beide verbindenden Werke. Dabei gilt immer: in loving memory. Aber auch die Analyse, das Sezieren und die argumentative Dekonstruktion der Alben bleibt wichtiger denn je.

Zum dritten Todestag Jóhannssons beginnen die beiden ihre zweijährige Reise durch den Backkatalog des Komponisten ganz am Anfang: Nachdem der sich als Mitglied von Indie-Bands und Kollektiven wie Ham, Daisy Hill Puppy Farm, Ekta, Lhooq und dem Apparat Organ Quartet sowie als Mitbegründer des Kollektivs Kitchen Motors regional einen Namen machte, debütierte er im Jahr 2001 als Komponist eines Theater-Soundtracks. Der wurde anschließend von der britischen Institution Touch neu aufgelegt – und deutete schon im Kern an, was der Isländer im Laufe seiner Karriere noch alles bewerkstelligen sollte.

English version? Click here.

Thaddi: Passend für ein Debüt erschien dieses Album gleich zweimal. Zunächst 2001 in Island und in Island only: auf CD-R. Wir erinnern uns noch an dieses Medium. Selbstgebrannte CDs für die schnelle und spontane Zirkulation von Ideen und Tracks unter Freunden. Oder – ich mutmaße mal – für eine prekär organisierte Theaterproduktion in Downtown Reykjavík, wo es – erneut gemutmaßt – darum ging, den Besucher*innen der Vorstellungen noch etwas Memorabilia anzudrehen. Das schmälert nicht die Wirkmacht der Komposition. 2001 war Jóhann Jóhannsson 32 Jahre alt – und legte den Grundstein für seine Karriere. Er hatte zuvor in mehreren Bands gespielt und sich dann dem Theater angeschlossen. Im einzigen Interview, das ich mit ihm führen durfte, sagte er, dass er damals seine musikalische Sprache gefunden habe. Das betrifft sowohl „Englabörn“ als auch „Virðulegu Forsetar“, das 2004 erschien. Warum war das so? Weil er für Streichquartett und Ensembles schrieb. Das Theaterstück „Englabörn“, übersetzt Engelskind, stammte von Hávar Sigurjónsson und war wohl mehr oder weniger explizit bzw. gewalttätig. Jóhannsson kontrastierte die Bühnen-Realität mit ruhigen, gar friedlichen Miniaturen. Nein, ich habe das Stück nie gesehen. Aber: Es funktioniert auch ohne die Action auf der Bühne. Und natürlich tun sich aus der heutigen Perspektive viele Fragen auf: Der „Hit“ des Albums, der Opener „Odi et Amo“, bei dem Jóhannssons Liebe zur Elektronik durchscheint, basiert auf einem Text von Catull, einem römischen Dichter aus dem 1. Jahrhundert vor Christus – „Ich hasse und ich liebe“. Das scheint passend für ein Stück, das ich nie gesehen habe.

Ein Jahr später erschien die Musik dann erneut. Auf Touch, dem Londoner Label von Mike Harding und Jon Wozencroft. Ein aus heutiger Sicht fast schon obskures Indie-Label, gemessen an der Karriere, die Jóhannsson bis zu seinem Tod 2018 hingelegt hat. Wobei: Das passte und passt auch nach wie vor. Ich bin ewiger Touch-Fan. Weil ich nie wusste, was mit bei den Releases erwartete. Field Recordings, Noise, Songs oder eben dann Jóhannsson. Auf Touch erschienen einige der besten Alben aller Zeiten. Ich schrieb in diesem verlinkten Nachruf, bezogen auf „Englabörn“, „dass man auch heute noch mit Musik das Unmögliche möglich machen kann.“. Dazu stehe ich. Interessant finde ich aus heutiger Perspektive, wie dieses Album seine spätere Karriere in Hollywood vorweg nahm: kurze Stücke, immer wieder alternierend: Motiv, Durchführung. Der Rest? Nicht da. Erfrischend und tief. Kristoffer, wir sind nun beide erklärte Fanboys von Jóhannsson. Kannst du dich noch erinnern, wann du dieses Album zum ersten Mal gehört hast? Ich kann es nämlich nicht. Ob vor „Virðulegu Forsetar“ oder danach: Das bekomme ich nicht mehr hin. Vielmehr versuche ich, die Diskografie in zeitlicher Reihe zu verstehen und zu analysieren. Dabei entwickelt sich ein Muster.

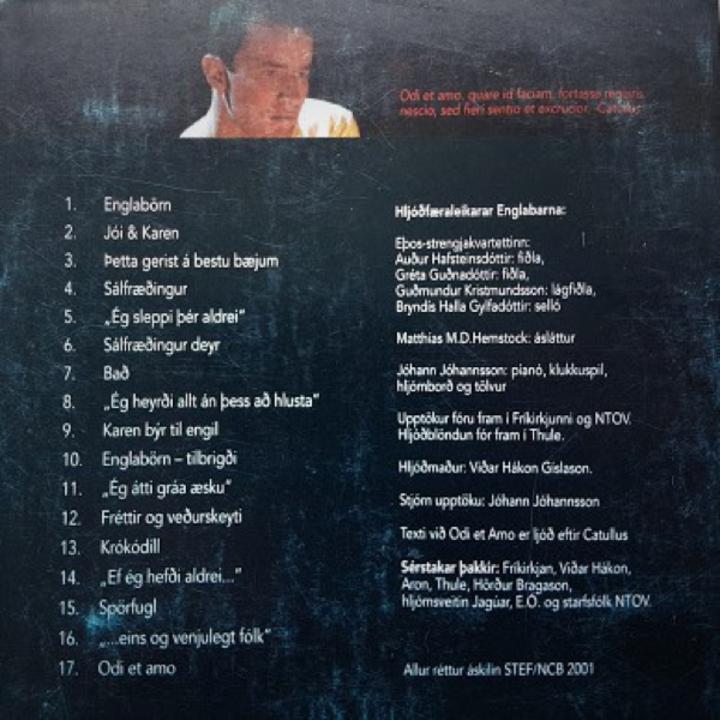

Das Artwork der Englabörn-CDr (2001)

Kristoffer: Welches wäre das?

Thaddi: Mit diesem ersten Album deutet sich eine kompositorische Linie von Jóhannsson an, die er nach ein paar Jahren wieder aufgenommen hat – gerade in seiner Soundtrack-Arbeit in Hollywood. Kurze bzw. kürzere Entwürfe, die dann auf Albumlänge durchdekliniert und entwickelt werden.

Kristoffer: Das sehe ich genauso. Das Motiv aus „Odi et amo“ zieht sich in verschiedenen Versionen durch dieses Album, das auch deswegen als Album gelten kann, weil er die ursprüngliche Soundtrack-Arbeit umorganisiert hat. Tatsächlich stand in deren Tracklist „Odi et amo“ am Ende, und zwar nicht in dieser, na sagen wir mal, Dub-Version, die den Abschluss auf dem Touch-Release bildet. Und natürlich sind bestimmte Stilmittel, die er hier erstmals verwendet, auch auf späteren Veröffentlichungen und Soundtrack-Arbeiten sehr präsent. Manche begleiteten ihn, wie beispielsweise das Glockenspiel, nicht allzu lang, andere deuteten sich implizit an: Wie die Rhythmiken auf „Sálfræðingur“, die uns eines Tages zu „Sicario“ führen werden. „Englabörn“ ist Jóhannsson in nuce, und das ist umso beeindruckender, weil es sich um ein Debüt handelt. Von einem erfahrenen Musiker zwar, jedoch ebenso von jemandem, der zuvor maßgeblich im Kontext von anderen aktiv war. Ein Bandmitglied, das plötzlich zum Komponisten wird. Und dabei auch noch reüssiert. Eher eine Seltenheit. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage: Ich weiß auch nicht mehr, wann genau ich „Englabörn“ zum ersten Mal gehört habe. Ich kann nur annehmen, dass mir Anfang der Zehnerjahre die Vinyl-Auflage von Touch in die Hände geriet – ich bin erst recht spät dank „The Miners’ Hymns“ auf sein Schaffen gestoßen. Und obwohl ich in diesem Album den Schlüssel für sein späteres Schaffen sehe: Im Grunde geht es mir mit dieser Platte doch manchmal wie Catull – Odi et amo.

Thaddi: Ha! Das finde ich spannend, weil: Mir geht es ähnlich. Das ist kein Konflikt zwischen Hassen und Lieben. Ich spüre vielmehr eine gewisse Distanziertheit in mir selbst bezüglich der Platte. Bei „Virðulegu Forsetar“ löst sich das dann auf. Und je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass ich Letztere zuerst gehört habe. Das mag aus heutiger Perspektive egal scheinen, war damals aber total wichtig. Weil es den Grundton von Jóhannssons Musik manifestierte, den ich bis heute schätze. Das Epochale, das Dunkle, und ja: das Pastorale. Aber ich schweife ab.

Kristoffer: Allerdings genau in meine Richtung. Ich denke, „Englabörn“ und „Virðulegu Forsetar“ müssen auf eine Art zusammen betrachtet werden, weil sie nur im Verbund den gesamten Kosmos von Jóhannssons Schaffen als Komponist eröffnen. Aber um das zweite Album kümmern wir uns im nächsten Monat. Hier und jetzt steht „Englabörn“ geht es um „Englabörn“, ein Album, das durchaus auch wegen des Anlasses sowie der schätzungsweise logistischen oder finanziellen Einschränkungen mit einem sehr spartanischen Instrumentarium auskommt: Ein Streichquartett steht im Zentrum, das heißt wir befinden uns nahe an der Kammermusik. Dementsprechend klingt es auch, tut mir leid, bisweilen preziös. Vielleicht regt sich in mir da der sozioökonomische Background, aber ein bisschen bürgerliche Gefälligkeit höre ich durchaus aus dem Album heraus. Manchmal zumindest. Andere Male hingegen lebe ich in dieser Musik, voll und ganz. Das sind dann die Momente, in denen ich mich in den Feinheiten versenke. „Bað“ beispielsweise ist ein Stück, das in Jóhannssons Diskografie eine Sonderstellung hat: Der flachstmögliche Sound überhaupt. Kein Reverb auf dem Glockenspiel, kein Raum. Eine bittersüße Miniatur, die mir manchmal übel aufstößt, weil ich sie zu gefühlsduselig finde – die ich andererseits in ihrer klanglichen Radikalität sehr zu schätzen weiß. Trockener klang er danach niemals mehr.

Thaddi: Das „Tolle“ ist: Apple Music zeigt mir dieses Stück als „Bad“. Ein Hoch auf die internationalen Umlaute. Egal.

Kristoffer: Gar nicht egal, weil das tatsächlich die deutsche Übersetzung ist! Und es hat genau diese sonderbare Akustik, die nur geflieste Wände bieten.

Thaddi: Könnte es nicht auch einfach sein, dass man dieses Album durchaus als Reaktion auf den damaligen Island-Hype hören kann? Ich will weder die musikalische Vision Jóhannssons in Frage stellen, noch irgendwelche weit entfernte Gräben aufmachen. Aber heute, aus der zeitlichen Distanz, denke ich manchmal, da saß ein Typ mit ein paar Geiger*innen, der einfach gesagt hat: Weißt du was? Fuck you.

Kristoffer: Das Schönste, was ich jemals von ihm gelesen habe, war das: In einem Interview wurde er gefragt, welche Interviewfrage – meta, meta! – er überhaupt nicht mehr hören könne. Antwort: Warum denn so viele tolle Musik aus Island käme. Umgetrieben hat es ihn also in der Tat. Ich halte es jedoch persönlich eher für unwahrscheinlich, dass er diese Geste in einer Auftragsarbeit, die vor allem nur regional rezipiert worden wäre, hätte sie nicht ein größeres Label noch neu aufgelegt, nicht unbedingt angelegt hat.

Thaddi: Das ist ein sehr guter Punkt!

„Wir müssen leider über etwas anderes sprechen: Neo-Klassik.“

Kristoffer: Aber natürlich ist der musikhistorische Kontext nicht unwichtig. Sigur Rós hatten zwei Jahre zuvor noch „Ágætis Byrjun“ vorgelegt, múm taten múm-Dinge und auch dort gab es ja durchaus Anknüpfpunkte. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich dezidiert davon distanzieren wollte. Genauso wie auch seine Umschulung hin zum Solo-Komponisten ja nicht unbedingt einen radikalen Bruch darstellte, um meine Ausführung von vorhin noch etwas zu präzisieren: Jóhannsson hat weiterhin mit sehr vielen Menschen aus der näheren regionalen Umgebung zusammengearbeitet, im Falle von der etwas später hinzu gestoßenen Hildur Guðnadóttir sogar über anderthalb Jahrzehnte. Ich hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass er sich mit seiner Musik gegen etwaige Vorurteile positionierte. Obwohl wir nun leider über etwas anderes sprechen müssen: Neo-Klassik. Das ist ein Phänomen, dem er hier vorauseilt, das er maßgeblich mitdefiniert und doch, so würde ich sagen, im Vornherein überwindet.

Thaddi: Ganz ehrlich: Mit welchem Album hat er denn deiner Meinung nach in diesem „Teich des Grauens“ denn seine Fußstapfen hinterlassen?

Kristoffer: Mit diesem hier! Vergleich’ doch einmal „Ég Átti Gráa Æsku“ mit dem, was Ólafur Arnalds nur wenige später an der Grenze von klassischem Instrumentarium und Breakbeats auf beispielsweise „Dyad 1909“ gemacht hat. Das ist unendlich schmalziger und auch in Sachen Rhythmik wesentlich mehr auf die Zwölf, die Grundzutaten sind aber sehr ähnlich.

Thaddi: Ach ja, der Ólafur, mit dem habe ich auch schon ein paar Minuten geweint. Aber es kam eben nie zu dieser emotionalen Bindung, die ich über die Jahre mit Jóhannsson aufgebaut habe. Und ich frage mich tatsächlich immer noch: Warum ist das so? Was ist das Besondere ans seiner Musik? Warum liebe ich die so?

„Im Direktvergleich mit dem nachfolgenden Neo-Klassik-Hype fehlt bei Jóhannsson eben doch das winzige Quäntchen Kitschigkeit, das sein Schaffen – für mich zumindest – in die Belanglosigkeit gezogen hätte.“

Kristoffer: Das ist eine Frage, die mich ebenfalls umtreibt und wohl auch schlicht der Grund, warum wir dieses megalomanische Projekt initiiert haben, oder? Ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nur eben: Im Direktvergleich mit dem nachfolgenden Neo-Klassik-Hype fehlt bei Jóhannsson eben doch das winzige Quäntchen Kitschigkeit, das sein Schaffen – für mich zumindest – in die Belanglosigkeit gezogen hätte. Und das ist auch etwas, das ich nicht verstehe. Obwohl ich ihn wie gesagt auf „Englabörn“ schon sehr nah daran vorbeischrammen höre. Aber auch nur fast. Und ich denke, dieses Album wird von seinem klanglichen Abenteuergeist einerseits und seiner kompositorischen Strenge andererseits gerettet: Die Sounds sind aufregend und unverbraucht, weil er recht ikonoklastisch mit dem Ausgangsmaterial umgeht. Dieser Vocoder-Effekt allein! Auf einer Stimme, die ein lateinisches Gedicht vorträgt! Ein wunderbarer, so gesehen doppelter Anachronismus. Und es ist seine Arbeit mit genau jener Melodie, die im Zentrum von „Odi et amo“ steht und ihre Spiegelreflexe durch das Album zieht, die mich immer wieder an den Anfang zurückholt und mir einflüstert: Du, der will nicht einfach auf die Tränendrüse drücken, der hat einen Plan!

Thaddi: Ha! Ich will mich hier nicht über die Tränendrüsigkeit zeitgenössischer Komponist*innen auslassen, aber deine Thesen sind valide. Ob ich sie teile oder nicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Für mich ist der Vocoder nicht unbedingt das Alleinstellungsmerkmal dieses Albums. Ich nehme Jóhannsson in dieser Phase – als Spät-Entdecker – eher ganz persönlich. Er hat mir etwas vorgespielt oder hin komponiert, das mich mitgerissen hat.

Kristoffer: Fair. Allerdings denke ich eben auch, dass es ohne diese durchaus manchmal feinen Unterschiede zur Neo-Klassik, wie wir sie heute kennen und benennen, überhaupt nicht so persönlich wirken würde. Und da kommt eben doch der Vocoder ins Spiel: Nils Frahm und Co. verwenden Stimmen ja eher selten bis gar nicht. Meine These ist nun, dass das bei denen überhaupt nicht ins Konzept passt, weil die Musik so universell wie möglich wirken soll und dafür möglichst – das meine ich, weitgehend zumindest, wertfrei – charakterlos sein muss. Eine weiße Leinwand, auf die dann gefälligst alle Emotionen projiziert werden sollen. Die Stimme passt da nicht rein, weil sie stören würde. Jóhannsson dreht aber gerade durch den Stimmeinsatz und dann nochmal doppelt durch den Vocoder – eine ziemlich veraltete Technik anno 2001, obwohl seine Band Apparat Organ Quartet zur selben Zeit davon ausgiebig Gebrauch machte – die Entfremdungseffekte auf. Das schafft eine gewisse Distanz, die aber keine Unnahbarkeit impliziert – sondern mir zumindest kommuniziert, dass ich mich zur Kern der Sache vorarbeiten kann und muss. Das macht für mich gerade die persönliche Komponente aus: Dass ich mich als Hörer irgendwie selbst einbringen muss. Wie ich schon zuvor meinte: „Englabörn“ gefällt mir dann am meisten, wenn ich angestrengt auf die Feinheiten, die Details und kleinen Brüche lausche. Es stellt eine Herausforderung für mich dar.

Foto: Antje Taiga

Thaddi: Eine Herausforderung höre ich hier nicht. Aber durchaus einen Anknüpfungspunkt für meine „missionarische“ Funktion als Techno-Berufsjugendlicher, der längst gar keinen Techno mehr hört, sondern eine eigene Relevanz und Glaubwürdigkeit, bzw. Anschlussfähigkeit unter Beweis stellen will. Da ist Jóhannsson natürlich immer an erster Stelle. Meinem Klassik-verliebten und -fokussierten Onkel zum Beispiel schenke ich immer wieder gerne CDs mit so „Neo-Klassik“-Zeugs. Funktioniert selten. Aber ab und an dann eben doch. „Englabörn“ könnte genau das liefern. Obwohl ihm wahrscheinlich der große Bogen fehlt. Die Tracks sind einfach zu kurz. Da liefern andere besser. Mir ist das natürlich egal. Ich verstehe die Schlaglichtartigkeit der Komposition, die Vermischung, vor allem aber die Reduktion unterschiedlicher Elemente. Natürlich ist die Elektronik, wie dezent sie auch sein mag, dabei ein Hemmschuh. Für mich ist das nur logisch und konsequent. Eine Weiterentwicklung der kompositorischen Palette.

Kristoffer: Auf „Englabörn“ ist ja etwas durchzuhören, was wir vielleicht durch unsere Prägung als sehr verständlich ansehen, das ein, ha, klassisches Klassikpublikum vermutlich aber irritieren würde: Da wird sehr viel manipuliert, da werden Anklänge an Ambient und IDM laut, wie sie zur Jahrtausendwende zu hören waren. Sehr subtil natürlich. Aber sie sind dennoch ein wesentliches Element dieser Musik und ich könnte mir vorstellen, dass das „Englabörn“ nicht ohne Weiteres anschlussfähig an den Klassikzirkus macht. Das haben in Jóhannssons Karriere andere Alben beziehungsweise Soundtrack-Arbeiten schon eher geleistet.

Thaddi: Es fällt mir schwer, das zu bewerten. Für mich sind die Zusammenhänge klar und offensichtlich – für andere wahrscheinlich nicht. Ambient ist ein Begriff, der den „Alten“ schlicht nichts sagt. IDM schon mal gar nicht. Ich als kleiner familiärer Missionar mit der CD unter dem Arm mache diese Kontexte auch gar nicht auf. Ich sage dann immer nur: Ich habe hier Musik, die hoffentlich auch was für dich ist. Nicht mehr, nicht weniger, Aber wir schweifen schon wieder ab. Zum Ende: Daumen hoch oder Daumen runter?

Kristoffer: Ich sagte es doch: Odi et amo! Obwohl der Zeiger nach diesem Gespräch wieder stark zu Zweiterem ausschlägt. Es ist ein Album, in das ich mich vertiefen und mit dem ich viel Zeit verbringen muss. Und wenn’s dann funkt, brennt es danach lichterloh. Aktuell sehe ich auch die schneebedeckten Dächer Berlins von meinem Fenster aus. Auch das: passt. Und du?

Thaddi: Mir ist dieses Album wichtig, auch wenn ich gar nicht konkret benennen kann, warum eigentlich. Es ist ein fragmentarischer Panorama-Flug über eine Landschaft oder Gegend, die mir so fremd wie vertraut ist. Mit anderen Worten: Ich liebe das – wie praktisch alles andere von Jóhann Jóhannsson. Warum? Klären wir hoffentlich im Laufe dieser Reihe!