„Weiß hat ein unfassbares Spektrum an Möglichkeiten“Interview mit Anke Hervol und Wulf Herzogenrath von der Akademie der Künste

18.9.2021 • Kultur – Text: Ji-Hun Kim

Stephan Huber – Shining, 2001 | Foto: Stephan Huber © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

NOTHINGTOSEENESS heißt die aktuelle Ausstellung, die in der Akademie der Künste startete und bis Dezember zu sehen sein wird. Leere, Weiß und Stille sind die Themen, die in rund 80 Arbeiten thematisiert werden. Von Künstler:innen wie Yves Klein, Rosa Barba, John Cage, Nam June Paik, Yoko One, Günther Uecker, Maria Eichhorn und vielen mehr. Wir sprachen mit der Kuratorin Anke Hervol und dem Direktor der Abteilung Bildende Künste Wulf Herzogenrath über die kuratorische Arbeit, freudvolle Momente nach den vergangenen Lockdowns und wieso Weiß nicht immer gleich Weiß ist.

Bevor wir über die Ausstellung sprechen, können Sie mir ein bisschen was über die Arbeit der Akademie der Künste im Allgemeinen sagen?

Wulf Herzogenrath: Die Akademie der Künste besteht aus 400 Mitgliedern, die gewählt werden und dann auf Lebenszeit Teil der Akademie sind – ein bisschen wie in der Académie française. Das Wort Akademie kann irreführend sein, weil wir nicht ausbilden. Wir repräsentieren und beraten die Regierenden, machen Veranstaltungen für uns und das Publikum.

Anke Hervol: Seit 325 Jahren gibt es uns. Ursprünglich wurde das aber in Tat als lehrende Akademie gegründet. Am Hofe versuchte man, vor allem prägende Baumeister und bildende Künstler zusammen zu bringen. Die ältesten Sektionen sind die Baukunst und die bildende Kunst. Sukzessive kamen die weiteren Sektionen Literatur, Musik und Darstellende Kunst hinzu. Die letzte war Film- und Medienkunst. Wir haben verschiedene Orte. Den Hanseatenweg, der 1960 eröffnet und von dem damaligen Präsidenten Werner Düttmann gestaltet wurde und sich vor allem in Westberlin einen Namen als Ausstellungs- und Veranstaltungsort erarbeitet hatte. Bis in die Achtziger wurden auch eigene Tanzstücke und Musik produziert. Der zweite Ort ist der Pariser Platz, der in den Neunzigern eröffnet wurde und zugleich das alte Akademiegebäude ist. Mit dem Mauerbau und der Trennung Deutschlands ist das Gebäude sozusagen an die DDR gegangen. Nach der Wende hat man sich umgehend engagiert, den Neubau, der einen Teil des Altbaus in sich trägt, zu errichten. Dann gibt es am Robert-Koch-Platz und anderen Orten noch das große Archiv mit mehreren Millionen Archivarien, was ebenfalls ein großer Teil der Institution ist. Unser Kern sind aber unsere Mitglieder. Sie entscheiden über das Programm und über die Stipendien.

Nach einem Pandemie-bedingt sehr trockenen Kunstjahr scheint Berlin wieder aufzublühen. In direkter Nachbarschaft hat das Humboldt Forum eröffnet. Die Neue Nationalgalerie erstrahlt in neuem Glanz, die Art Week findet statt. Wie lässt sich das an?

Wulf Herzogenrath: Ja. Man freut sich wieder nach Berlin zu fahren. Dass es all die Anregungen und neuen Ideen gibt – das ist ja das, wofür Berlin schon immer steht.

Anke Hervol: Absolut. Die Akademie hat ja wie viele andere Institutionen im ersten Lockdown viel online veranstaltet. Wir hatten eine große Ausstellung von John Heartfield, die bereits aufgebaut war. Dann kam aber der Lockdown, weshalb wir nicht eröffnen konnten. Aber alle freuen sich darauf, Ausstellungen zu besuchen und an Konzerten teilzunehmen. Wir hoffen bei der neuen Ausstellung „Nothingtoseeness“ so lange wie möglich offen zu bleiben. Ich glaube, dass die Ausstellung in die vielen Sachen sehr gut reinpasst, die gerade in Berlin passieren. Die Neue Nationalgalerie, Rosa Barba mit ihrer Einzelausstellung, die auch mit zwei bekannten Arbeiten bei uns vertreten ist, die Documenta-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum passt ebenso wunderbar in die Zeit, über die wir gearbeitet haben. Das fügt sich gut zusammen und wir freuen uns über die unterschiedlichen Betrachtungsfelder, die sich auftun.

Wulf Herzogenrath: Der Titel sagt bereits, dass man eigentlich nichts sehen würde, wenn man nicht richtig hinguckt. Daher gehört es dazu, wirklich zur Ausstellung kommen. Wobei diese lange Zeit der Trennung zu den Originalen nicht vorhersehbar war. Jetzt sieht man bei manchen Bildern, wenn man von Weitem guckt, nicht viel. Je näher man kommt, kommt die Intensität der Farbe Weiß, die Position dessen, was angelegt ist, da hinein. Von daher ist es eine ideale Ausstellung, die zwar die Probleme des Lockdowns und Pandemie nicht direkt thematisiert. Aber, der Einzelne muss genau hinsehen und das Original erleben. Durch alle Medien wird das Thema bei uns gezeigt. Nicht nur Malerei, Zeichnung, Skulptur und Fotografie, Video, Film – Es ist eine künstlerische Haltung, die wir zeigen, die sich mit John Cage in der 50er-Jahren, aber noch verstärkt in den 60er-Jahren in Europa und Amerika hauptsächlich ausbreitete und die Aktualität in Zeiten wie diesen nicht verloren hat.

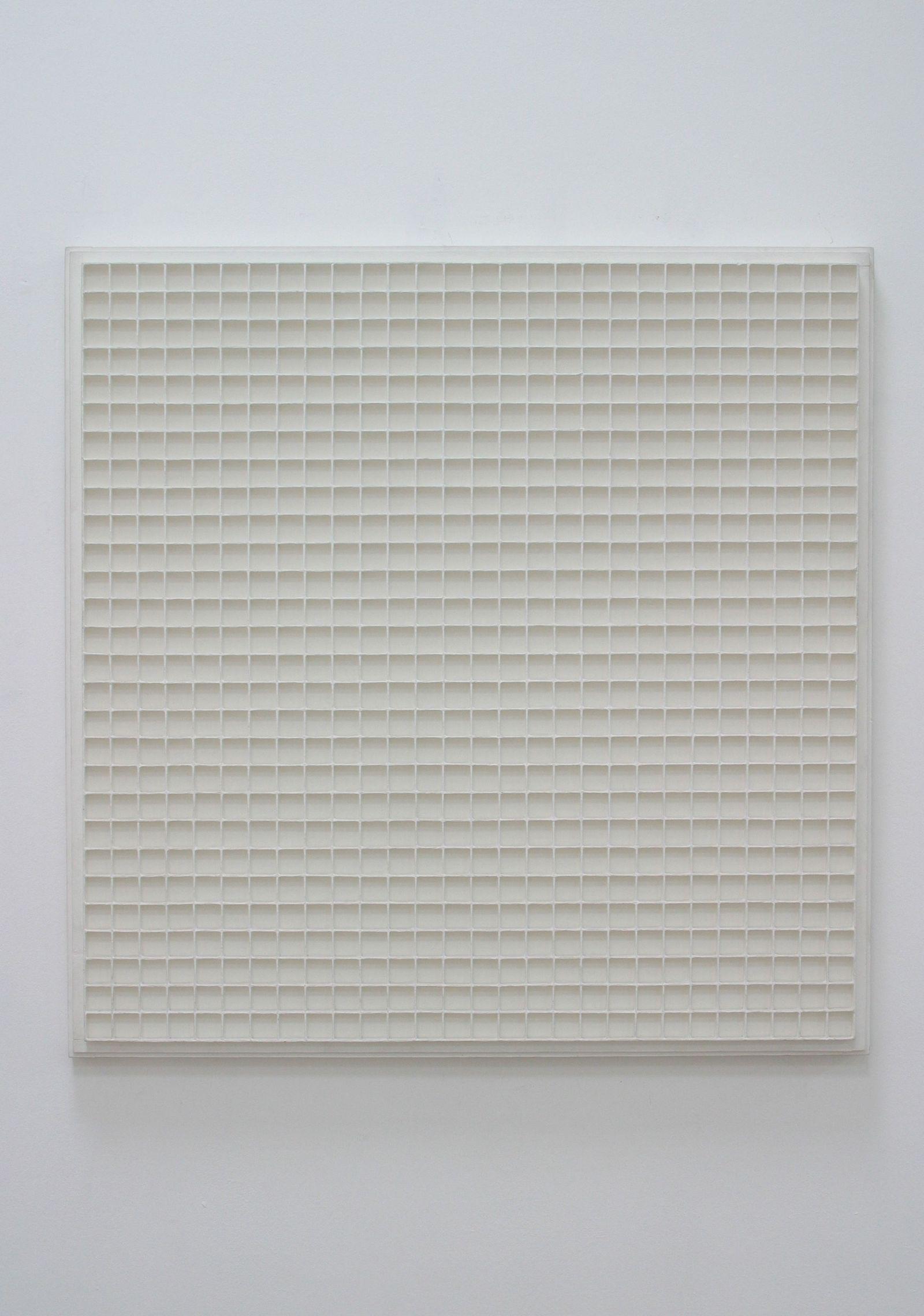

Jan J. Schoonhoven, R 74-16, 1974, Privatsammlung Berlin |Foto: Eric Jobs, Hattingen © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Weiß suggeriert bei uns immer Leere, Minimalismus. Aber gerade wenn man von Klang spricht und dem weißen Rauschen, wissen wir, dass das die Zusammenkunft aller möglichen Frequenzen ist. Das ist in der Farbenlehre nicht viel anders. Woher kommt es, dass die Farbe Weiß so eine Rolle in unserer Welt spielt?

Anke Hervol: Wir zitieren ja John Cage. Was ist das Äquivalent zu der Stille? Das Nichts, das Nicht-Sehen-Können. Wenn man das weiterspielt, wie bei Maler:innen wie bspw. Raimund Girke oder Marcia Hafif, die in der weißen Monochromie arbeiten, suchen beide gewissermaßen das Äquivalent zu dem Nichts. Wie stelle ich das Nichtsichtbare dar? Das kann man als Konzeptkünstler mit der Leere darstellen. Aber als Maler reduziere ich das bspw. auf das unbearbeitete Material, was schon aussagekräftig sein kann, weil es sehr heterogen ist. Girke ist ein wunderbarer Künstler, um das zu erklären. Er versucht, so weit zu reduzieren, bis nur noch die Farbe an sich steht. Es ist die Suche nach dem Gegenstand und dem Ursprung der Malerei. Am ehesten findet man das in der Farbe Weiß. Sie kann Ruhe vermitteln, aber auch Ton, Stärke und Rauschen. Die Farbe Weiß bietet beides. Brutalität und Sanftheit. Je nachdem wie man sie wahrnimmt. Eine Arbeit in der Ausstellung heißt „Weiße Folter“ von Gregor Schneider. Folterkammern sind oft weiß. Oder auch Räume, um erkrankte Menschen ruhig zu stellen. Ein rein weißer Raum kann uns in einen Zustand bringen, der nicht mehr richtig beherrschbar ist. Wo man seine Zuordnung und sein Koordinatensystem verliert. Weiß hat ein unfassbares Spektrum an Möglichkeiten.

Wulf Herzogenrath: In der Ausstellung geht es nicht nur um Weiß als Weiß, sondern eben auch um das eigentlich Nichtsichtbare. Es gibt einen Kondensationswürfel von Hans Haacke, auf dem sich kleine Tröpfchen durch Kälte, Wärme und Luft niederschlagen. Eigentlich ist nichts zu sehen, bis auf einen Plexiglaswürfel und trotzdem lässt sich der Raum und dessen Klima ablesen durch die sich verändernden winzigen Perlchen. Oder Rauschenberg, den wir als großen Popkünstler kennen, ist am Anfang durch weiße Bilder von John Cage angeregt, die aber alles andere als leer sind. Cage sagte dazu – da landen Schatten, Flusen. Da ist Leben drauf, ich muss es nur genau sehen. So wie ein Musiker nicht spielt, aber dennoch irgendwas zu hören ist, das man bis dahin nicht Musik nannte und als störendes Geräusch weggedrängt wurde. Diese Differenz muss der Zuhörer und Zuschauer entscheiden. Was ist das, was mich bewegt, was mich berührt, was ich verstehe, was ich sehe? Von daher ist es auf der einen Seite eine anspruchsvolle Ausstellung, weil sie die Einzelnen fordert bei rund 80 Künstlerinnen und Künstlern höchst unterschiedlicher Weise. Die Betrachterin und der Betrachter sind für uns der entscheidende Realisator der Ausstellung und der Kunst.

Thomas Rentmeister, Muda, 2011, Detailansicht | Foto: Bernd Borchardt © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Anke Hervol: Es geht um das Dazwischen. Die Zwischentöne oder Nicht-Zwischentöne. Diese Weißverläufe oder wie eine Farbe mit rein fließt, aber auch wie eine unbehandelte Leinwand sich über die Jahre verändert. Wenn ich zum Beispiel eine Leinwand leer lasse und sie über die Jahre ein Eigenleben entwickelt. In der Ausstellung hängt ein Gotthard Graubner und es ist sehr gräulich. Es handelt sich um ein unbehandeltes Textil. Bei Künstlern wie Ulrich Erben sieht man das auch deutlich. Bei der Arbeit „We Buy White Albums“ Raymond Chang gibt es mehrere Ebenen. Einmal das Informelle, in dem die Platten ausgestellt werden, und die Platte, die er dazu gepresst hat, ist eben dieses weiße Rauschen. Das hören wir, wenn wir hundert Platten übereinander legen und abspielen. Das Dazwischen kann auch zwischen dem Betrachter und dem Werk selber sein. Nehmen wir Nam June Paik, der Anfang der 60er seine Leerfilm-Projektionen präsentiert hat. Das war für viele ein Schockmoment. Aber wir sehen nicht nur das Eigenleben des Leerfilms, sondern auch die Passanten, die das Bild durchkreuzen. Ein Spiel von Licht und Schatten – dieses Dazwischen gibt es in der Ausstellung überall zu entdecken.

Rutherford Chang, We Buy White Albums, 2013 – fortlaufend | Foto: Rutherford Chang