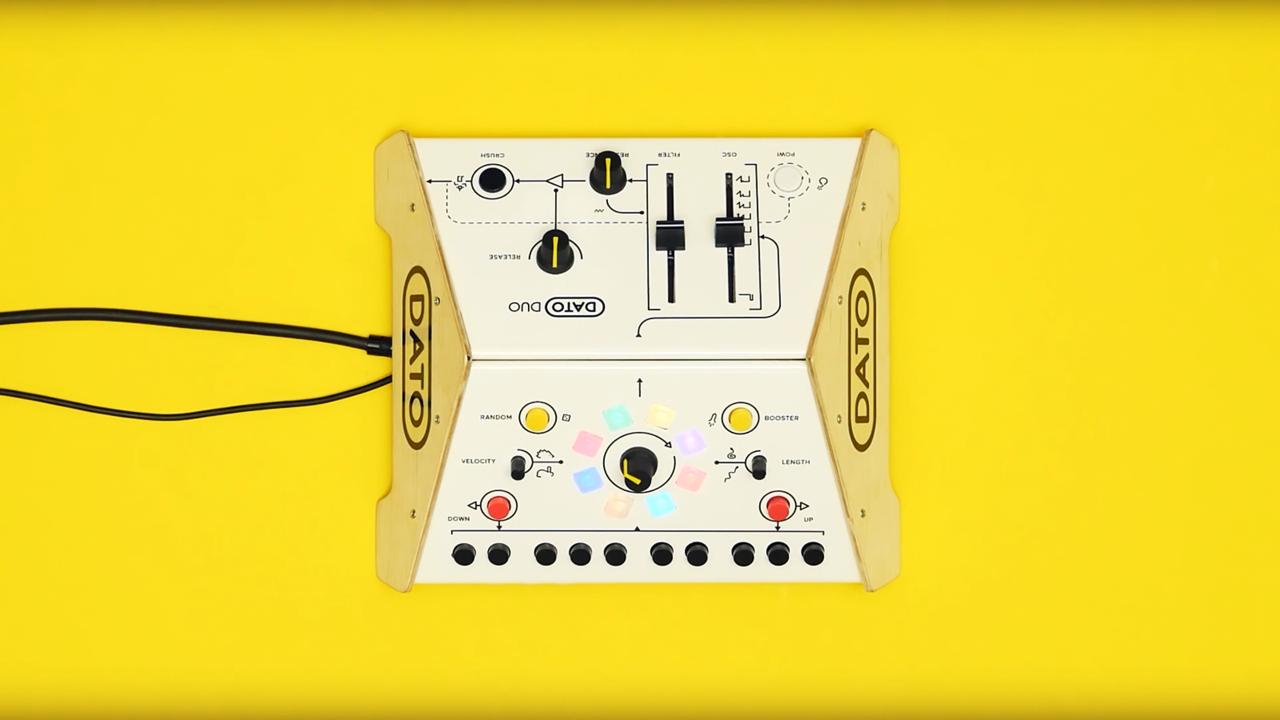

Zwei Generationen Synthesizer-KunstVCS-Erfinder und E.M.S.-Gründer Peter Zinovieff trifft den belgischen Techno-Musiker Peter van Hoesen

12.9.2016 • Kultur – Interview: Thaddeus Herrmann, Fotos: Susann Massute

Peter Zinovieff (links) und Peter van Hoesen

Zwei Generationen Musiker und Synthesizer-Liebhaber treffen aufeinander. Peter Zinovieff baute in den 1960er-Jahren das E.M.S. in London auf, das „Electronic Music Studio“. Noch bekannter als das Studio sind die gleichnamigen Synthesizer, die er mitentwickelte. Der VCS 3 oder der Synthi A sind absolute Legenden der elektronischen Musikproduktion, unschwer wiederzuerkennen an der integrierten Patchbay, die Laien vorkommt, als hätte man es hier mit einem Instrument zu tun, auf dem man auch Schiffe versenken spielen kann. Für Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Brian Eno und David Bowie waren die Synths hingegen integraler Bestandteil des Sound-Designs. Gleichzeitig verhalf Zinovieff in seinem Studio zeitgenössischen Komponisten mit seinem Wissen zum elektronischen Klang der Zukunft.

Genau dies tut Peter van Hoesen auch: Der belgische Produzent ist Mitbegründer von „Handwerk Audio“, einem Studio in Berlin, in dem Musiker analoge Synthesizer für ihre Produktionen nutzen können, die heute eigentlich unbezahlbar sind. Anlässlich des Atonal-Festivals war Peter Zinovieff kürzlich in Berlin. Am Morgen nach seinem Konzert mit der Cellistin Lucy Railton treffen Zinovieff und van Hoesen für eine knappe Stunde aufeinander. Sie kennen sich bis dato nicht persönlich, doch der gemeinsame Feind ist schnell ausgemacht. Über falschen Krach, ausgepeitschte Pianos und falsche Stereo-Ideologien.

Herr Zinovieff, es gibt in Ihrer Biografie einen interessanten Bruch. In den 1960er-Jahren entschieden Sie sich, Ihren Job an den Nagel zu hängen und sich fortan als Komponist der elektronischen Musik zu widmen. Wie genau hat sich das abgespielt?

Peter Zinovieff: Wissen Sie, ich war in der glücklichen Situation, studieren zu können. Keine Selbstverständlichkeit für meine Generation. Ich war in Oxford eingeschrieben und studierte zunächst Medizin, wechselte dann zur Chemie, Astronomie, Englisch und landete schließlich bei der Geologie. Universitäten waren damals Orte des kulturellen Austauschs. Alles war interessant, wir beschäftigten uns mit vielen Dingen jenseits unserer Fächer. Es war eine sehr inspirierende Zeit. Wir hatten das Gefühl, es geht mit unserer Welt, der Zivilisation, voran. Musik war schon damals ein wichtiger Teil meines Lebens, ich spielte Klavier und hatte bereits in Oxford eine Art Band, sehr experimentell, mit Bandmaschine. Nach meinem Abschluss heiratete ich. Mir wurde schnell klar, dass ich nicht als Geologe arbeiten würde können, weil ich dann immer unterwegs und nicht bei meiner Frau wäre. Ich suchte mir also einen Job in London, der aber so schlecht bezahlt war, dass ich mich dazu entschied, es mit der Musik zu versuchen. Ohne die prägenden Jahre in Oxford hätte ich diese Entscheidung nie getroffen.

Peter van Hoesen: Das ist doch die Grundidee einer Universität, oder? Offenheit, Diversität, der Blick über den Tellerrand.

Zinovieff: Ganz genau. Ich glaube nicht, dass das heute auch noch so ist, damals jedoch ging es genau darum. Es war trotz allem ein sehr elitärer Betrieb, aber diese Offenheit war einzigartig. Ich kaufte dann ein paar Oszillatoren und traf David Cockerell, einen begnadeten Techniker, der damit begann, Instrumente und Systeme nur für mich zu entwickeln. Da gab es dann kein Zurück mehr.

Peter, wie war das bei dir? Wie bist du zur elektronischen Musik gekommen?

van Hoesen: Der European Song Contest. Sie wissen, was das für eine Veranstaltung ist?

Zinovieff: Ich habe davon gehört, ja. War das nicht in Tallinn vor kurzem?

van Hoesen: Ich muss zehn oder elf gewesen sein, und die Band, die Belgien in diesem Jahr vertreten sollte, war Telex. Schon bei der Vorentscheidung ein Skandal. Nur Synthesizer, keine „echten“ Instrumente“. Gewonnen haben sie trotzdem. Das war ein Hoax, eine Art Sabotage. Der Plan der Band war, beim europäischen Wettbewerb Letzter zu werden, was ihnen nicht ganz gelang, sie landeten schließlich auf dem zweitletzten Platz.

Zinovieff: Silbermedaille von unten! Aber was war das für ein Song?

van Hoesen: Der hieß „Eurovision“, also ein Song über den eigentlichen Wettbewerb. Ich hatte sowas noch nie gesehen und wollte so ein Instrument. Meine Eltern kauften mir dann eine Art Orgel.

Zinovieff: Was war das genau für eine Orgel?

van Hoesen: Ich erinnere das nicht mehr genau. Äußerlich war es eine klassische Heimorgel, mit zwei Manualen und Fußpedalen. Ich konnte aber einen Parameter des Sounds ändern. Ich spielte Mozart und Elvis Presley und schließlich borgte mir ein Freund einen Gitarrenverstärker. Das veränderte alles. Alles zerrte, machte Krach, vor allem der integrierte Drumcomputer.

Zinovieff: Ich nehme an, ihre Eltern waren entzückt!

van Hoesen: Ich spielte zumindest keine Songs von Elvis mehr nach.

Peter Zinovieff (*1933) ist Komponist und Ingenieur. In den 1960er-Jahren spielte er zusammen mit Delia Derbyshire und Brian Hodgson in der Band „Unit Delta Plus“ und baute mit David Cockerell das „Electronic Music Studio“ in London auf, kurz E.M.S. Um das Studio zu finanzieren, entwickelten die beiden den VCS 3, einen portablen Synthesizer, der Geld in die leeren Kassen spülen sollte. Damit war E.M.S. Ende der 60er-Jahre eine von nur vier Firmen weltweit, die Synthesizer herstellten. Zu den Kunden zählten u.a. Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Brian Eno, David Bowie und Pink Floyd. Zahlreiche Synthesizer folgten, z. B. der Synthi A, der AKS oder das System Synthi 100.

Peter van Hoesen stammt aus Belgien und ist Produzent, DJ und Label-Betreiber von „Time To Express“. Geprägt von New Wave, EBM, Industrial und Post Punk, veröffentlicht er seit 2006 regelmäßig und spielt Shows rund um den Erdball, entweder live oder als DJ. Vor rund zwei Jahren begründete er in Berlin „Handwerk Audio“ mit, ein Studio randvoll mit analogen Synthesizern und Drumcomputern, die auf dem heutigen Gebrauchtmarkt kaum noch zu finden oder zu bezahlen sind. Bei „Handwerk Audio“ können Produzentinnen und Produzenten elektronischer Musik die Klangerzeuger für ihre eigenen Tracks aufnehmen und verwenden.

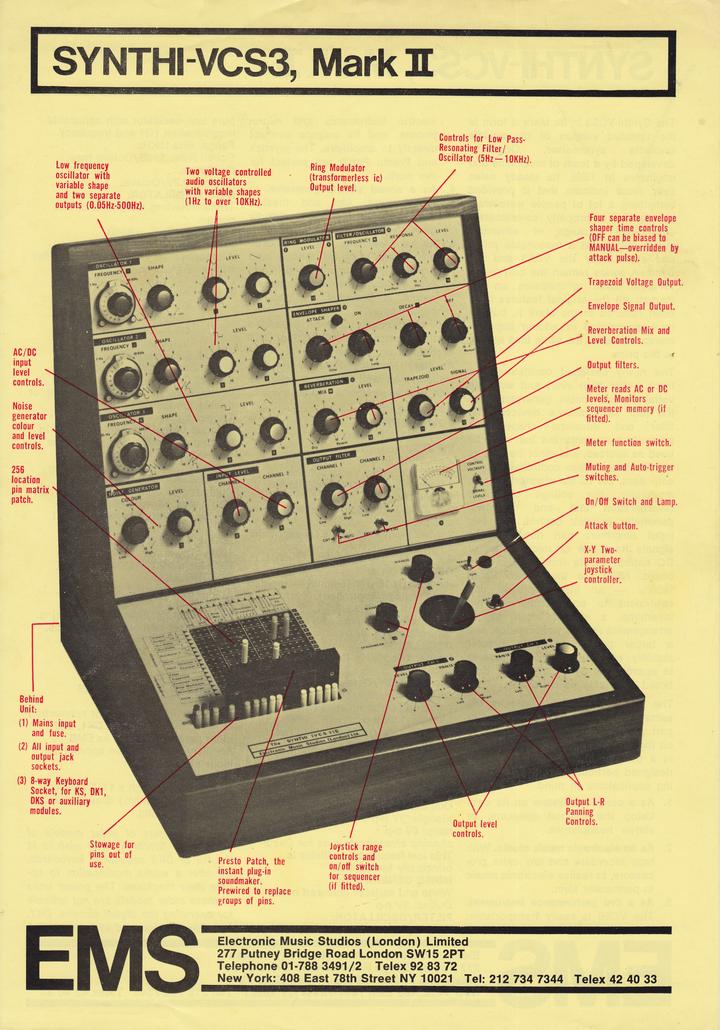

Werbematerial für den VCS 3 von EMS (Foto via 120 Years of Electronic Music)

Herr Zinovieff, nicht nur Ihr Weg zur elektronischen Musik ist interessant, auch die Entstehungsgeschichte des VCS 3, des ersten Synthesizers, an dessen Entwicklung Sie beteiligt waren, ist ungewöhnlich. Durch die Verkäufe sollte Ihr Studio finanziert werden, richtig?

Zinovieff: Mein Studio war schon in den 1960er-Jahren Computer-basiert. Genau der war der teuerste Posten, der Rechner kostete in heutigem Geld rund 150.000 Euro, konnte aber rein gar nichts. Wir mussten irgendwie an Geld kommen, also entwickelten wir den VCS 3. Die Idee war ganz einfach: Bauen wir eine Box, die so viel wie möglich von dem kann, was mit den ganzen großen und hässlichen Apparaten, die sich im Studio angesammelt hatten, produziert werden konnte.

Der VCS 3 gilt als bahnbrechendes Instrument, aber auch als kompliziert, unbeherrschbar und krachig.

Zinovieff: Krachig? Das sagen nur Amerikaner. Tatsächlich hatte der VCS 3 ein sehr elegantes Design, die Oszillatoren waren stabil. Ich verwende heute nur noch einen PC und sehne mich oft danach, wieder mit dem VCS 3 zu arbeiten. Die analoge Technik von damals produziert eine ganz spezifische Zufälligkeit im Klang, die sich nicht reproduzieren lässt. Es ist ein eigentümliches Instrument, das würde ich gelten lassen. Haben Sie schon mal einen VCS 3 verwendet, Peter?

van Hoesen: Einen Synthi A, ja.

Peter Zinovieff mit dem PDP8 Computer im Londoner EMS. Foto via 120 Years of Electronic Music)

Zinovieff: Können Sie das nachvollziehen, den Vorwurf des Krachigen?

van Hoesen: Nicht so richtig. Er ist analog, er hat ein Eigenleben, einen eigenen Willen, wie so oft bei analogen Schaltkreisen. Was mich interessiert: Sie hatten in ihrem Studio nur Equipment, das für Sie entworfen worden war. Welche Funktionen sollten unbedingt auf den VCS 3 übertragen werden?

Zinovieff: Versetzen Sie sich in die 1960er-Jahre zurück. Ich hatte zwar einerseits meinen Computer, konnte die meisten Geräte aber nicht miteinander synchronisieren oder anders miteinander kommunizieren lassen. Das Herzstück meines Studios war eine riesige Patchbay. 256 mal 256 Verbindungspunkte. Von mir selbst gelötet. Ich hasse Löten und war darin auch schon immer eine ziemliche Niete. Als wir damit begannen, den VCS 3 zu entwerfen, wurde uns bewusst: Wir brauchen eine einfache und robuste Patchbay. Der Rest war klar: Oszillatoren, Filter, Hüllkurve, ein Ringmodulator – der gehörte damals zum guten Ton – und Rauschen. Das Delay haben wir eingebaut, damit der Synthesizer so autark wie möglich sein würde. Der Joystick war schon damals mein liebstes Interface. Ich komme mit keinem der zahlreichen Controller, die heute für die Musikproduktion zu haben sind, zurecht. Taugt alles nichts, ist nicht intuitiv. Ein Joystick hingegen macht es möglich, die kleinsten Veränderungen vorzunehmen. Ich wünschte, ich könnte meinen ganzen Computer heute mit einem Joystick bedienen.

van Hoesen: Ich weiß, was Sie meinen und das ist genau der Grund, warum wir das Studio eröffnet haben. Ich empfinde es als enorm wichtig, seiner Musik so nah wie nur möglich zu sein. Computer, Bildschirm und Maus schaffen bei mir eine große Distanz zu dem, was ich tue. Und das ist nicht gut. Ich bin mir sicher, dass der Boom modularer Synthesizer genau darauf basiert. Menschen merken, dass es keine gute Idee ist, ihre gesamte Produktivität durch den „Maustunnel“ kanalisieren zu müssen.

Das Electronic Music Studio In London (Foto via Keith McMillen)

„Das Wichtigste beim Komponieren ist das Gespräch.“ (Peter Zinovieff)

Zinovieff: Für das Keyboard gilt ja genau das Gleiche. Ich habe das nie verstanden. Die Klaviatur ist kein schlechter Kompromiss, aber als ich früher, sagen wir in den 70er-Jahren, in meinem Studio mit gestandenen, erfolgreichen zeitgenössischen Komponisten gearbeitet haben, fiel mir das immer wieder auf. Die hatten keine Ahnung davon, wie die Technik funktioniert, aber doch eine mehr oder weniger genaue Vorstellung davon, wie das klingen sollte, was ich für sie umsetzte. Einer von ihnen, Hans Werner Henze, sprach immer davon, er müsse das Klavier jetzt auspeitschen und stürzte mit viel Emphase auf die Klaviatur. Ich sagte ihm: Das kann ich genauso programmieren. Und genauso auch reproduzieren, bei dir klingt es immer anders. Aber er wollte nicht von seinem Piano-Interface lassen. Das ist auch der Grund, warum ich heute mit dem Computer arbeite, trotz aller Kritik. Ich mag es, Dinge exakt reproduzieren zu können. Ein schwaches Argument für jemanden wie mich, der MIDI genauso wenig mag wie Ableton. Die Arbeit am Rechner ist dann tatsächlich sehr eingeschränkt.

van Hoesen: Aus diesem Grund ist bei uns im Studio der Rechner kaum mehr als ein Kassettenrekorder. Wer bei uns arbeitet, soll nicht auf den Bildschirm starren und genauso wenig Handbücher der Synthesizer lesen. Er soll einfach anfangen. Sich auf die Maschinen einlassen. Sie kennenlernen.

Zinovieff: Das empfinde ich als großen Nachteil. Bei mir war es eigentlich immer so, dass die Komponisten weder den Computer noch etwas anderes bedienen konnten. Sie waren auf mich angewiesen. Das war für mich sehr befreiend und interessant, weil ich so einen gemeinsamen kreativen Prozess anstoßen konnte, eine Art künstlerische Symbiose auf Zeit. Das Wichtigste dabei war immer das Gespräch. Wenn man miteinander spricht, können Ideen und Vorstellungen am präzisesten beschrieben und dann umgesetzt werden.

Ich sehe gewisse Parallelen zwischen Ihrem Studio, Herr Zinovieff, und deinem, Peter. Mich interessiert dieser Community-Gedanke. In beiden Fällen gibt es eine bestehende Infrastruktur, die von Musikern genutzt werden kann.

Zinovieff: Aber die Zeiten und Gegebenheiten sind doch grundsätzlich verschieden. Zu meiner Zeit war die elektronische Musik die Avantgarde der zeitgenössischen Musik, eigentlich Klassik. Der Synthesizer kam in der Popmusik noch nicht vor, MIDI war noch nicht erfunden. Die einzige Schnittstelle in den Mainstream hinein waren Sound-Effekte für Fernsehen, Film und Hörfunk. So hat der Radiophonic Workshop der BBC überlebt, aber natürlich auch das Studio des WDR in Köln. Da ging es nicht nur um Stockhausen. Das wird heute gerne vergessen.

van Hoesen: Mittlerweile ist die Musik ja voll und ganz in der Gesellschaft angekommen. Was denken Sie über Festivals wie das „Atonal“ hier in Berlin, wo Sie gespielt haben?

Zinovieff: Ja, da hat sich doch einiges verändert. Ich war schon sehr überwältigt von der Kulisse der großen Halle, merkte dann aber sehr schnell, dass ich eine Debatte wieder aufnehmen muss, die mich schon lange beschäftigt: Wie werden wir Stereo los? Ist Ihnen das auch so zuwider?

van Hoesen: Ich habe viel zu sagen zu diesem Thema, da wird die Zeit kaum reichen. Aber zunächst: Wie sind Sie mit dem Hall in der großen Halle zurecht gekommen?

Zinovieff: Gar nicht, es war furchtbar. Und es klang auch sehr bassig.

Das stimmt. Der Bass war ziemlich überwältigend.

Zinovieff: Sehen Sie, die Komposition hat eigentlich gar keinen Bass. Sie ist eigentlich für sechs Kanäle konzipiert. So ein Stück dann in Stereo zu spielen, macht wenig Spaß. Darum komme ich überhaupt darauf, dass jetzt wirklich Schluss sein muss damit. Vor etwa zwei Jahren habe ich ein Konzert im ZKM in Karlsruhe gespielt mit einem multidirektionalen Soundsystem. Knapp 40 Lautsprecher, jeden Klang konnten wir genau im Raum positionieren. Das war ziemlich perfekt. Nur leider kostet so ein Abend auch 100.000 Euro.

Stereo ist also ein Problem.

Zinovieff: Eigentlich sind schon Lautsprecher ein Problem, aber Stereo ist ... wie soll ich sagen ...

van Hoesen: ... eine Zwangsjacke?

Zinovieff: Genau richtig formuliert.

van Hoesen: Menschen haben zwar zwei Ohren, wir hören doch aber räumlich. Ich habe schon oft für Tanztheater komponiert, immer mindestens in 5.1. Die Zuschauer lassen sich sofort auf diese für viele noch neue Erfahrung ein und nehmen den Raumklang als Bereicherung wahr.

Das ist zu Hause aber sehr schwer zu reproduzieren. Ist Musik also nur dann am besten, wenn sie aufgeführt und vor Ort mit der genau richtigen technischen Ausstattung wiedergegeben wird?

Zinovieff: Das mag für einige Menschen zutreffen, ich habe daran auf jeden Fall den meisten Spaß. Ich will aber natürlich auch niemanden ausschließen. Jeder empfindet Musik anders, hat andere Anknüpfungspunkte, verbindet unterschiedliche Erinnerungen damit. Das sind eben die Kämpfe, die Musiker und Komponisten führen. Führen müssen, es muss doch voran gehen. Aber ich bleibe dabei: Stereo ist tot.