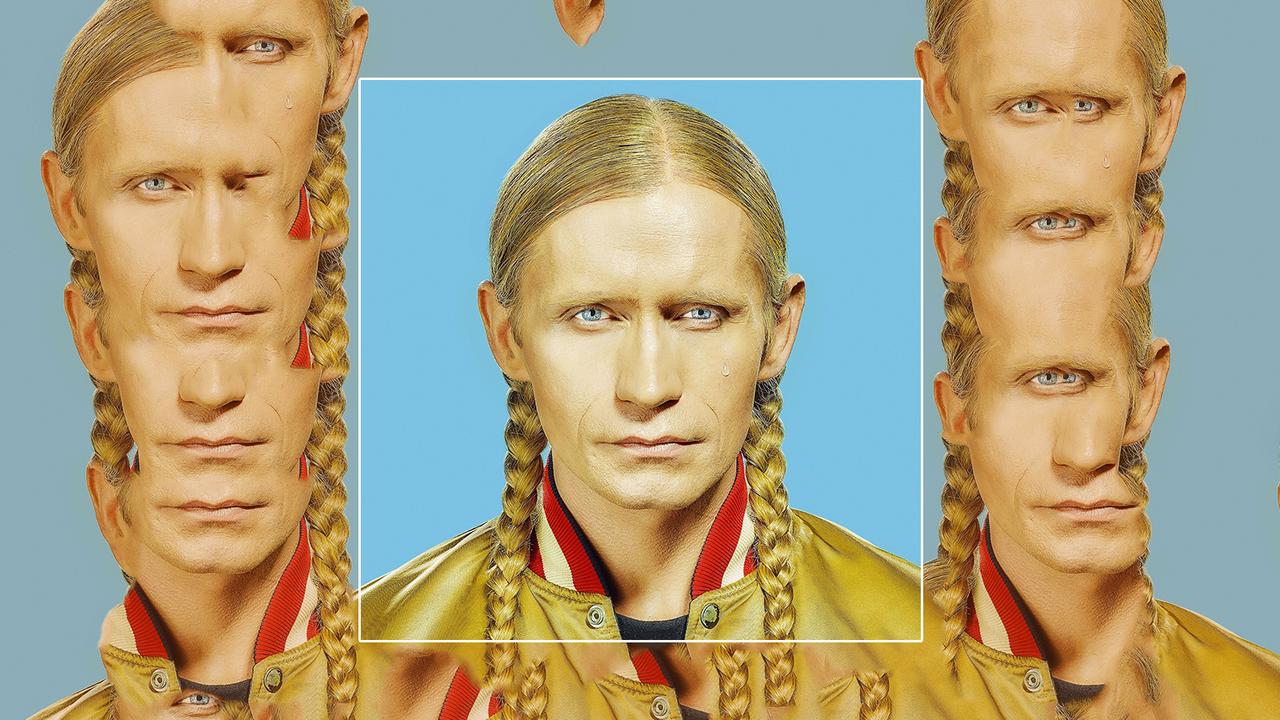

Über kanadischen Ruhrpott, Craft-Beer-Spicker und DeprimierteInterview und Plattenkritik zu „Big Black Coat“ der Junior Boys

4.2.2016 • Sounds – Interview und Fotos: Jan-Peter Wulf, Plattenreview: Ji-Hun Kim

Jeremy Greenspan und Matt Didemus haben im Laufe ihrer Karriere einen einzigartigen Signature-Sound geschaffen. Zwischen einsamem Indie, Dancefloor, House und dem großen Pop wurde ein eine Art Subgenre geschaffen, das mit dem fünften Album „Big Black Coat“ ein neues, noch besseres Level erreicht hat. Die Das-Filter-Redaktion hat bereits früh einen ersten Best-Of-Konsens für das junge Jahr entdeckt und Jan-Peter Wulf traf die Junior Boys im Labelbüro ihres neuen Labels City Slang in Berlin-Kreuzberg.

Es ist eine Weile her, seit ihr zusammen gearbeitet habt. Das letzte Album, „It's All True“, ist von 2011, die letzte Single „Banana Ripple“ auch.

Jeremy: Ich habe ja zwischenzeitlich das Album mit Jessy Lanza gemacht – die war vorher quasi unbekannt, es lief viel besser, als gedacht. Und wir, Matt und ich, haben nicht wirklich aufgehört, miteinander zu arbeiten, wir haben nur nichts veröffentlicht. Ein Album hatten wir zwischendurch sogar fast fertig. Jede Menge Material. Aber wir fanden es nicht gut. Also haben wir es nicht rausgebracht und entschieden, weiter zu produzieren, bis etwas da ist.

Matt: Zudem sind wir ja bis Ende 2012 auf Tour gewesen, und es wäre auch sinnlos gewesen, sich selbst Druck zu machen, ein Album rausbringen zu müssen.

Aber die Entscheidung, nichts davon zu veröffentlichen oder weiter dran zu arbeiten, fällt schon schwer, oder? Wie trifft man da die Unterscheidung – das geht, das nicht?

Matt: Manchmal hörst du das an und denkst dir: Nein, das willst du einfach nicht fertig machen.

Jeremy: Es ist oft eine subtile Entscheidung zwischen Anpassung und Verwerfen. Wenn es dich überhaupt nicht kickt, brauchst du daran nicht weiterarbeiten. Mich persönlich hat es immer dann nicht gekickt, wenn es so klang wie die Sachen, die wir zuletzt davor gemacht haben. Warum soll ich mich damit abgeben?

Das Video zur neuen Junior-Boys-Single „Over It“

Das neue Album klingt vom Stil her wie euer zweites, „So This Is Goodbye“ von 2006.

Jeremy: Darüber haben Matt und ich eben noch gesprochen. „Big Black Coat“ wurde tatsächlich wie das zweite Album geschrieben, innerhalb sehr kurzer Zeit. Es ist wieder vieles rausgeflogen (lacht), aber die Songs, die auf dem Album sind, wurden alle schnell produziert, in ein paar Tagen. An den Stücken des dritten und vierten Albums haben wir ewig gesessen.

In der Redaktion finden „Big Black Coat“ alle gut. Kann man den Künstler ja auch mal wissen lassen.

Jeremy: Oh, das ist gut (lacht). Es muss ziemlich doof für euch sein, mit jemandem über dessen Musik zu reden, wenn man die nicht leiden kann.

Matt: Dann würden sie ja mit dem Künstler kein Feature machen. Außer vielleicht, er ist bei einem Major und es lässt sich nicht vermeiden. Oder?

Äh, also wenn man das Album nicht mag, aber das Interview soll passieren, dann redet man halt über was anderes. Ich habe mal eine Band zu ihrem Album interviewt, das fand ich echt nicht gut ... da musste man sich schon Gesprächsthemen suchen. Underworld waren es, kann man ja ruhig sagen. Die ihre frühen Sachen ja auf dem Label „Junior Boys Own“ veröffentlicht haben.

Jeremy: Ich warte immer noch darauf, von denen verklagt zu werden (lacht). Als wir schon eine EP draußen hatten, hat mich mal jemand drauf hingewiesen, dass es dieses Label gibt ...

Matt: ... es gibt auch die Boy-Band „Super Juniors“, die machen K-Pop. Das ist die größte Popband.

Die größte Popband?

Matt: Zahlenmäßig. Die haben 17 Mitglieder oder so (lacht).

Bei einem Major seid ihr nicht gelandet, ihr veröffentlicht jetzt bei City Slang aus Berlin. Wie kam es dazu?

Jeremy: Ganz einfach: Wir wollten nicht, dass jemand uns da reinquatscht. Wir haben uns erst für ein Label entschieden, als das Album fertig war – und zwar für dasjenige, das am meisten für das Album brennt. So wie wir. Das war eben City Slang.

Matt, du lebst hier in Berlin, betreibst ein eigenes Label namens „Obsession“ und hast letztes Jahr auch ein Festival mitveranstaltet.

Matt: Das Label läuft nebenbei, alle paar Monate bringen wir was raus. Ganz ohne Druck. Das Festival hieß „City Of A Thousand Suns“, nach dem Sci-Fi-Roman von Samuel R. Delany. War gut. Und irgendjemand hat die Flight-Cases der Funktion-One-Anlage geklaut.

Ohne Anlage drin?

Matt: Ja, leer. Es waren Leute unterwegs, die Flaschen eingesammelt haben. Da brauchte wohl jemand was, um die wegzutragen (lacht). Gerade habe ich sechs Wochen in einem Dorf in Slowenien verbracht. Dort habe ich mein eigenes Olivenöl hergestellt, mit meinem Nachbarn gequatscht (zeigt ein Bild von „Walter“, der in den 1980er-Jahren als Renn-Mechaniker an Kawasaki-Motorrädern geschraubt hat, Anm. d. Red.). Es war eine sehr entspannte Zeit. Bis halb fünf nachmittags war da nichts los, keine Ablenkung.

Du lebst weiterhin in Hamilton, Jeremy. Und laut Label-Waschzettel betreibst du dort die einzige coole Bar.

Jeremy: Wer hat das denn geschrieben? Hilarious! Hamilton hat 800.000 Einwohner, da gibt es schon ein paar gute Läden. Aber ja: Ich habe eine Bar, also ich bin Teilhaber, aber managen tue ich sie nicht. Ich mache nur eine Cocktailnacht, mit Klassikern. Und das, obwohl ich gar nicht trinke.

Gar nicht?

Jeremy: Nein.

Matt: Manchmal.

Jeremy: Ja, gut. Manchmal.

Ich trinke heute Abend in der Botschaft von Kanada, es wird kanadisches Craft-Bier vorgestellt.

Jeremy (holt Zettel und Papier und schreibt eine Liste mit Craft-Bieren auf): Hier, das sind fast alles französisch-kanadische Biere, die sind besser. Wenn du nicht mindestens eines davon heute Abend zu trinken bekommst, haben die keine Ahnung! (lacht) (Die Botschaft hat noch mal Glück gehabt – genau eines aus Jeremys Liste wurde den Gästen serviert, Anm. d. Redaktion.)

Bleiben wir noch mal bei Hamilton. Das kennt man ja hierzulande so gut wie gar nicht. Ich habe gelesen, Hamilton sei sehr postindustriell. Das Detroit Kanadas?

Jeremy: Eher das Pittsburgh oder Cleveland Kanadas: Hamilton ist eine weiße Stadt, Detroit ist ziemlich schwarz.

Matt: Hamilton ist wie Dortmund.

Dortmund liegt im Ruhrgebiet, der Region geht es langsam wieder besser, der Strukturwandel läuft. In Hamilton auch?

Jeremy: Hamilton geht es heute besser als zu der Zeit, in der wir Teenager waren. Da war die Stadt echt depressiv. Wie alle Städte des „Rust Belt“ hat sie immer noch zu kämpfen. Verglichen mit den Städten in den USA ist es in Hamilton weniger kriminell, weniger gewalttätig. Aber es gibt ein großes Alkohol- und Drogenproblem. Und dann noch das harte Klima. Die Leute kämpfen teilweise um ihr Überleben.

Das reflektiert eure Musik.

Matt: Im Subtext, ja.

Jeremy: Die Lyrics handeln oft davon, mit Gefühlen nicht klarzukommen, einsam zu sein. Nicht, dass ich das beim Schreiben zwangsläufig selbst so empfunden hätte. Es spiegelt die Eindrücke wieder, die ich von Menschen hatte, denen ich auf der Straße begegnet bin: traurig, deprimiert.

Du hast auch auf Morgan-Geist-Platten gesungen, Jeremy. Was macht der gerade?

Jeremy: Der ist auch deprimiert (lacht). Er hat eine ziemlich surreale Zeit hinter sich. Er hatte ja diesen Nummer-Eins-Hit in Großbritannien.

Als Storm Queen, mit „Look Right Through“. Und deswegen ist er deprimiert?

Matt: Morgan kann alles deprimiert machen (lacht).

#Plattenkritik: Junior Boys – Big Black Coat

Man hört von mittlerweile arrivierten und erfolgreichen Elektronik-Acts, dass einige von ihnen mit wachsendem Wohlstand (was keineswegs vorwurfsvoll gemeint ist) interessante Spleens und Hobbys entwickeln. Mal sind es alte Flieger-Chronographen, hochprofessionelle Rennfahrer-Cockpits für Computerspiele, Designermöbel und Dreisterne-Restaurants. Andere wiederum sammeln Oldtimer. Wegen des alten Charmes von Benzinmotoren, „weil sie so schön sind“ und auch „weil man daran noch alles selber machen kann“. Die Antithese zum schnelllebigen, digitalen Producer- und Künstlerleben, das oft nur aus Computerbildschirmen, Smartphones während der Flughafenzeit und blinkenden Controllern auf der Bühne besteht. Ob Matt Didemus und Jeremy Greenspan auch ein Faible für alte Autos haben, ist nicht überliefert. Auch nicht, ob sie welche besitzen oder damit gar ihre Habitat zur Schau stellen. Vielleicht haben sie es auch gar nicht nötig und sind dafür sogar zu indie. Dafür ist ihr fünftes Album wie ein wunderschöner, liebevoll restaurierter italienischer Sportwagen auf einem epischen Amerika-Roadtrip auf VHS aufgenommen. Ein sehnsüchtiger Soundtrack, den sich Nicolas Winding Refn für Drive in seinen kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können.

Wie in den Alben zuvor, ist noch immer ein Hauptbestandteil der DNA der Club mit seinem Dancefloor. An einigen Stellen slammt es brillant und gerade Bassdrums wollen die Wände zum Beben bringen. Aber die Junior Boys haben im Laufe der Zeit ihre ganz eigenen Songkonzepte entwickelt. Greenspan und Didemus sind nämlich viele Ligen weiter als jene Dancepop-Producer, die irgendwelche harmonischen Vocals auf gerade monotone Clubtracks mit drei Akkorden legen. Und auch wenn die Synthesizer und Drummachines immer auch „Vintage“ sagen, sind es die Arrangements, die nicht nur die Klasse des Albums beweisen, sondern es auch schlagartig ultramodern erscheinen lassen. Hier gibt es keine radiotauglichen Edits von elegischen Clubtracks. Hier sitzt jeder Chord, jeder Hit und jeder Beat an der richtigen Stelle. Hier werden Essenzen destilliert und zudem ist es dieser fantastische Sinn für Architektur, der hier jeden Song ausmacht. Darüber hinaus ist Big Black Coat trotz aller Yacht-rockigen Cheesiness auch ein kleines dystopisches, Demut einflößendes Monster. Die Welt ist vielleicht doch noch okay, man sollte aber auf der Hut sein. Sehr 2016. Zuletzt beweist Jeremy Greenspan, dass er einer der besten Crooner ist, den die elektronische Musik in der letzten Zeit herausgebracht hat. Seine Hooklines und Intonationen sind impressionistisch und wirklich grandios. Big Black Coat ist daher jetzt schon eines der Pop-Meisterwerke 2016. Das Album ist nicht nur ein Geschenk für die Dance-Musik. Es schließt auch an große zeitgenössische Pop-Acts wie Tame Impala und Phoenix an. Next level shit eben.

Junior Boys, Big Black Coat, ist auf City Slang erschienen. Das Filter präsentiert die Tour der Band; Support: Jessy Lanza. Die Termine: 18.02. - Zürich / 20.02. - München / 21.02. - Wien / 24.02. - Hamburg / 26.02. - Berlin / 02.03. - Köln

Album bei iTunes