„Der Krieg gegen die Drogen ist verloren“Interview mit Julia Jaroschewski und Sonja Peteranderl vom BuzzingCities Lab

30.11.2018 • Gesellschaft – Interview: Ji-Hun Kim

Militarisierung als Alltag: In vielen vom Drogenkrieg betroffenen Ländern werden Soldaten inzwischen im Inneren eingesetzt – wie hier in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. | Alle Fotos: Julia Jaroschewski und Sonja Peteranderl

Milliarden fließen weltweit in den Krieg gegen die Drogen, das Militär wird gegen Drogengangs eingesetzt und ganze Gesellschaften werden militarisiert – doch das Drogengeschäft floriert trotzdem weiterhin und Gangs und Kartelle dehnen weltweit ihre Macht aus.

Julia Jaroschewski und Sonja Peteranderl, investigative Journalistinnen und Gründerinnen des Think Tanks BuzzingCities Lab, publizieren seit mehr als zehn Jahren in Europa, Lateinamerika, USA und Asien zu Drogenkrieg, Sicherheitspolitik und Militarisierung. In diesem Jahr haben sie in Kolumbien, auf den Philippinen, in Brasilien und den USA zum „Alternativen Krieg gegen die Drogen“ recherchiert – also neuen Ansätzen und Strategien als Alternative zur militärischen Repression.

Vor einigen Jahren haben wir bereits über euer großes FavelaWatch-Projekt gesprochen. Dieser Tage recherchiert ihr intensiv zum „Alternativen Drogenkrieg“. Woher kommt euer Interesse daran? Wie seid ihr dazu gekommen?

Julia Jaroschewski: Der globale Drogenkrieg ist ein Langzeit-Rechercheschwerpunkt von uns. Wir arbeiten seit mehr als zehn Jahren in Ländern wie Brasilien, Mexiko oder Kolumbien, in denen ganze Gesellschaften von Drogen, Drogenhandel und Organisierter Kriminalität durchdrungen sind und die Zersetzung von staatlicher Macht durch politische Instabilität, Korruption und Gewalt befördert wird. Immer mehr Länder weltweit erkennen, dass die bisherigen, militärischen Strategien nicht funktionieren. Mit Militarisierung kann man den Drogenkrieg nicht gewinnen. Der Krieg gegen die Drogen ist verloren, wie man in vielen Staaten sehen kann.

Sonja Peteranderl: Die Politik der „harten Hand“ funktioniert nicht. Dass das Militär im Inneren eingesetzt wird, hat die Gewaltspirale noch weiter angeheizt, ohne dass das Grundproblem gelöst wurde – weder Drogenkonsum noch Drogenhandel konnten so reduziert werden. Viele Militärs sind ebenfalls korrupt, sie arbeiten teils für die Kartelle und begehen auch Menschenrechtsverbrechen. Sie foltern, töten, vergewaltigen in Ländern wie Mexiko oder Brasilien. Das Drogengeschäft boomt weltweit, während die sozialen Kosten des „Kriegs gegen die Drogen“ immer weiter ansteigen. Immer mehr Länder erkennen langsam aber, dass Waffengewalt allein nicht zum Erfolg führt – und suchen nach neuen Strategien.

Der sogenannte „War on Drugs“ begann in den frühen 1970er-Jahren und wurde maßgeblich durch den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon initiiert. Wie wird dieser Krieg in Ländern wie Kolumbien oder den Philippinen, in denen ihr in den letzten Jahren gearbeitet habt, in der Gesellschaft weitergeführt und wahrgenommen?

Sonja Peteranderl: Der philippinische Präsident Duterte ist auch deswegen gewählt worden, weil die Filipinos ihm zugetraut haben, dass er das Land mit seinem Drogenkrieg sicherer macht. Sie glauben, dass er mit den Drogen und mit Kriminalität „aufräumt“. 12.000 Menschen sind seit seinem Amtsantritt 2016 ermordet worden, durch Polizei und Todesschwadronen. Es ist vor allem ein Krieg gegen die Armen, obwohl Drogen quer durch alle Gesellschaftsschichten konsumiert werden. In vielen Armenvierteln wurden reihenweise vermeintliche Dealer oder Drogenkonsumenten getötet, allerdings wurden die Beweise auch oft manipuliert – Polizisten haben etwa Opfern eine Waffe und Drogen untergeschoben. Im Fall des 17-jährigen Studenten Kian Loyd delos Santos, den die Polizei exekutiert hat, wurde etwa der Tatort manipuliert.

Julia Jaroschewski: Das passiert auch in Brasilien immer wieder. Oft plädieren die Sicherheitskräfte auf „Selbstverteidigung” und behaupten, sie hätten sich selbst verteidigen müssen. Immer wieder werden Opfer fälschlicherweise als Dealer oder Kriminelle dargestellt. In von hohen Kriminalitätsraten betroffenen Ländern wie Brasilien glauben viele an das Sprichwort „Nur ein toter Gangster ist ein guter Gangster.“ Ermittelt wird selten. Die Bevölkerung akzeptiert anfangs oft, wenn vermeintliche Kriminelle getötet werden, es schafft eine Illusion der Sicherheit – und die staatliche Gewalt wird legitimiert. Erst wenn sich die Erkenntnis langsam durchsetzt, dass jeder ins Visier der Sicherheitskräfte geraten kann, auch ganz normale Bürger ins Kreuzfeuer geraten oder verschwinden, die Gewalt durch Sicherheitskräfte zum Alltag wird – wie etwa in Mexiko –, fängt langsam ein Umdenken an.

Nur die Drogenkartelle und Gangs zu bekämpfen löst das Problem nicht. In Bogotá prangert Marlboro-inspirierte Streetart "korrupte Politiker" als Gefahr an – die im Land wie Krebs wuchert.

Wie erfolgreich war dieser Krieg? Wie kann man glauben, ein gesellschaftliches Phänomen mit Waffen zu bekämpfen?

Julia Jaroschewski: Der bewaffnete Kampf gegen Gangs und Kartelle greift zu kurz, weil sie nur ein Teil des Problems sind. Drogenkartelle bezahlen korrupte Sicherheitskräfte oder Politiker, um ungestört ihren Geschäften nachgehen zu können. Aber in Ländern wie Mexiko oder Brasilien haben sich die Gangs und Kartelle professionalisiert und hochgerüstet. Sie fordern den Staat mittlerweile heraus oder versuchen sogar, eigene Kandidaten in die Politik einzuschleusen. Sie verfügen über Sturmgewehre, Granatwerfer, teils Kriegswaffen. Kriminelle werden zum Teil von Sicherheitskräften trainiert oder haben sogar Ex-Sicherheitskräfte in den eigenen Reihen. Die scheinbar logische Antwort des Staates auf die zu mächtig gewordene Parallelgewalt: Gegengewalt. Es wird also eine Art Wettrüsten in Gang gesetzt – ohne, dass die eigentlichen Grundprobleme angegangen werden. Das Ergebnis: unzählige Todesopfer auf beiden Seiten.

Sonja Peteranderl: Deklarierte Siege sind oft nur Scheinsiege. Immer wieder werden Statistiken von Razzien gefeiert, Säcke voller Drogen gehen auf PR-Bildern in Flammen auf, oder ein Drogenboss wird in Handschellen präsentiert – aber das ist eine Farce. Die Netzwerke werden selten aufgedeckt, und die Mehrheit der Drogen gelangt an den Zielort, auch durch Bestechung von Grenzbeamten, Sicherheitsbehörden, Justiz. Wird ein Drogenboss gefasst, rückt der nächste nach. Die sogenannte „Kingpin“-Strategie in Mexiko ist etwa gescheitert: Wie im Fall von Chapo Guzmán, dem Sinaloa-Drogenboss, der derzeit in den USA vor Gericht steht, folgt auf die Festnahme von hochrangigen Chefs keine Befriedung, sondern die Zerschlagung von Kartellen führt zu mehr Gewalt. Zersplitterte Organisationen kämpfen um Macht und Drogenverkauftsterritorien, auch Straßengangs geraten außer Kontrolle. Andererseits ist auch vermeintliche Ruhe nur ein Zeichen dafür, dass das Organisierte Verbrechen eine Region im Griff hat oder ein Pakt zwischen Gangs und Kartellen und Sicherheitskräften besteht. Das eigentliche Problem bleibt unsichtbar.

„Deklarierte Siege sind oft nur Scheinsiege. Immer wieder werden Statistiken von Razzien gefeiert, Säcke voller Drogen gehen auf PR-Bildern in Flammen auf, oder ein Drogenboss wird in Handschellen präsentiert – aber das ist eine Farce.“

Gibt es überhaupt positive Aspekte, die man dem ganzen Unterfangen abgewinnen kann?

Julia Jaroschewski: Dass der Staat kriminellen Organisationen nicht die Macht über ganze Gebiete überlassen will, ist nachvollziehbar. Auch die Grundidee, wie in Brasilien die Favelas erst militärisch zu besetzen und dann aber eine Polizei der Nähe, die UPP, innerhalb der Favelas zu stationieren, war nicht verkehrt – denn gleichzeitig sollten benachteiligte Viertel mit sozialen Investitionen aufgewertet werden. Größere Stadtviertel sollten eine Polizeipräsenz haben, Verbrechen ermittelt, Täter bestraft werden – auch in ärmeren Gegenden. Allerdings ist die brasilianische UPP-Strategie gescheitert: Auch die Polizisten, die eine neue Nähe zu den Bürgern verkörpern sollten, haben Menschen gefoltert, Bürger und sogar Kinder sind ins Kreuzfeuer bei Schießereien geraten. Das Misstrauen ist groß.

Sonja Peteranderl: Brasilien befindet sich in einer wirtschaftlichen und politischen Krise, nach den Mega-Events Fußball-WM und Olympia wurden die Polizisten nach und nach abgezogen, der soziale Teil der Polizeistrategie wurde völlig gekappt. Und die Gangs breiten sich wieder aus. Was die Favelas dringend brauchen: Investitionen, Chancen für Jugendliche, Prävention und Aussteigerprogramme – es gibt zwar schon viele Initiativen von Bürgern, die etwas verändern wollen, aber es ist noch zu wenig.

Sonja Peteranderl

Julia Jaroschewski

In Ländern wie Kolumbien bestimmt das Thema Drogen viele Alltagsbereiche. Nicht nur weil dort viel Kokain produziert wird, viele Menschen damit ihren Lebensunterhalt verdienen und die Drogenkartelle über viel Macht verfügen. Auch hier gibt es zwischen Kartellen und Gangs ständig Konflikte. Stehen diese – ich nenne sie mal – Drogen-Bürgerkriege im Verhältnis zum amerikanischen „War on Drugs“? Wenn ja, wie?

Julia Jaroschewski: Die amerikanische Anti-Drogen-Behörde DEA hat für viele Länder die Strategie für den Drogenkrieg vorgegeben. Die USA fördern und finanzieren in vielen Ländern den militärisch geprägten „Krieg gegen die Drogen“, Milliarden fließen in repressive Strategien und die Militarisierung. Gleichzeitig dehnen die USA ihren militärischen Einfluss in diesen Ländern aus, mit offiziellen Militärbasen, aber auch verdeckten Einheiten. Damit wird auch die politische Einflussnahme ausgebaut.

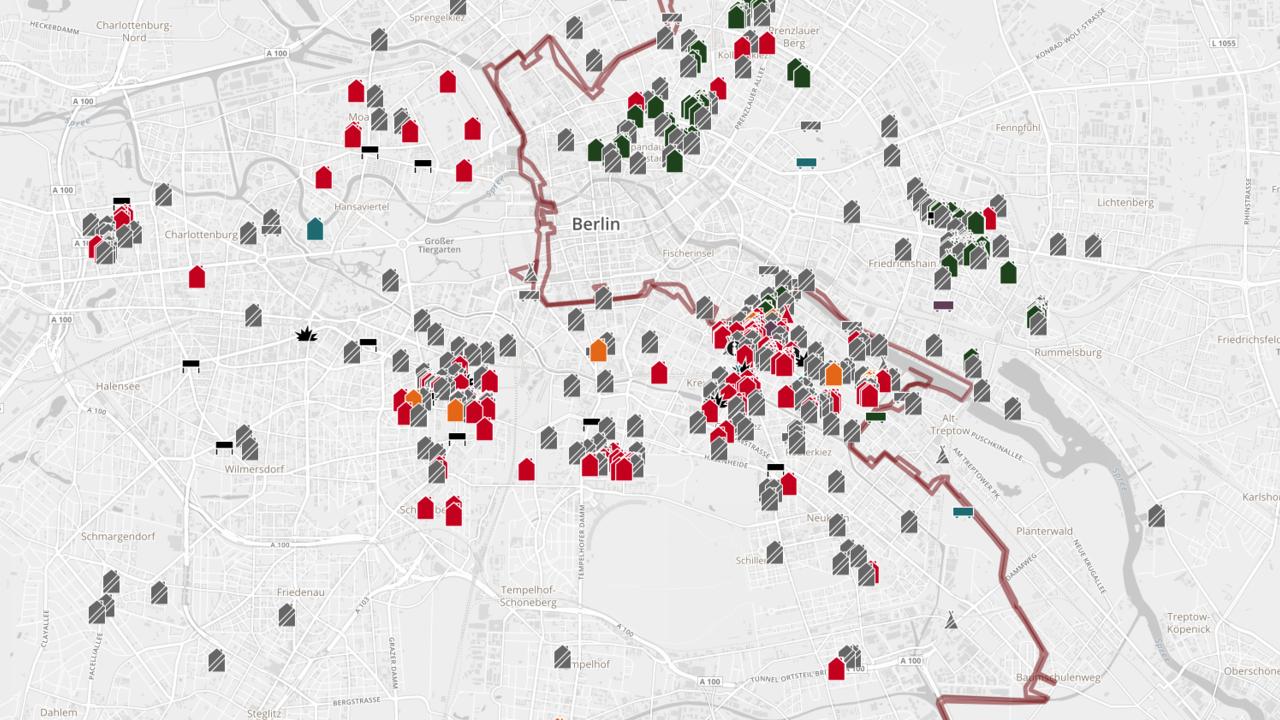

Sonja Peteranderl: Die USA haben aber auch ihren eigenen, internen Drogenkrieg, mit Schießereien zwischen Gangs und Polizei. Ganze Viertel werden von Gangs kontrolliert und die Opiumkrise, bei der Zehntausende gestorben sind, hat gezeigt, dass Drogensucht nicht nur ein Problem der armen, schwarzen Bevölkerung ist. Auch in Deutschland gibt es Organisierte Kriminalität wie Rockergangs oder kriminelle arabische Clans. Sie setzen ebenfalls Waffen ein, teilweise finden auch Racheaktionen und Hinrichtungen auf offener Straße statt, wie vor Kurzem am Tempelhofer Feld in Berlin. Die Sicherheitsbehörden sind in vielen Fällen überfordert, aber es ist noch eine andere Dimension als in den USA oder Lateinamerika. Schwache Staatlichkeit, korrupte Sicherheitsbehörden und vielleicht noch eine wirtschaftliche und politische Krise sind der ideale Nährboden für Organisierte Kriminalität.

Im Kreuzfeuer: Armensiedlungen wie die Comuna 13 in Medellín leiden besonders unter dem Drogenkrieg – die Drogen werden allerdings quer durch alle Gesellschaftsschichten konsumiert.

Mittlerweile gibt es in Kolumbien selbst auch immer mehr Drogenkonsumenten. Wie würdet ihr das allgemeine „Setting“ beschreiben? Ist der Umgang mit dem bei uns vergleichbar?

Sonja Peteranderl: Drogen sind in Kolumbien überall verfügbar und wahnsinnig günstig, ein Gramm Kokain kostet nur wenige Euro – im Gegensatz zu Deutschland. Jeder kann sich alltäglich Drogen leisten, die hier eher als Luxusdrogen oder Partydrogen gelten, und Kids fangen sehr früh an, auch härteren Stoff zu probieren.

Julia Jaroschewski: Ein neueres Phänomen in Kolumbien ist Heroin, das sich auch bei Jugendlichen zunehmend verbreitet. Viele Krankenhäuser, aber auch die Polizisten kennen sich noch nicht mit Heroin aus, und wissen nicht, was man etwa bei einer Überdosis macht. Was extrem gefährlich ist.

Gerade die „dubiose“ Unterwelt der weltweiten Drogenindustrie wird in der Popkultur immer wieder als großer Mythos dargestellt. Ob „Narcos“, „Scarface“ oder Bands, die sich „War on Drugs“ nennen. Drogenbarone können hier auch Helden sein. Wie verklärt ist das alles, beziehungsweise wie erklärt ihr euch das Phänomen?

Julia Jaroschewski: Anti-Helden haben Menschen schon immer fasziniert – ebenso wie Macht. Mit Serien wie „Narcos“ wird die abenteuerliche Seite bestärkt, gezeigt, wie Underdogs gegen den Staat kämpfen, gegen korrupte Polizei. Oft wird dabei unterschwellig vermittelt, dass man als Krimineller eigentlich das moralisch Richtige mache. Das findet man in der Musik, im Rap, in der Literatur oder Filmen ja schon immer, dennoch scheinen diese langen Serien mit prominenten und beliebten Schauspielern als eine kontinuierliche Rechtfertigung und Bestätigung, sich der düsteren kriminellen Seite anzuschließen.

Sonja Peteranderl: Im Westen beruht die Glorifizierung oft auf Naivität und Unwissen, was der Drogenkrieg tatsächlich für die Gesellschaft bedeutet. Für Jugendliche aus ärmeren Vierteln sind Drogenbosse tatsächlich konkrete Vorbilder, die vermeintlich alles haben: Frauen, Macht, Waffen, Geld. El Chapo ist zum Beispiel der klassische Aufsteiger, der es vom Bauern zu einem der mächtigsten Drogenbosse geschafft hat. Die meisten werden aber eher als „carne de cañón“, „Kanonenfutter“ verheizt. Viele merken erst, wenn es zu spät ist, wie hoch der Preis für die kriminelle Karriere ist.

„Für Jugendliche aus ärmeren Vierteln sind Drogenbosse tatsächlich konkrete Vorbilder, die vermeintlich alles haben: Frauen, Macht, Waffen, Geld.“

Der Kontext der globalen Verstrickungen in dem Geschäft ist für Außenstehende nahezu undurchschaubar. Was habt ihr während eurer langjährigen Recherchezeit gelernt, was nicht den üblichen Klischees entspricht?

Sonja Peteranderl: Drogengangster entsprechen nicht unbedingt dem Klischee von dem jungen Wilden mit dem Sturmgewehr in der Hand. Sie sind zum Teil Geschäftsmänner, die genau wissen, wie sie ihr Business führen – Gewalt ist nur ein Druckmittel, wenn andere Strategien versagen. Ihre Kinder studieren Jura oder Betriebswirtschaft, das Geld wird über internationale Banken gewaschen.

Julia Jaroschewski: Es geht nicht unbedingt um Klischees, sondern um die Tragweite: Drogen und Kriminalität betreffen nicht nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Wenn ich in ein Land reise, das ich nicht kenne, dann schaue ich mir die Strukturen der Polizei, der Politik an. Und versuche herauszufinden, welche kriminellen Netzwerke dort zusammenarbeiten, denn Drogenbanden und Kriminelle finden sich in allen Gruppen und werden immer von offiziellen Strukturen, Sicherheitskräften, privaten Unternehmern oder der Justiz gestützt. Die Grenzen verschwimmen sehr stark.

Kreislauf der Gewalt: Zwischen Sicherheitskräften und Kriminellen findet ein ewiges Wettrüsten statt – doch solange die sozialen Wurzeln des Problems nicht angegangen werden, kann der Krieg gegen die Drogen nicht gewonnen werden.

Selbst in Kolumbien, dem Land des Kokains, ist die Qualität von auf der Straße gekauftem Stoff oft schlecht. Organisationen wie Acción Técnica Social testen etwa Drogen und versuchen Nutzer aufzuklären – als Alternative zum repressiven Drogenkrieg.

Was sind eurer Ansicht nach Lösungswege? In Uruguay wurden Drogen entkriminalisiert. Auf der anderen Seite bekommen konservative Hardliner in Kolumbien und Brasilien immer mehr Zuspruch, die eine radikale Auseinandersetzung fordern.

Julia Jaroschewski: Weltweit werden neue Ansätze diskutiert, die Drogenkonsum als Gesundheitsproblem betrachten, eher auf Reintegration von Kriminellen setzen und auch versuchen, soziale Probleme anzugehen, wie durch Koka-Ersatzprogramme in Kolumbien, bei denen Koka-Bauern finanziell dabei unterstützt werden, neue Produkte anzubauen. Auch einige Ex-Präsidenten lateinamerikanischer Länder sind zu Botschaftern für neue Lösungen geworden. In vielen Fällen geht das Geld aber schnell aus, oder die Projekte sind nicht nachhaltig genug. Oder es geht einen Schritt vor und wieder einen zurück: In Kolumbien gab es eine kleine Drogen-Dosis, die Konsumenten mit sich tragen konnten, ohne verhaftet zu werden – mit dem neuen Präsidenten Duque werden jetzt auch Kleinstmengen kriminalisiert. Kriminalisierung von Konsumenten und auch Kleindealern führt aber zu nichts. Die Gefängnisse sind ohnehin schon überfüllt. Weiche Drogen wie Marihuana werden in immer mehr Ländern reguliert – da muss man sehen, wie die Erkenntnisse sind. Eine Allzweckwaffe gegen Drogenkartelle ist die Legalisierung und Regulierung aber nicht: Kriminelle Organisationen verdienen mit daran oder sie suchen sich neue, lukrativere Märkte.

Sonja Peteranderl: Der Drogenhandel ist stark durch soziale Probleme geprägt. Um Organisierte Kriminalität an sich zu bekämpfen, sind noch ganz andere, strukturelle Maßnahmen notwendig: die Korruption von Polizei, Justiz oder Politik muss etwa massiv bekämpft, Geldwäsche verhindert werden – weil viele Akteure den Drogenhandel erleichtern und daran gut verdienen. Ein Markt wird immer auch durch die Nachfrage bestimmt, und die Nachfrage aus Europa und Nordamerika nach Drogen wie Kokain ist konstant. Warnungen vor Gesundheitsrisiken haben Drogennutzer wahrscheinlich noch nie davon abgehalten, zu konsumieren – ebenso wenig das moralische Argument, dass Blut an den Drogen klebt. Die einzige Chance ist wahrscheinlich, einen Raum für Diskurs offen zu halten, Drogenkonsum zu enttabuisieren. Drugchecking-Projekte testen etwa Drogen für die User, versuchen sie aber auch, über Risiken aufzuklären.

Wie geht es mit eurem Projekt weiter?

Julia Jaroschewski: Wir recherchieren kontinuierlich zu Drogen, Waffen, und Organisierter Kriminalität. Ich habe gerade in Chicago zu Gangs, Jugendgewalt und Schusswaffengewalt recherchiert – allein im August wurden fast 500 Menschen bei Schießereien getötet. Da wir immer wieder in andere Länder reisen, bietet es sich an, die jeweilige Situation mit unseren bisherigen Erfahrungen zu vergleichen.

Sonja Peteranderl: In Zukunft wollen wir noch stärker internationale Recherche-Allianzen bilden – und auch Lösungswege vermitteln. Denn viele Länder stehen vor ähnlichen Problemen, der Austausch ist aber noch zu gering.

Am 3. Dezember findet ein Event in Berlin-Mitte statt, bei dem beide Journalistinnen über ihre Recherchen im Rahmen des Bosch Alumni Network berichten.