„Die Armut wird von Jahr zu Jahr größer“Immer mehr Menschen leben und überwintern auf der Straße

16.11.2017 • Gesellschaft – Text: Monika Herrmann, Fotos: Thaddeus Herrmann

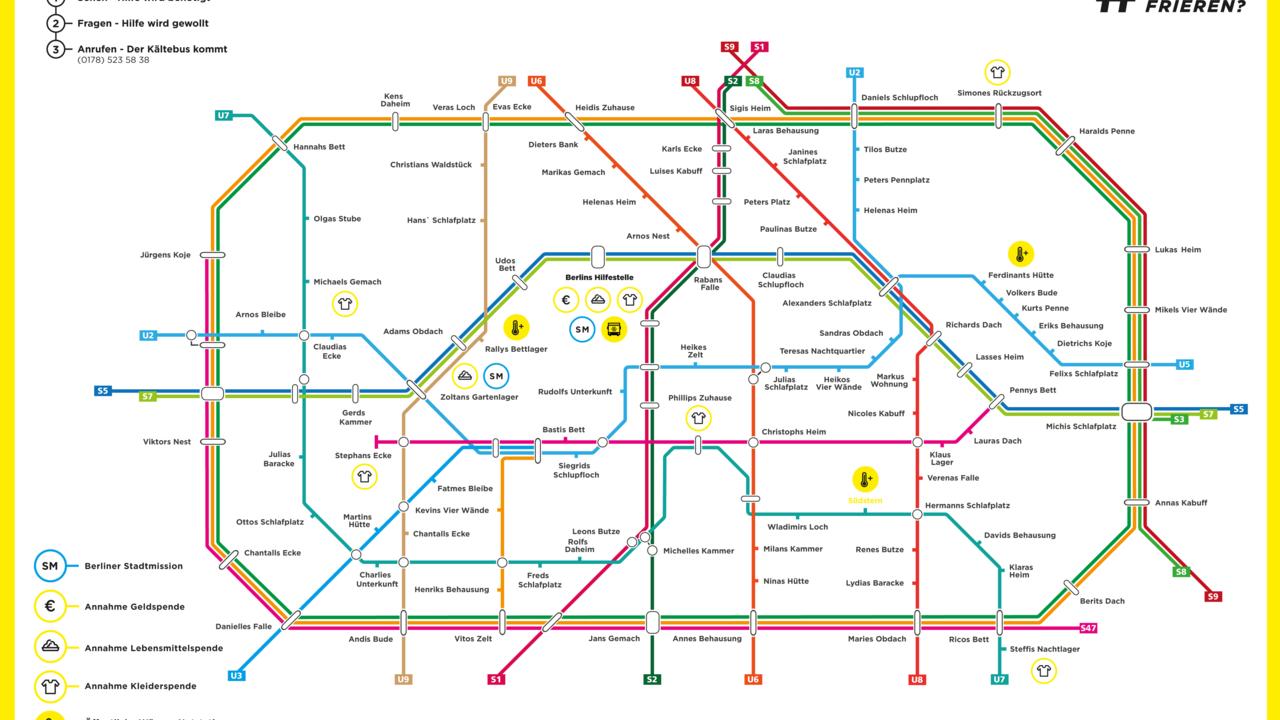

Der nächste Winter kommt bestimmt. Eigentlich lässt sich damit doch kalkulieren. Zum Beispiel, dass obdachlose Menschen nun wieder besonders dringend eine warme Bleibe brauchen, weil ihnen sonst Krankheit oder gar der Kältetod droht. Die Realität sieht aber anders aus – bitterkalt. Denn es werden immer mehr Menschen, die winters eben keine Unterkunft finden. Viele der Obdachlosen schlafen auch jetzt in U-Bahnhöfen oder in Parks, denn die Notquartiere, die von der sogenannten Berliner Kältehilfe angeboten werden, belaufen sich derzeit auf nur rund 720 Plätze. 900 sollen es bis Dezember sein, lässt die Kältehilfe wissen, 1.000 sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Doch selbst das ist viel zu wenig, denn in Berlin sind zurzeit 4.000 bis 8.000 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen – auf diese Schätzung einigte man sich kürzlich bei einem „Zahlengipfel“ anhand verschiedener Zahlenwerke. Monika Herrmann hat mit Obdachlosen gesprochen. Sie berichtet von physischer und sozialer Kälte – und wie es trotzdem weitergeht für die betroffenen Menschen, irgendwie.

In Berlin ist es kalt. Der Winter naht. Doch im „Warmen Otto“, einer Tagesstätte für wohnungslose Menschen im Berliner Stadtteil Moabit, sind die Heizungen nur lauwarm. In der ehemaligen Kneipe sitzen rund 50 Männer und Frauen an Tischen, junge und ältere. Manche dösen, manche trinken Kaffee, andere schlürfen heiße Suppe. Große und kleine Plastiktaschen und Rucksäcke liegen auf dem Fußboden. Harald spielt an seinem Handy. Der 59 Jahre alte, große und kräftige Mann, der eigentlich anders heißt, ist hier Stammgast. Er kennt den Treffpunkt seit 30 Jahren. „Ich war immer wieder ohne Wohnung, hab viele Jahre auf der Straße gelebt. Also ich weiß, was es bedeutet, ganz unten zu sein“. Harald erzählt von seinen kurzfristigen Jobs, die immer wieder endeten, „wegen Alkohol“. Er ist überzeugt: „Wer lange auf der Straße lebt, gewöhnt sich daran. Das normale Leben gelingt nicht mehr. Aber ich konnte immer wieder hier herkommen und der Sozialarbeiter hat sich meine Probleme angehört“.

Der Sozialarbeiter heißt Karsten Krull und leitet seit vielen Jahren den „Warmen Otto“. Krull hat hier sein Büro. Ein Rechner, viele Akten. Durch eine Glaswand überblickt er von seinem Schreibtisch aus das Geschehen in der Gaststube. „Wir machen seit über 30 Jahren die gleiche Arbeit, aber die Armut wird von Jahr zu Jahr größer. Immer mehr Menschen leben auf der Straße“, stellt er lakonisch fest und erzählt, dass jetzt vor allem Menschen aus Osteuropa in Berlin andocken und hoffen, hier Arbeit zu bekommen. „Klappt natürlich nicht und irgendwann landen die Leute auf der Straße, weil sie kein Anrecht auf finanzielle Hilfen haben“. Im „Warmen Otto“ und in anderen sozialen Einrichtungen bekommen sie Essen und Trinken, neue Klamotten und treffen dort Landsleute, mit denen sie sich austauschen. Fast alle sind von Schleppern für viel Geld nach Berlin gefahren worden mit dem Versprechen, hier arbeiten zu können. Zurück wolle keiner, erzählt Krull. Er höre von Rumänen, die sagen, das Leben auf der Straße in Berlin sei allemal besser als das in ihrer Heimat: „Die meisten haben sich abgefunden, sie akzeptieren dieses armselige Dasein, wie es eben ist“. Er und seine Kollegen fühlen sich oft nur noch als Verwalter des Elends.

Trotz Omnipräsenz: Armut sichtbar zu machen ist nicht einfach

Armut ist in Deutschland längst keine Randerscheinung mehr, sondern ein massenhaftes Phänomen mitten in unserer reichen Gesellschaft. Nach neuesten Erhebungen ist jeder sechste Bundesbürger von Armut und damit von Ausgrenzung betroffen – es (be)trifft junge und alte Menschen, alleinerziehende Mütter, freiberuflich Arbeitende, Handwerker. Kürzlich fand in Berlin der Armutskongress mit 500 Teilnehmern statt. Ihn nutzten soziale Organisationen, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände, um die Politiker einmal mehr aufzufordern, endlich für gerechte Strukturen zu sorgen. Barbara Eschen ist Sprecherin dieser Konferenz. Sie kritisiert, dass Ideen, Wünsche und Vorstellungen armer Menschen gar nicht wahrgenommen, geschweige denn anerkannt würden. Die Mitglieder der Armutskonferenz wollen daher die Armut sichtbar machen, Betroffenen eine Stimme geben.

Einfach ist das nicht. Denn Arme werden im politischen Diskurs als abschreckendes Beispiel dargestellt. Sie gelten als die, die es nicht geschafft haben und es auch nicht wollen. Ihre Ausgrenzung gehört zu ihrem Alltag. „Wir werden halt einfach mitgeschleppt“, sagt Bernd im „Warmen Otto“. Zur Zeit ist er arbeitslos, hat Schulden und fürchtet jetzt, aus seiner Wohnung geworfen zu werden. „Okay, dann muss ich eben raus auf die Straße und betteln“, sagt der 40-Jährige relativ gelassen. Oder er wird sich in die Schlange der Ausgabestellen der Tafeln stellen. Viele Menschen nehmen dort Lebensmittelspenden entgegen, die helfen, über die Runden zu kommen. Viele schämen sich ihrer Armut. Eine junge Frau erzählt, dass sie lange gebraucht habe, um hier um Lebensmittel zu bitten. „Aber jetzt komme ich einmal in der Woche her und lade meine Taschen voll. Eine große Hilfe“, sagt sie.

Christoph Butterwegge ist Politikwissenschaftler und Autor von Büchern, in denen er den Umgang der Gesellschaft mit den Armen, Abgehängten und Obdachlosen immer wieder kritisiert. Eigentlich müsse sich die Gesellschaft mitfühlend, also solidarisch mit den Armen verhalten, meint Butterwegge. Doch er weiß: „Die Reichen und Bessergestellten zeigen keine oder nur wenig Empathie für die Abgehängten. Stattdessen reagieren sie mit Vorurteilen und Diskriminierungen“. Die Gäste im „Warmen Otto“ können viele Geschichten erzählen, in denen sie zu hören bekommen, selbst schuldig am Elend zu sein. Butterwege widerspricht dem. Niemand, der arm ist, sei wirklich schuld daran.

Aber seine Botschaft verstehen wahrscheinlich nur Menschen wie Harald und seine Kumpel. Die Suppe, die sie im „Warmen Otto“ essen, stammt aus der Kiez-Küche, einer Einrichtung in Berlin-Moabit, in der Arme für Arme kochen und die ihnen das Leben dadurch ein bisschen leichter macht. Langzeitarbeitlose Männer und Frauen stehen jeden Tag in der großen Küche und verwerten gespendete Nahrungsmittel vom Großmarkt zu einem Menü. Sie wurden vom Jobcenter ihierher vermittelt, in einer sogenannten Maßnahme arbeiten sie hier für 1,50 Euro pro Stunde. Die Maßnahme können sie nicht ablehnen, ohne sanktioniert zu werden: Wer nicht in der Küche arbeiten will, bekommt einfach weniger vom Hartz IV-Satz. Wer nicht lange stehen kann, arbeitet eben nur drei statt acht Stunden. Das bedeutet: 4,50 Euro Verdienst am Tag.

Der Graben zwischen arm und reich wird immer tiefer und: Die absolute Armut wird immer größer.

„Entwürdigend ist das“, sagt der alte Herr, der fast täglich in der Kiezküche isst. In dem kleinen bescheidenen Restaurant gleich neben der Küche erzählt der Rentner, er habe sein ganzes Leben Zeitungen ausgetragen. Jetzt bekäme er Grundsicherung. Das ist eine Art Rente auf Hartz IV-Niveau, also rund 400 Euro. Für sein Essen in der Kiezküche zahlt er zwei Euro im Monat. „Aber das gilt nur für Arme“, lacht er. Nur wer wirklich arm ist, darf hier essen – ein Restaurant als Ghetto für die Ausgegrenzten. Auch die Kleiderkammern, Suppenküchen, mobilen Arztpraxen der Caritas und jetzt die angebotenen Schlafplätze für Obdachlose im Winter sind solche politisch gewollten Ghettos. Sie signalisieren: Niemand muss erfrieren und verhungern, denn es gibt ja so viele Hilfen. Was sogar stimmt, weil in den letzten Jahren eine regelrechte Wohlfahrtsindustrie entstanden ist. Doch der Graben zwischen arm und reich wird trotzdem immer tiefer und: Die absolute Armut wird immer größer. Man sieht sie zunehmend an den Orten, an denen Menschen betteln, Straßenzeitungen verkaufen, trinken oder wie hier um heiße Suppe bitten.

Die Obdachlosen im Tiergarten wurden regelrecht vertrieben

Man sieht sie auch im Berliner Tiergarten. Hier hatten in den vergangenen Monaten rund 40 obdachlose Männer in Zelten gelebt. Gestört haben sie überhaupt nicht. Aber viele Anwohner fühlten sich gestört und forderten die Räumung des Zeltlagers. „Die Penner müssen hier weg“, skandierten sie, der zuständige Bürgermeister Stephan von Dassel reagierte prompt. Mit Hilfe von Polizei und Ordnungsamt wurde das Zeltlager geräumt, die obdachlosen Bewohner wurden regelrecht vertrieben. Einige von ihnen sind inzwischen wieder da: Sie sitzen im U-Bahnhof, schlafen auf auseinander genommenen Pappkartons und gehen tagsüber in den „Warmen Otto“.

Boris nicht. Der 56-jährige Pole lebt seit zehn Jahren in Berlin. Er ist schwerkrank, sitzt im Rollstuhl. „Der Alkohol hat mich kaputt gemacht“, sagt er. Von Wärmestuben und Übernachtungseinrichtungen hält er gar nichts, dort werde geklaut und gesoffen. Er ist wütend auf deutsche Politiker. „Die tun gar nichts für uns, die lassen uns verrecken“. Doch zurück in seine Heimat Zielona Gora will er auch nicht. „Hier hab ich Kumpels, die mir helfen, in Polen werde ich wahrscheinlich sterben“. Maurus aus Lettland ist auch ein ehemaliger Zeltbewohner. Er kam vor drei Jahren ganz legal nach Berlin. Der gelernte Fliesenleger hat auch ein paar Wochen hier gearbeitet. Jetzt bettelt er im Einkaufszentrum, nahe der U-Bahn. „Geld für meine Arbeit habe ich nie bekommen“, erzählt er.

In der Berliner Bahnhofsmission schneidet Franziska Dinter jeden Mittwoch Menschen wie Maurus, Boris, Harald oder Bernd die Haare. Kostenlos. Die Friseurin macht das ehrenamtlich, weil Menschen, die ganz unten sind, auch ein Recht auf ein gepflegtes Aussehen haben, wie sie sagt. Ihr kleiner Salon ist immer gut gefüllt. Es hat sich nämlich in der Szene herum gesprochen, dass Franziska nicht nur die Haare schneidet, sondern auch zuhört, wenn die Männer und Frauen von ihren Sorgen und Problemen erzählen.

Es muss sich was ändern, und zwar sofort. Die Armutskonferenz stellt deshalb konkrete Forderungen an die Politik und ruft zur Umkehr auf: Dringend nötig seien eine gerechte Steuerpolitik, gute Arbeit statt prekäre Beschäftigungsverhältnisse und soziale Leistungen, die zum Leben reichen. Auch bezahlbare Wohnungen statt Notquartiere werden gefordert. Im „Warmen Otto“ bleiben die Armen allerdings erst einmal skeptisch.

Das datenjournalistische Projekt „Obdachlos in Berlin“ der Volontäre der Evangelischen Journalistenschule versucht, die Zahl der Obdachlosen in der Hauptstadt genauer zu bestimmen, Gründe zu ermitteln und Hilfsbedarf zu konkretisieren. Mehr dazu hier.

Wer für die Wohnungslosentagesstätte „Warmer Otto“spenden möchte, die Bankdaten sind: IBAN: DE88 1002 0500 0003 1819 19, BIC: BFSWDE33BER, Bank für Sozialwirtschaft, Verwendungszweck: Warmer Otto