Pop im Netz: am Arsch?Für Musiker bleibt nach wie vor zu wenig über

18.2.2015 • Internet – Kommentar: Jan Jasper Kosok

Frische Zahlen aus Frankreich sprechen eine deutliche Sprache: Mit Streamingdiensten wird Geld verdient. Nur der Künstler selbst geht ziemlich leer aus. Wird sich das ändern? Unser Autor Jan Jasper Kosok ist pessimistisch und hofft doch auf bessere Zeiten. Ein Kommentar.

Unlängst wurde eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass in Frankreich ein Löwenanteil dessen, was Nutzer monatlich an Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer zahlen, direkt in die Taschen der Major Labels fließt. Demnach sackt die „Musikindustrie“ in etwa 46 Prozent der Umsätze direkt ein, 21 Prozent gehen an die Plattformen, die sich jedoch zumindest – wie im Fall Spotify – in Teilen im Besitz der Majors befinden. 17 Prozent streicht der Fiskus ein, weitere 10 Prozent wandern an die Autoren und Komponisten. Den Musikern selbst bleiben danach noch mickrige 7 Prozent. Obwohl diese Zahl niedrig erscheint, bewegt sie sich doch im Rahmen dessen, was Künstler schon in den letzten Jahren bei einem direkten Download auf Plattformen wie iTunes anteilig abgreifen konnten. Je nach Studie (und deren Auftraggeber) geht man hier von 4 bis 19 Prozent aus. Selbst die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten verspricht wenig Besserung. Beim – zugegeben umfangreicheren – Verkauf von Hardcopys gingen Künstler in der Regel mit gerade einmal 4 bis 12 Prozent nach Hause.

Mit den Umsätzen von CDs ist in Zukunft jedoch eh kein Blumentopf mehr zu gewinnen, glaubt man dem Atlantic. Der sieht allerdings auch auf Downloads keine rosigen Zeiten zukommen. Für beide Formate ging es im vergangenen Jahr im unteren zweistelligen Prozentbereich abwärts. Anders sieht es derweil beim Musik-Streaming aus. Mit einem satten Plus von 50 Prozent scheint sich der noch junge Markt zum Hoffnungsträger eines Industriezweigs zu entwickeln. Den Phönix gibt derweil eine betagte Dame namens Vinyl. Deren Umsatz schoss ebenfalls um knapp die Hälfte in die Höhe und macht unterdessen immerhin wieder 3,5 Prozent des gesamten Tonträgerverkaufs aus. Vinyl wird so auch wieder für die großen Player interessant.

Die Renaissance der Schallplatte und der Verfall digitaler Downloads umreißen das Phänomen eines Umdenkens. Die Einsicht, dass es sich nicht lohnt, digitale, körperlose Musik zu besitzen, scheint zum Konsumenten durchzudringen. Die geringe Wertschätzung spiegelte sich bereits jahrelang in illegalen Downloads wider. Des Weiteren wurden Live-Auftritte im Vergleich zum insgesamt doch darbenden Geschäft mit digitalen Hardcopys wirtschaftlich enorm aufgewertet, sodass die Faustregel für den Musikmarkt heute lautet: Für Sammler und Fans zählen Haptik und Erlebnis, für Otto Normalverbraucher zählt hauptsächlich Zugang.

##Die Hand im Mund

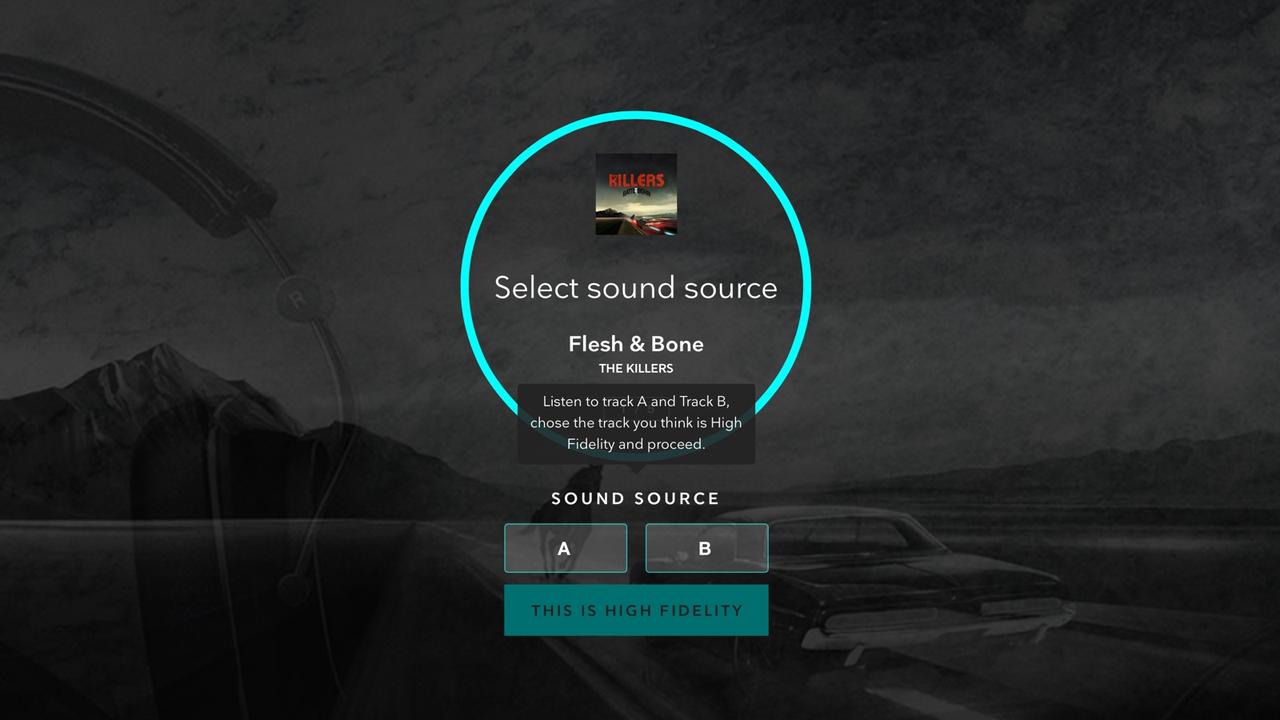

Auf Letzteres scheinen die Majors inzwischen gut vorbereitet. Vom neuen Trend profitieren – glaubt man den Zahlen – vor allem sie. Dank der traditionellen Marktmacht hat man sich in eine hervorragende Ausgangsposition manövriert. Wenig überraschend stellen sich dementsprechend die gefeatureten Künstler auf Spotify, Deezer & Co dar. Auch dass die Musikempfehlungsapp des alternativen Onlinemagazins „Pitchfork“ in der Bestenliste des Spotify-Appfinders noch einen Platz vor der Billboard Top Charts-App (6.) rangiert, ist wohl eher den Nachwehen der Early Adopters denn der vermeintlich Horizonte erweiternden Social-Hearing-Experience geschuldet. Abseitige, alternative Musik findet man auch hier nur auf den zweiten Klick.

Unterdessen bleibt dem Durchschnittsmusiker auch beim Streaming nicht viel mehr als die Hand im Mund. Neben rückläufigen CD-Verkäufen und Auftritten, deren Entlohnung im Zweifelsfall gerade ausreicht, um Reisekosten, Instrumente, Equipment, Schallplatten, Kost und Logis zu begleichen und sich ein Taschengeld zu gönnen, sorgt der Rücklauf aus Streaming-Plattformen ebenfalls nicht gerade für überbordenden Optimismus. Selbst eine durchaus renommierte Band wie Grizzly Bear verdient nach eigenen Angaben mit 10.000 Plays nur knapp zehn Dollar – die auf fünf Mitglieder aufgeteilt werden.

##Orchestrierter Mythos

Was bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten. Davon, dass diese nicht verloren geht, leben die Majors. Sie orchestrieren den Mythos vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird, immer und immer wieder. Brot und Spiele sind ein Evergreen. Die Industrie schenkt dem Markt Superstars, die den potenziellen Nachrückern als Wunschbild dienen für all das, was möglich ist, falls denn dieser Traum nur wahr würde. Das System Musikindustrie lebt von der Elitenbildung – und dem gutgläubigen Unterbau. Um diesen auf Kurs zu halten, schürt man Angst vor illegalen Downloads und Raubkopien, vor schrumpfenden Märkten mit sinkenden Erträgen, vor der Kostenloskultur und, ja, dem Internet selbst. Das vernebelt die Sicht aufs Wesentliche, auf die Frage, wer hier wem das Geld aus der Tasche zieht. Denn selbst wenn das Internet nicht nur positive Effekte hat, geht es denn Majors weitaus besser als man gemeinhin denkt. Doch während Musik-Märkte wieder zu wachsen beginnen, kommt bei den meisten Urhebern selbst nach wie vor wenig an. Sie sind die Leidtragenden der traditionellen Umverteilung von unten nach oben, die die Maschine „Musikindustrie” am Laufen hält. Was also ist die Arbeit des Künstlers im Vergleich zum Verwerter, dessen Aufgabe der Verkauf dieser Arbeit ist, wert? Die Realität sagt: nicht viel. Und sie lehrt uns, dass sich daran wenig ändert.

Der Artikel ist auch auf der Webseite der Wochenzeitung der Freitag erschienen.