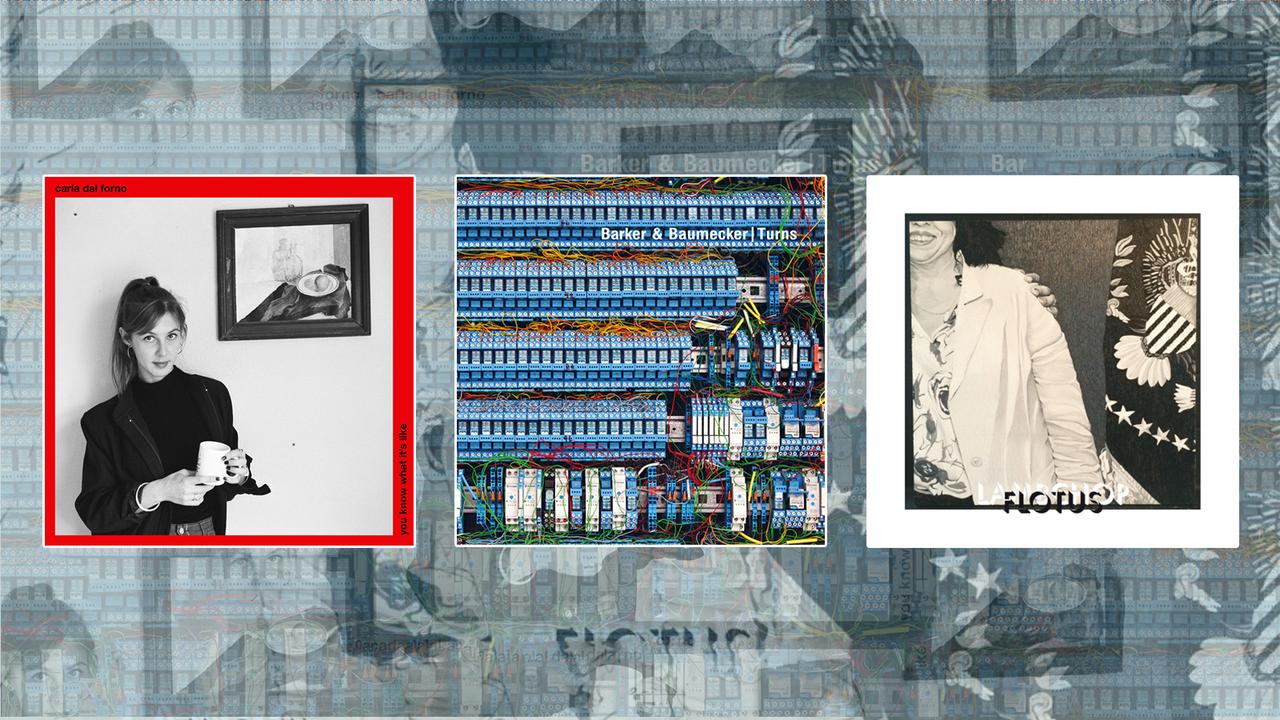

Der falsche EthnografInterview: Andrew Pekler über sein neues Album „Tristes Tropiques“

3.11.2016 • Sounds – Interview: Christian Blumberg

Andrew Peklers neues Album klingt nicht nur wie ein synthetischer Regenwald, es heißt auch noch „Tristes Tropiques“ – wie die berühmte Schrift von Claude Lévi-Strauss. Welcher unter diesem Titel jenen poetischen Reisebericht veröffentlichte, der strukturalistische Denkansätze weit über die Grenze wissenschaftlicher Disziplinen hinaus bekannt machte.

Während Lévi-Strauss aber in Brasilien unterwegs war, sind Peklers traurige Tropen nicht das Ergebnis einer tatsächlichen Reise, sondern Klang gewordene Exkursionen durch imaginäre Landschaften. Es plätschert und zwitschert in seinen Tracks, ganz vorsichtig gesellen sich Klangflächen und fragmentierte Melodien dazu. Peklers Arbeit wirkt wie eine post-exotistische Unternehmung: In einer Welt, in der Exotik zu einer zunehmend nostalgischen Kategorie wird, verlegt Pekler das Unbekannte in ästhetische Konstruktionen und umgeht damit auch die Fallstricke des Ethnozentrismus. Ein Gespräch über Ethnografie und Exotica, über Organisches und Synthetisches.

Dein Album heißt Tristes Tropiques, nach dem Buch von Claude Lévi-Strauss. Damit machst du gleich einen recht großen Rahmen an Referenzen auf, die man beim Hören gedanklich mitschleppt. Was war die Motivation für diese Bezüge auf Ethnologie im Allgemeinen und Lévi-Strauss im Speziellen?

Erstmal habe ich schon immer Exotica gehört, vor allem amerikanische aus den 50er- und 60er-Jahren. Musik, die Fantasievorstellungen über „exotische“ Länder und Lebensweisen kreiert hat. Später interessierte mich dann verstärkt auch ethnografische Musik, also dokumentarische Aufnahmen so genannter traditioneller Musik. Beides ist ein starker Einfluss. Einige meiner früheren Produktionen funktionierten eher wie Nachahmungen solcher Inspirationen: Ich habe versucht, etwas zu erzeugen, was diese Musik bei mir als Hörer evoziert hat. Allerdings ist mir die Ethnografie auch als wissenschaftliche Methode nicht ganz fremd, weil meine Frau Ethnologin ist. Entsprechend ist unser Bücherregal bestückt. Ich komme damit also zwangsläufig in Berührung, gehe das jedoch autodidaktisch an. Ich lese Lévi-Strauss' ethnografische Beschreibungen daher eher wie Literatur – im Fall von „Traurige Tropen“ liegt das ja auch nah, weil es sehr schön, sehr essayistisch geschrieben ist. Allein dieser Titel ist ja schon wunderschön.

„Meine Musik ist ganz eindeutig Konstruktion.“

Offensichtlich spielt die Ethnografie aber über den Titel hinaus eine Hauptrolle. Wo wären denn Ähnlichkeiten zwischen Ethnografie und deiner künstlerischen Praxis?

Um bei Lévi-Strauss zu bleiben: Ich habe mir – wenn auch unsystematisch – erlaubt, bestimmte Ideen aus seinem Buch zu übernehmen, um dann mit ihnen Musik und das Musikmachen zu denken. Etwa die Annahme, dass die Ethnografie nicht einfach etwas vorfindet, was sie dann empirisch beschreiben könnte, sondern dass Wissenschaftler bei der Beschreibung des „Fremden“ immer etwas konstruieren, was wiederum abhängig von ihrer Kultur und ihrem Vorwissen ist. Das ist der Bezug: Meine Musik mag zwar klanglich große Ähnlichkeiten mit dokumentarischen Aufnahmen haben, ist aber ganz eindeutig Konstruktion.

Du hast das Album eine Fake-Ethnografie genannt. Liegt der Unterschied zum Genre der Exotica darin, dass dein „Fremdes“ gänzlich irreal ist?

Ich würde behaupten, dass das auf große Teile der klassischen Exotica-Platten auch zutrifft. Stell dir einfach so eine alte Schallplatte vor, deren Cover zum Beispiel „Voodoo-Musik“ verspricht. Wenn man sie dann hört, merkt man, dass man es im Kern mit einer Bossa-Nova-Platte zu tun hat, die mit einer simplifizierten Harmonik arbeitet. Das Wort „Voodoo“ verweist also eigentlich auf nichts Reales, sondern transportiert die Vorstellungen der Musiker. Insofern ist mein Album in seiner Machart der Exotica gar nicht so unähnlich. Mit dem Unterschied, dass meine Musik eben nicht behauptet, etwas Bestimmtes zu sein.

Also sind deine traurigen Tropen eine Art spekulative Beschreibung?

Indem sie einen anderen Ort hervorbringen, ja.

Ich frage nach dem Spekulativen, weil es zu einem Buzzword in der Theorie geworden ist. Wenn ich das richtig sehe, hat man sich an die Spekulation erinnert und sie als Praxis des Erkenntnisgewinns einem angeblich in der Sackgasse steckenden, kritischen Denken entgegengestellt. Es wurde also gesagt: Die Kritik ist wichtig, es bringt uns aber nicht weiter, immer nur die Umstände unseres Erkenntnisgewinns zu beleuchten. Deswegen machen wir jetzt wieder Metaphysik, nur in einer neuen Form. In der Kunst kann man diese methodischen Pole aber vielleicht zusammenführen und mir scheint, dass dein Album das auch tut: Da gibt es den plakativen Bezug auf Lévi-Strauss, der ja als Patron eines kritischen Denkens herhalten kann, etwa weil er das Beschreiben des „Fremden“ durch die Ethnologie als ein Manifestieren dieses Fremdseins brandmarkte. Und dagegen stünde dann dieses spekulative Moment.

„Mich interessiert das Spannungsverhältnis zwischen Organischem und Synthetischem.“

Diesen Diskurs über das Spekulative habe ich am Rande verfolgt, aber es war nie mein Plan oder Anspruch, mich in solchen Diskussionen irgendwie zu verorten. Ich erkenne die Polarität: Zum einen gibt es auf meiner Platte diesen Versuch, eine plausibel erscheinende, musikalische Welt zu schaffen, was du jetzt Spekulation genannt hast. Und zum anderen ist da der Bezug auf Lévi-Strauss, dessen ethnografische Beschreibungen die eigene Rolle als Wissenschaftler kritisch mit einbezogen haben. Deshalb habe ich damit gerechnet, dass solche Fragen zu der Platte kommen werden. Aber mein Ansatz ist intuitiv: Wenn Themen dieser Diskussion in dieser Platte zu finden sind, dann vielleicht eher in der Art eines Samples. Schon der geliehene Titel ist ja so ein Sample und hat weniger einen streng methodischen Bezug. Das Spannungsverhältnis, das mich während der Produktion eigentlich gereizt hat, war dann auch ein anderes, nämlich das zwischen Organischem und Synthetischem.

Was bedeutet das?

Es ging um eine Umkehrung. Ich wollte das Organische synthetisch erzeugen und das Synthetische organisch. Eigentlich eine spielerische Idee. Was natürlich zu sein scheint – also das, was klingt wie von Hand gespielte Percussion, wie Wasserplätschern oder wie ein Vogel – ist von einem Modularsystem erzeugt. Was hingegen vorgibt, die Klangfläche eines Synthesizers zu sein, sind organische Field Recordings, die ich allerdings stark bearbeitet habe.

Was für Field Recordings waren das genau?

Ganz banale Aufnahmen. Zum Beispiel Dinge, die ich während eines Urlaubs in Thailand aufgenommen haben.

Oh, da wird es ja doch ein bisschen exotisch!

Tatsächlich war ich in Thailand zum ersten Mal in einem Urwald, da kann man ja auch Urlaub machen. Wir waren da in einer Art Baumhaus, das aber eigentlich eine normale Pension ist. Nur eben mit Zimmern in Bäumen. Das war also auch keine Forschungsreise durch den Dschungel.

Meine Dschungel-Assoziationen ergeben sich auch daraus, dass deine Musik relativ frei von Strukturen ist. Stattdessen franst sie lieber aus. Ich habe diese Strukturlosigkeit auch als augenzwinkerndes Zitieren so eines Joseph-Conrad-Moments gehört, der ja selbst ein Eigenleben als Klischee führt: Protagonist fährt durch den Dschungel, es ist immer heiß, er verliert das Zeitgefühl, alles wird traumartig, Delirium.

„Ich platziere mich und meine Musik am liebsten installativ.“

Das stimmt schon, die Stücke der Platte haben eigentlich keinen Anfang und auch kein Ende. Und natürlich gibt es auch keine Elemente wie Breaks oder Spannungsbögen. Was du als Ziellosigkeit beschreibst, ergibt sich aber auch aus dem Prozess: Die Stücke sind jeweils Ausschnitte aus sehr langen, improvisierten Passagen. Diese Ausschnitte habe ich erst nachträglich verbunden, weshalb man beim Hören der Platte vielleicht die Orientierung verliert und nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist. So versuche ich auch live zu spielen. Ich mag es nicht, Konzerte mit einer Dramaturgie auszustatten. Lieber platziere ich mich und meine Musik installativ. Ich versuche daher, klassische Bühnensituationen zu vermeiden und stelle mich stattdessen mitten in den Raum. Idealerweise spiele ich schon, wenn das Publikum reinkommt – die Leute können dann um mich herumstehen. Anstatt nur ein Gesicht zu sehen, können sie mir zugucken, was ich da eigentlich tue. Und sie müssen auch nicht durchgängig aufmerksam sein.

Andrew Pekler, Tristes Tropiques, ist auf Faitiche erschienen.

Und dann spielst du, bis das Publikum wieder nach Hause geht?

Oder bis die Leute vielleicht tanzen gehen wollen. Manchmal dauert das fünf Stunden, dann gibt es auch mal Passagen, in denen längere Zeit fast nichts passiert. So generiert sich dann aber etwas Prozesshaftes. Das interessiert mich einfach mehr als etwas Abgeschlossenes. Bei ethnografischen Aufnahmen nimmt man als Hörer ja auch erstmal an, dass es bei diesen traditionellen Musiken keinerlei Entwicklungen gäbe. Die finden aber statt. Deshalb sind ja die Tropen ja bei Lévi-Strauss auch traurig: Sobald er sie betritt, gibt es sie eigentlich schon nicht mehr, er findet – jedenfalls im Abgleich mit seinen Erwartungen – immer bloß bereits dezimierte Kulturen.

Und das Traurige an deinem Album?

Vielleicht, dass man die Klangwelten eben gar nicht betreten kann. Sie müssen Konstruktionen bleiben.