Eine rohe WundeFilmkritik: „Detroit“ von Kathryn Bigelow

23.11.2017 • Film – Text: Alexander Buchholz

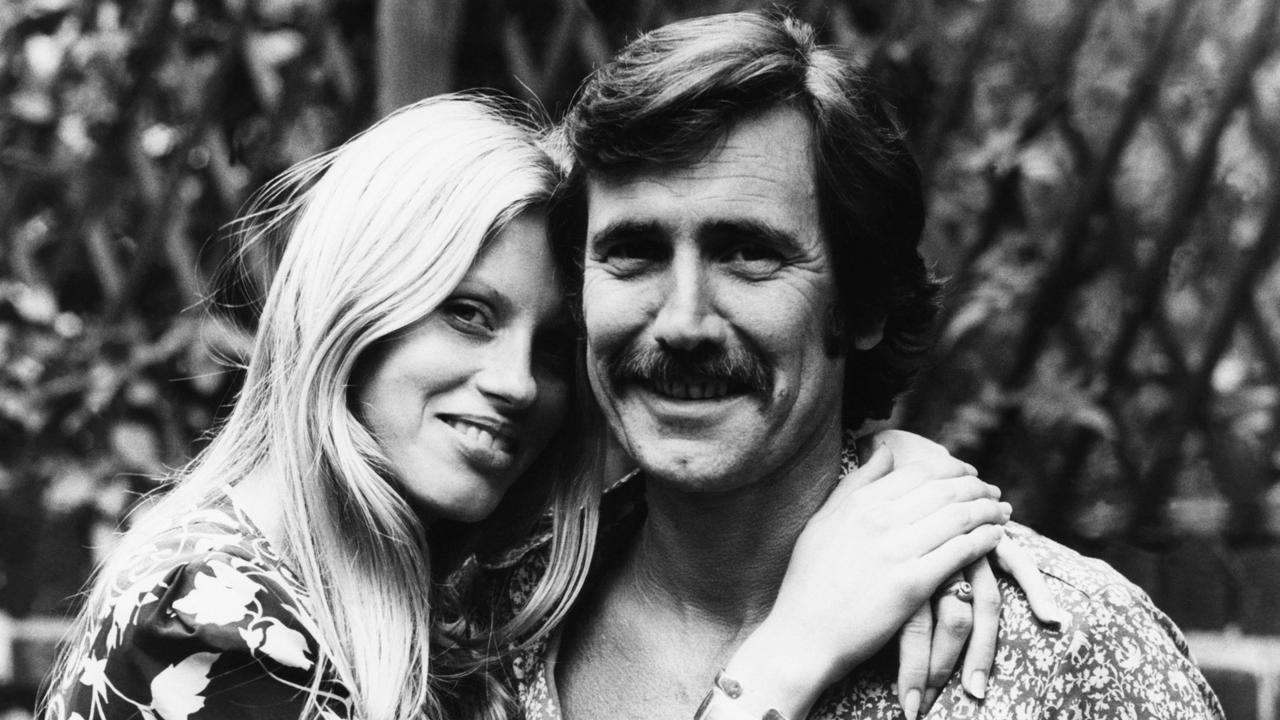

Alle Fotos: © Concorde Filmverleih

In ihrem neuen Film beschäftigt sich Kathryn Bigelow mit den fünftägigen Rassenunruhen in Detroit im Jahr 1967, bei denen insgesamt 43 Menschen starben und über tausend verletzt wurden. Sie erzählt die Geschichte der Riots rund um die Ereignisse im überwiegend von Schwarzen bewohnten „Algiers Motel“, in dem drei junge Menschen die Auseinandersetzungen nicht überleben. Alexander Buchholz hat sich den im positiven Sinne trostlosen und unversöhnlichen Film angeschaut.

Das titelgebende und Plot in Gang setzende Objekt der Begierde in Kathryn Bigelows Blue Steel (1989) ist eine verlorene Schusswaffe. Genauer genommen ist es die Dienstwaffe von Rookie-Cop Megan (Jamie Lee Curtis), mit der sie zuvor noch einen Ladendieb über den Haufen knallt und welche danach der Psychopath Eugene (Ron Silver) aufsammelt, um damit selbst auf die Jagd zu gehen. „Das Herumfliegen von Geschossen sagt zugleich auch etwas über die sozialen, kulturellen und psychologischen Verhältnisse der amerikanischen Menschen, und nicht nur der Helden, aus“, schreibt Karl Sierek in der seiner Analyse des Films, in welcher er ein Schlaglicht auf das „Prinzip der schroffen Polarisierung“ wirft, von der „das amerikanische Kino besessen“ sei.

In Detroit verschwindet ebenfalls eine Waffe. Allerdings nur eine falsche – keine, mit der man das „Einnisten von Kugeln in die Körper der Duellanten“ (wieder Sierek) bewerkstelligen könnte. Es ist nur eine Startpistole, wie sie in der Leichtathletik verwendet wird. Mit der „feuert“ Carl (Jason Mitchell) aus einen Motelzimmerfenster auf eine Gruppe Staatsdiener – aus „Scheiß“ und aus Übermut und aus Wut. Sie liefert den Startschuss für Ereignisse, die sich so oder so ähnlich zugetragen haben müssen, in einer überhitzen Sommernacht im Jahr 1967 im Algiers Motel in Detroit, Michigan, an deren Ende drei schwarze Jugendliche ihr Leben gelassen haben werden.

Dies ist lediglich einer von vielen Konflikten, die während der 12th Street riots Menschenleben forderten. Detroit streift auch die Ereignisse vor und nach den Riots, konzentriert sich aber vorwiegend auf die Szenen im Algiers. Der Zuschauer bekommt aus mehreren Perspektiven gezeigt, wie sich die Tragödie entfaltet: Da wären zum einen Fred (Jacob Latimore) und Larry (Algee Smith) von der Rhythm & Blues Band The Dramatics, die dank der verhängten Ausgangsperre – ausgelöst durch die Räumung einer illegalen Kneipe – ihren lang erwarteten Gig abblasen müssen und Unterschlupf im Algiers Motel finden. Dort treffen sie unter anderem auf Julie (Hannah Murray) und Karen (Kaitlyn Dever), zwei weiße Mädchen aus behütetem Hause und genau deswegen als Touristen an diesem größtenteils von Schwarzen frequentierten Ort. Die vier hängen schließlich ab im Zimmer von Carl, Lee (Peyton Alex Smith) und Aubrey (Nathan Davis, Jr.), wo das Unheil für sie seinen Lauf nimmt. In Sichtweite vom Motel schiebt Melvin Dismukes (John Boyega) seine Schicht als Wachmann für einen Supermarkt und beäugt kritisch die zunehmende Präsenz von Polizei- und Armeetruppen. Unter diesen ist auch der Polizist Krauss (Will Poulter). Obwohl ihm eine Mordanklage droht, nachdem er einem mutmaßlichen Plünderer in den Rücken geschossen hat, ist er auf Streife. Denn: Alle Männer werden da draußen gebraucht.

##„It’s a war zone out there. They’re destroying the city.“

Krauss und seine Kollegen Demens (Jack Reynor) und Flynn (Ben O'Toole) sind es, die die Razzia im Algiers nach den Schüssen, die nie gefallen sind, durchführen und den Ort schließlich in eine Bühne für eine Reihe grotesker, sadistischer und letztendlich mörderischer Übertretungen verwandeln, um eine Waffe zu finden, die nie existiert hat.

Ein Motiv, das sich durch den ganzen Film zieht, ist, wie sich die Figuren sehr bewusst auf ihre jeweiligen Auftritte vorbereiten: Dismukes, der sich genau überlegt, wie er den patrouillierenden Soldaten entgegentreten will, nämlich höchst respektvoll, vorsichtig, in Uniform und mit einer Einladung zu heißem Kaffee; The Dramatics, die lampenfiebrig auf ihren star-making turn warten, um dann vor leeren Rängen eben nicht aufzutreten; Carl, der mit der Startpistole rumfuchtelt und zusammen mit Lee für die anderen Motelgäste ein zynisches Stück Improtheater aufführt, um seine Sicht auf das Schweinebullensystem zum Ausdruck zu bringen. Und eben Krauss und die anderen Schweinebullen, die eine „theatralische Wiedergabe der Verbrechen“ (Foucault) inszenieren, um eine Schuld zu sühnen, die nur in ihrer verdrehten, aufgerüsteten Imagination stattgefunden hat. Irgendeine Schuld, egal welche. Zum Beispiel die der weißen Nutten, die sich den schwarzen Gangmitgliedern andienen. Können ja nur Nutten sein.

So sehr Bigelows Film anklagen will, hat er trotzdem etwas Sachliches und Analytisches. Er leistet es sich, einen Schritt zurück zu machen, um einen Blick auf die Strukturen zu erlauben, innerhalb derer die Akteure zu agieren gezwungen sind. Diese müssen sich genau überlegen, wie ihre Performances aussehen sollen, welche Räume sie besetzen können und welche sie räumen müssen. Ganz nebenbei macht Detroit klar, wie unbefangen und unvorsichtig sich die weißen, männlichen Figuren in dieser Erzählung bewegen können – wähnen sich Krauss und seine Kollegen doch vollständig im Recht und gefeit vor jeglicher Form der Sanktion. Ist man schwarz oder weiblich, kann man es sich hingegen nicht leisten, unvorsichtig und ohne Strategie zu handeln.

Detroit ist ein im positiven Sinne trostloser und unversöhnlicher Film – eine einzige rohe Wunde. Er zeigt, wie Faschisten, verliebt in ihre Kriegslogik, ihre Deutungshoheit behaupten, Bekenntnisse erzwingen und sich und alle anderen in ihre radikale Oppositionslogik festschreiben. Faschismus zweifelt ja nie, sondern weiß immer alles ganz genau, nichts hasst er mehr als komplexe Sachverhalte und Widersprüche.

Kathryn Bigelow wurde vorgeworfen, sie habe mit Zero Dark Thirty (2012) nahegelegt, Osama bin Laden sei dank Informationen, die durch Folter hervorgekommen seien, zur Strecke gebracht worden – eine Anschuldigung, vor der sie sich verwahrt. Die Folter, die sie in Detroit zeigt, fördert nichts zu Tage. Sie stellt stumpf Machtverhältnisse her zwischen Autoritäten und Kindern, denen die Flausen ausgetrieben gehören. Dass sich die Filmemacherin vollständig in den Dienst der Erzählung schwarzer Gewalterfahrung stellt, kann man vielleicht so verstehen, dass sie sich gegen Kritik immunisieren will – was allerdings offensichtlich nicht geklappt hat. Wer Detroit für einseitig hält, dem kann erwidert werden, dass die andere Seite vor 50 Jahren die Gelegenheit gehabt hat, ihre Version zu erzählen.

Ob in den Film tatsächlich journalistische Akribie einfloss, wie es uns suggeriert wird, wage ich nicht zu bewerten. Deprimierend glaubwürdig ist Detroit auf jeden Fall und ernstzunehmende Einwände gegen Bigelows Faktengenauigkeit sind mir bis jetzt nicht zu Ohren gekommen. Neben O.J.: Made in America ist Detroit jedenfalls die erhellendste Geschichtsstunde, die ich dieses Jahr zu sehen bekommen habe.

Detroit

USA 2017

Regie: Kathryn Bigelow

Drehbuch: Mark Boal

Darsteller: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell, Hannah Murray, Jack Reynor, Kaitlyn Dever, John Krasinski u.a.

Kamera: Barry Ackroyd

Schnitt: William Goldenberg, Harry Yoon

Musik: James Newton Howard

Laufzeit: 143 min

ab dem 23.11.2017 im Kino