Über das kollektive Versagen der Generation MillennialFilmkritik: „Fyre – The Greatest Party That Never Happened“

24.1.2019 • Film – Text: Ji-Hun Kim

Alle Bilder: Netflix

Alles fing mit einem gut produzierten Werbevideo mit Topmodels auf den Bahamas an und endete in einem der größten Event-Desaster der jüngeren Musikgeschichte. Die Geschichte des Fyre-Festivals wurde vom Regisseur Chris Smith nun dokumentarisch für Netflix nacherzählt. Aber neben all der Schadenfreude, zahlreichen „awkward moments“ und offensichtlichen Chaoszuständen ist dieser Film vor allem eins. Eine umfassende, beispielhafte Momentaufnahme des kollektiven Scheiterns der Generation Millennial.

Wieviel Sinn macht es eigentlich, einen Film über eine Geschichte zu machen, die vor kurzem erst passiert ist und durchaus ausführlich journalistisch dokumentiert wurde? Was gibt es über das Fyre-Festival von 2017 noch zu berichten, das nicht schon von Vice und Buzzfeed ausgefranst wurde? Zumal es zu dem gleichen Thema erst kürzlich einen weiteren Film gab und sich die Macher nun im Clinch befinden, wer denn nun zuerst und überhaupt. Aber noch mal kurz zusammengefasst: Der junge Geschäftsmann Billy McFarland plant mit seinem Geschäftspartner, dem Rapper Ja Rule, eine Booking-App für Musiker. Um diese zu promoten, soll ein exklusives Festival veranstaltet werden. Man findet eine verlassene Insel auf den Bahamas (sie soll einst Pablo Escobar gehört haben) und dreht zunächst ein Video mit angesagten, sich auf Yachten und Sandstränden räkelnden Topmodels/Influencerinnen wie Bella Hadid, Emily Ratajkowski und Alessandra Ambrosio und verkauft Luxus-Ticket-Packages, die bis zu 250.000 Dollar kosteten.

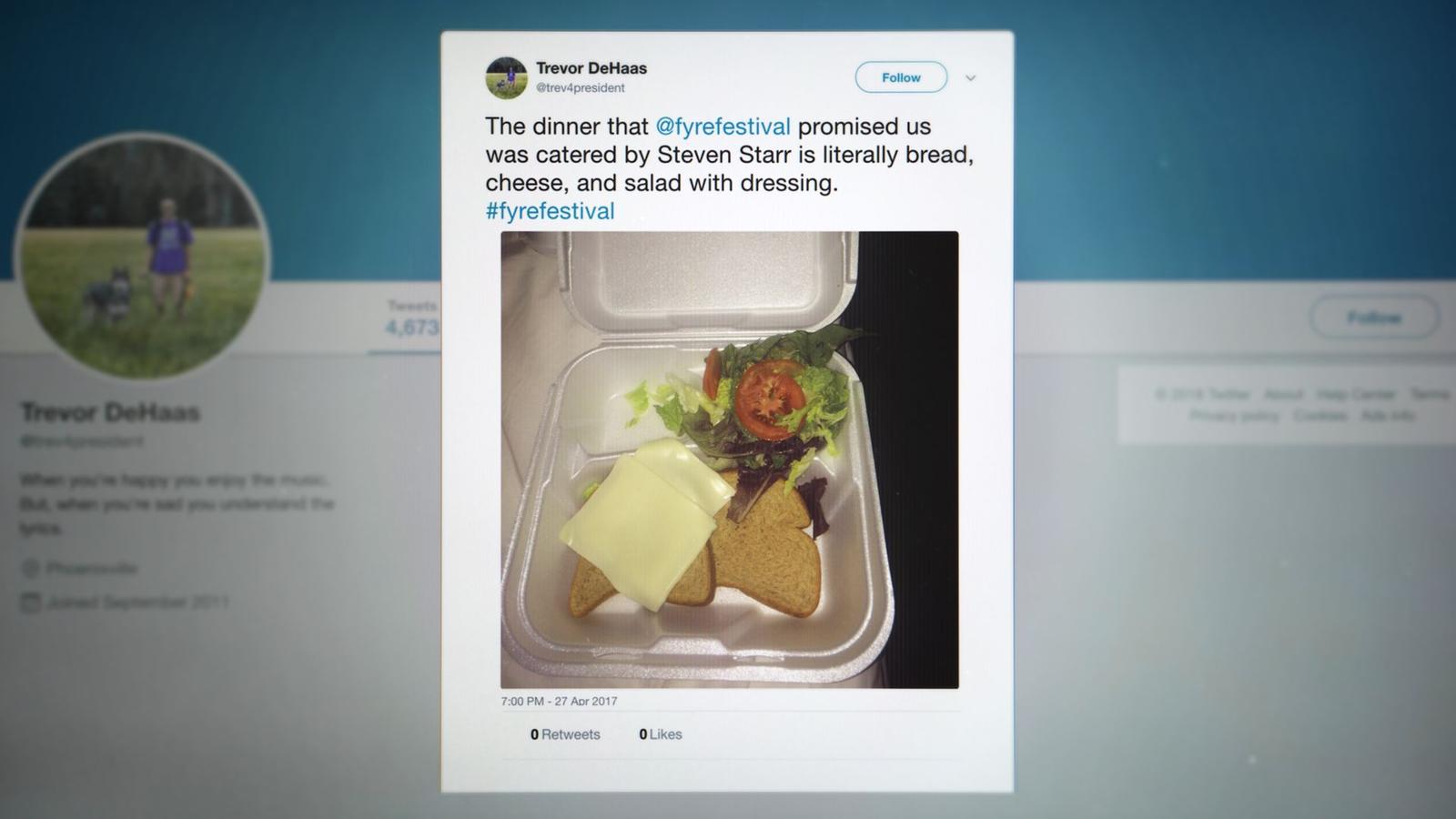

Wer möchte nicht mit den schönsten und bekanntesten Frauen der Welt ein Wochenende im Paradies verbringen? Und so ist das Festival justamente ausverkauft und das Fyre wird schnell zum Thema der Branche. Die Bilder sind bekannt: Als das Fyre seine Tore öffnet, gibt es statt Glamping durchnässte Katastrophenzelte, statt Luxusvillen Baracken, statt Sterne-Catering labbrige Analogkäsetoasts. Von einem Musikprogramm kann keine Rede sein. Alles, was schiefgehen kann, geht schief. Am Ende landet McFarland im Knast.

Dramatische Dokumentationen liegen derzeit voll im Trend, aber gerade deshalb ist eine gesunde Portion Skepsis in unseren knapp bemessenen Zeitmanagementzeiten angebracht. Zugleich gab es in der nicht stoppenden Doku-Flut auf Netflix und Amazon in den letzten Jahren auch all zu oft nur Mittelmäßiges bis Belangloses im Stream. Derzeit im Trend: mittelmäßige Fußballvereine. Der Chill-Faktor wurde in den Programmabteilungen zu oft mit televisuellem Valium fehlinterpretiert. Der Autor sieht im Hype von so gefeierten Dokumentationen wie „The Defiant Ones“ sogar den Hang zu geschichtsrevisionistischen Tendenzen, Ausblendung und Überhöhung. Aber wäre ja auch infam zu glauben, dass ein Film über den reichsten HipHop-Produzenten der Welt gemacht wird, ohne dass er seine Zensurfinger im Spiel hat. Medien sind immer auch ein Machtspiel. Aber zurück zum eigentlichen Film. Der Erkenntnisgewinn der Arbeit von Chris Smith liegt gar nicht darin, den CEO von Fyre Billy McFarland als alleinigen Hauptverantwortlichen in die Pfanne zu kloppen, weil er sich hinter schwedischen Gardinen nicht wehren kann. Es zeigt viel mehr die Welt, in der wir heute leben. Und dass die Digitalisierung, Soziale Medien, neue Wirtschaftsformen wie Start-ups, disruptive Business-Modelle und immaterielle Evaluation von Produkten anders als oft behauptet keine Lösungen für die Welt anbieten, sondern viel mehr systemisch ein wesentliches Problem darstellen. Dennoch machen alle weiter als wäre nie etwas passiert. Es ist auch eine Kritik am Neoliberalismus.

Bromance: Ja Rule und Billy McFarland.

Die CEOs

Heute sind CEOs die Lichtgestalten in der kapitalistischen Welt. Blendende Verkäufer, charismatische Visionäre, Reichtum scheint für die meisten nur schmuckes Beiwerk. Ob Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg oder Jack Ma – auch rückblickend werden diese Herrschaften als prägende Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben. Aber wer rückt nach? Wo sind die neuen Gates und Co.? Folgt man dem Narrativ des amerikanischen Traums, wäre Billy McFarland ein Idealkandidat gewesen. Ein unscheinbarer, smarter Junge, der von allen als riesiges Talent hochgejazzt wird. McFarland scheint ein Typ, der verkauft dir ein monatliches Tiefkühltruhen-Abo mit Lieferadresse Antarktis und du freust dich auch noch über den Deal. Offenbar passt er auch ausgezeichnet ins moderne Wirtschaftssystem. Männlich, weiß, seine Eltern machten in Immobilien.

Der 1991 geborene McFarland rückt in eine Gesellschaftsschicht, in der er ausschließlich anhand von Visionen, Ideen und Erfolgen evaluiert wird. Die Investoren überschütten ihn mit Geld. Am Ende hängt er in seiner selbst gestrickten Maschinerie aus Betrug und Lügen fest und seine Fehler kommen erst dann zum Vorschein, als alles schon viel zu spät ist. Erinnert diese Geschichte nicht an Claas Relotius? Jener hochtalentierte, offenbar perfekteste aller Spiegel-Jungredakteure, dem man alles zugetraut hat, der die größten Fußstapfen ausfüllen sollte, den Journalismus per se und den Spiegel retten – und zufälligerweise auch weiß und männlich ist. Jener Relotius, der bestimmt oft von seinen Chefredakteuren zu hören bekommen hat: „Keine Zeit für Zweifel, Claas. Wenn das einer schafft, dann bist du das. Du bist unsere große Hoffnung, du findest deinen Weg, du hast mein vollstes Vertrauen.“ Ich möchte an dieser Stelle nicht das Henne-Ei-Problem überstrapazieren. Aber beide Fälle sind beispielhaft für ein System, das solche Karrieren erst ermöglicht, wenn nicht gar fördert. Ein neoliberales System, das vermeintlich alles erlaubt, so lange es dem Erfolg dient: Cum-Ex, gefälschte Reportagen, Musikfans über den Tisch ziehen – wo liegt da der Unterschied? Dass es überhaupt jeweils so weit kommen konnte …

Die Sozialen Medien

Die Social-Media-Kampagne des Fyre-Festivals war eine der erfolgreichsten in der Geschichte von Instagram. Hier lernt man, wie gut „gutes“ Influencer-Marketing funktioniert. Man gibt viel Geld für die schönsten und teuersten Frauen der Welt aus. Der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Alleine Kendall Jenner soll für ein einziges Foto mit dem passenden Hashtag 250.000 Dollar im Rahmen dieser Kampagne kassiert haben. Hier zeigt sich aber auch die verquaste Logik im digitalen Kapitalismus. McFarland, der noch nie zuvor auch nur ein Konzert organisiert hat, produziert mit Hilfe der angesagtesten Agenturen einen sehnsuchtsvollen Wunschgedanken für sehr viel Geld, ohne auch nur einen Cent für die eigentliche Planung und Organisation des Festivals kalkuliert zu haben. So baut Elon Musk auch Autos. Jedoch mit ein bisschen mehr Erfolg. Ein Festival binnen zwölf Monaten für 10.000 Leute auf einer verlassenen Insel ohne Strom, Wasser und Infrastruktur organisieren? Wer baut die ganzen versprochenen VIP-Villen mit Swimmingpool? Spätestens hier hätte jeder noch so fantastische Film abrupt aufhören müssen.

Was durch Social Media erst groß wurde, wurde dadurch auch wieder zerstört. Dieser Käsetoast auf Twitter gilt als der „Sargnagel“ des Festivals.

Die Leute

Dem war aber nicht so. Offenbar gab es tausende hipper Millennials, die ohne Murren bereit waren, mehrere Tausend Dollar für ein Festival-Ticket im mückenverseuchten Inselparadies auszugeben. Das Festival war im Nu ausverkauft. Man kann es nicht anders sagen: Die Naivität der Menschen, die Blendung durch Superstars wie Hadid und Jenner, der unbedingte Willen, selber mal das beste Selfie der Welt zu schießen, hat diese Büchse der Pandora erst unwiderruflich geöffnet. Als McFarland (wieder mal) das Geld knapp wird, schreibt er eine Drücker-E-Mail an die Ticketinhaber, doch möglichst sofort ihre Festival-Armbänder mit Geld aufzuladen. Binnen weniger Tage kommen so zusätzlich 800.000 Dollar zusammen. Was ist schon Geld, wenn es doch um die einmalige Experience geht?

Die Arbeit

McFarlands Firma ist keine Firma. Sie ist eine Familie. So werden aber bekanntlich überall auf der Welt ambitionierte Menschen in Start-ups vereinnahmt. „Es gibt keine Probleme. Nur Lösungen!“, skandiert McFarland mantrahaft, wenn mal wieder etwas nicht läuft. Wer muckt, fliegt. Dann gibt es diesen Programmierer, der eigentlich nur die Booking-App schreiben will, aber vollends mit in die Misere gezogen wird. Sogar seine Kreditkarte seinem Chef zur Verfügung stellt und nun 150.000 Dollar Schulden bei American Express hat. Ja Rule propagiert indes: „Live like a movie star, party like a rock star, fuck like a porn star.“ Und dann gibt es noch all die vielen Freelancer, all die supercoolen Experten, Festival-Manager, Werber, deren Verstand sagt: Das ist doch Bullshit. Aber trotzdem nicht aufhören (können), weil Rechnungen noch nicht bezahlt sind, weil sie ihren Kunden in den Arsch kriechen, in der Wärme verweilen und danach dann behaupten, sie hätten es doch vorher gewusst, aber Schuld kann ja nur der Billy haben. Ebenfalls augenscheinlich, wie selten Menschen etwas wirklich können, von dem sie behaupten, dass sie es können. Allzu viele tolerierte Aufschneider, Blender, Angeber. Das fängt schon beim Festival-Piloten an, der das Fliegen zuvor nur am Microsoft-Flugsimulator trainiert hat.

Glamping: Verirrte Festival-Besucher auf den Bahamas.

Die Musik

Das Spannende am Thema Musik in diesem Kontext ist, dass sie keine Rolle spielt. Gar keine. Das Booking übernimmt ein junger Mitarbeiter der Fyre-Firma, ohne je zuvor ein Booking gemacht zu haben. Ist auch zweitrangig. Wichtig ist, wie viele Follower die Artists haben. So kommt ein kruder Haufen von Namen wie Blink 182, Major Lazer und Kygo zusammen, deren Agenturen den Braten offenbar schnell riechen und das dreifache Honorar abrufen und somit den Anfängern auf der Nase rumtanzen. That’s it. Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Exklusivitätslevel für die Tickets, um noch mehr für ein Wochenende verlangen zu können und eine noch segregiertere Klassengesellschaft zu schaffen. Kennt man von Coachella und Tomorrowland nicht anders. Das ist der Status der heutigen Festivalkultur. Punkt.

Die Ausgebeuteten

Wer erfolgreich ist und das Sagen hat, kann sich vieles erlauben. Profit over people. Machen alle Großen so. McFarland und sein Team beuten gleich mehrere Inseln aus, involvieren jeden, der bei zwei nicht die Flucht ergriffen hat, lassen Zelte und Bühnen von Einheimischen wie Kolonialisten aufbauen und verpissen sich, als der Baum brennt, ohne einen Cent bezahlt zu haben. Die Menschen auf den Bahamas sind die wahren Verlierer dieser Geschichte, nicht die geprellten Festival-Richkids. Sie hatten wenigstens die Wahl, nicht auf das Festival zu gehen. Nun wurde diese Geschichte auch nach dem Film weiter erzählt. Die Restaurant-Besitzerin, die in der Berichterstattung im Mittelpunkt steht und ihre ersparten 50.000 Dollar verlor, konnte vergangene Woche durch Crowdfunding nun ein Mehrfaches davon zurück erlangen. Ein versöhnliches Ende? Oder wieder nur ein kleines Leuchtfeuer in der medialen Berichterstattung, die zu komplexeren Sachverhalten keine Stellung beziehen kann? Ein monetärer Ablassbrief aus dem reichen Westen? Und was ist mit all den anderen Arbeitern auf der Insel, die ihre Würde und ihr Geld verloren haben und über die nie wieder jemand sprechen wird? Wie ich schon erwähnte: Dieser Film erzählt uns viel über unsere ach so perfekte Welt.