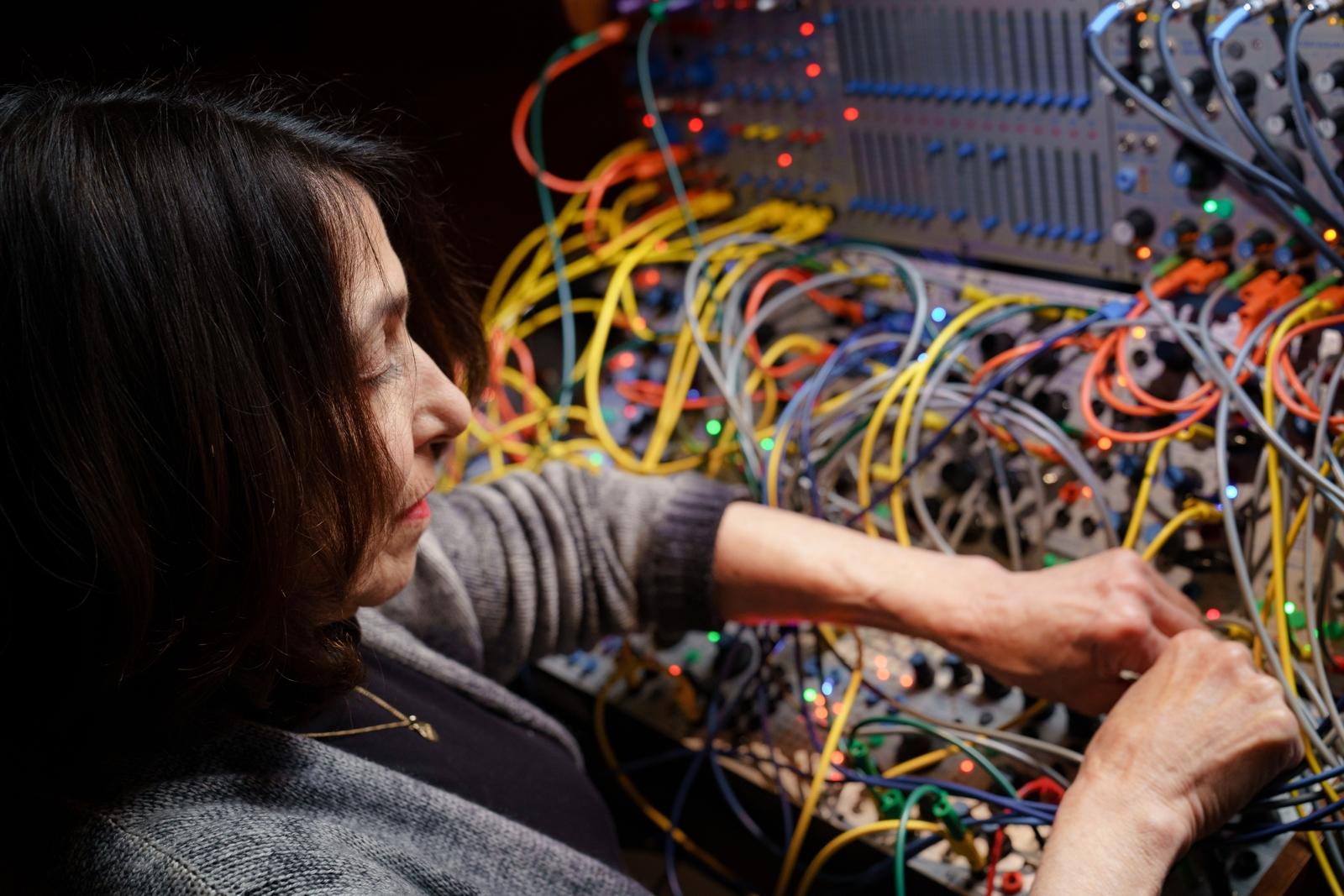

„Traditionelle Klangfarben interessieren mich nicht“Interview: Die Komponistin und Elektronik-Pionierin Suzanne Ciani über Sound, Quadrophonie und ihre Shows im Hexadome von Berlin ISM

13.9.2019 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann

Fotos: Giovanni Dominice

Suzanne Ciani ist eine der unbestrittenen Heldinnen der elektronischen Musik. Die heute 74-jährige US-Amerikanerin ist eine Meisterin am „Buchla“, dem Synthesizer von Don Buchla, der mit seinem ungewöhnlichen Instrumenten-Design ohne Klaviatur den Kampf gegen die Moogs, Rolands, Korgs und Yamahas dieser Welt verlor, dabei aber ein technologisches Erbe hinterließ, das heutzutage immer noch bewundert wird. Ciani spielt ihre Musik dabei ausschließlich quadrophonisch – wie zuletzt im Sommer in den USA im Rahmen der Hexadome-Tour von Berlin ISM. Thaddeus Herrmann traf die Musikerin während der Proben zu diesen audiovisuellen Shows im Berliner Funkhaus. Ein Gespräch über Sexismus in Berkely in den 1960er-Jahren, Kampf gegen die musikalische Hochkultur, Modularsysteme und das Streben nach dem perfekten Instrument.

Das Interview wurde Ende März 2019 geführt, für das Institute for Sound and Music Berlin – Berlin ISM. Dort kann das Interview auch auf Englisch gelesen werden.

1969 lernte Suzanne Ciani in Berkely während ihres Musikstudiums den Synthesizer-Pionier Don Buchla kennen, hing ihre Karriere als Pianistin an den Nagel und widmete ihre gesamte Kreativität der „Buchla 200 Series Electric Music Box“. Viel Staat war damit zunächst jedoch nicht zu machen. Jahrelang versuchte sie, als Künstlerin am Buchla Fuß zu fassen – und führte dabei doch nur ein Nischendasein. Das radikale Instrument, das ohne klassisches Keyboard bedient wird, eignete sich besonders gut dafür, auf quadrophonischen Sound-Systemen gespielt zu werden – ein Set-up, das Ciani zur Grundbedingung für ihre Konzerte machte. Mitte der 1970er-Jahre zog die 1946 geborene US-Amerikanerin nach New York und machte aus der Not eine Tugend. In nur kurzer Zeit wurde sie zu einer der gefragtesten Musikerinnen für das Sound Design großer Unternehmen und ihrer Werbespots. Coca-Cola, GE, Atari, AT&T und vielen weiteren Firmen drückte sie so einen futuristisch klingenden Stempel auf. Nach einigen Solo-LPs, die das New-Age-Genre mitbegründeten und prägten, widmete sie sich wieder mehr und mehr dem Klavier, also dem Instrument, das sie ursprünglich für den Buchla aufgegeben hatte. Mitte der 2010er-Jahre wurde die elektronische Musik von Suzanne Ciani wiederentdeckt. Ihre Werbe-Jingles wurden dabei genauso erstmalig veröffentlicht wie zwei Buchla-Konzerte aus dem Jahr 1975. Seitdem ist Ciani weltweit mit ihrem Buchla unterwegs, hält Vorträge und gibt Konzerte. Ihre Musik passt wie die Faust aufs Auge in die heutige Szene der elektronischen Musik zwischen der Renaissance analoger und modularer Instrumente und immer ausgefeilteren Sound-Systemen.

Suzanne, heutzutage ist elektronische Musik ein integraler Teil der Popkultur weltweit. Sound-Systeme sind wichtig. Aber: Quadrophonische und andere Multikanalsysteme sind noch die Seltenheit. Man könnte fast glauben, dass diese Art des Musikhören erst vor kurzer Zeit erfunden wurde. Stimmt natürlich nicht, im Gegenteil: Wann bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen?

Über Don Buchla. Nachdem ich meinen Master in Komposition abgeschlossen hatte, habe ich für ihn gearbeitet und seine elektronischen Musikinstrumente zusammengebaut. Wir nannten die damals nicht Synthesizer, dieser Begriff war nicht angemessen, die Musik hatte ja nichts Synthetisches. Für mich war Quadrophonie von Beginn an etwas ganz Selbstverständliches. Das war 1969. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Don Buchla der erste war, der ein Interface für diese Art von Räumlichkeit erfunden hat.

Es war ein Bestandteil des Designs seines Instruments.

Ganz genau, es war ein Teil des 200er-Systems und deutlich höher entwickelt als Techniken, die heutzutage zum Einsatz kommen. Der Sound wird mithilfe von Voltage Control in Bewegung gesetzt. Das eignet sich für elektronische Musik besonders gut – sie ist per se lebendig. Die Bewegung ist mit dem Rhythmus der Musik verzahnt. Das 200er-System war auch mit einem relativ primitiven Federhall ausgestattet, der ebenfalls mit Voltage Control gesteuert wurde. So konnten wir zusätzlich Räumlichkeit erzeugen. Dank Voltage Control hatten wir also ein vollständig integriertes System. Heute ist das anders, die Räumlichkeit wird oft erst nach der eigentlichen Produktion der Musik angewendet. Das ist problematisch, weil dieser Prozess bereits eine gewisse Rhythmik mit sich bringt, die dann im Konflikt steht mit dem natürlichen Rhythmus der Musik. Aber ja: Das Konzept der Quadrophonie ist nicht neu. Es war damals, in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren, nur leider kein Erfolg. Heute glaube ich, dass das vor allem damit zu tun hatte, dass es nicht genug Musik gab für solche Systeme. Niemand außer uns verstand, wie das funktionierte. Die Menschen interessierten sich ohnehin nicht sonderlich für elektronische Musik, ganz zu schweigen von quadrophonischen Anlagen. „Wofür sind denn diese beiden extra Kanäle da?“, war die übliche Frage. Für mich war das sehr frustrierend, denn ich hatte ja die Musik. Heute am Leben zu sein, ist für mich wie die Erfüllung eines 40 Jahre alten Traums.

Du hast damals trotz erfolgreich abgeschlossenem Kompositionsstudium einfach aufgehört, Klavier zu spielen. Stattdessen hast du deine potenzielle Karriere aufs Spiel gesetzt und dich voll und ganz dem Buchla 200 gewidmet. Ein radikaler Schnitt.

Es waren ja auch radikale Zeiten damals. Berkeley in den 1960er-Jahren war radikal! Ich hatte dort zwar klassische Musik studiert, aber eines Tages saß im am Klavier, spielte Chopin, und plötzlich flog ein Stein durch die Fensterscheibe zu mir herein. Ich schaute nach draußen, sah die Demonstrantinnen und Demonstranten, das Tränengas, das ganze Chaos. Ich fühlte, dass klassische Musik nicht mehr die angemessene Ausdrucksform war. Don Buchla kennenzulernen, hat mich verändert. Ach was, transformiert! Er war der erste, der ein analoges, modulares elektronisches Musikinstrument erfunden hatte. Klar, Bog Moog war ihm dicht auf den Fersen, und weltweit arbeiteten Menschen an solchen Ideen – das ist heute aber alles nicht mehr wichtig. Weil: Don folgte seiner Vision und nicht den Gegebenheiten des Marktes. Er wollte ein spielbares Instrument, war wie besessen von seinem Interface. Ich fand das faszinierend und habe seine Vision für mich übernommen. Es ging ihm darum, das Instrument eben nicht mit einem klassischen Keyboard auszustatten – das hätte die ganze Idee ruiniert. So kam es dann ja auch. Selbst für mich als Pianistin war das nicht mehr das passende Interface. Ich zog also hinaus in die Welt, um den Buchla zu spielen – und merkte natürlich bald, dass das niemand verstand. Mit der Bandmaschine hatten sich die Menschen angefreundet, und alle dachten, dass der Buchla auch so eine Maschine war. Das war sehr enttäuschend. Mir wurde klar, dass ich viel Geduld aufbringen und den Menschen immer wieder erklären musste, was ich da tue. Mache ich bis heute.

In den späten 1960er-Jahren war elektronische Musik eigentlich ja nichts Neues mehr. War dir das damals bewusst? Musique conrète zum Beispiel war bereits passiert.

Das ist für mich keine elektronische Musik.

Warum nicht? Am Ende geht es doch um Oszillatoren.

Naja, letztendlich ist jede Musik, die man über Lautsprecher abspielt, elektronisch. Natürlich kannte ich musique concrète. Ich hatte damals auch schon in diese Richtung experimentiert, bei Max Mathews, dem Vater der Computer-Musik, und bei John Chowning, dem Erfinder der FM-Synthese, studiert und stand in Kontakt mit Menschen am MIT und bei Bell Labs, die ebenfalls in diesem Feld arbeiteten. Meine größte Leidenschaft war aber der Buchla. Ich hatte auch einen Moog-Kurs besucht – notgedrungen. In meinem Abschlussjahr schaffte unsere Fakultät ein Modularsystem von Bob Moog an. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte ich den Buchla bereits, ich kannte mich aus mit der Technik. Mein Professor verbot mir jedoch, den Moog auch nur anzufassen, solange ich den Kurs nicht besucht hatte. Doch auch mit meiner Kurs-Bescheinigung verweigerte mir der Professor, den Moog zu spielen. Das war für mich ein eindeutiges Zeichen des Sexismus, der damals herrschte. Männer und Frauen gerieten immer wieder aneinander. Die Männer dachten, dass wir Frauen ihnen ihr angestammtes Territorium streitig machten. Wir konnten das damals gar nicht glauben, wollten einfach nur frei sein und verbrannten unsere BHs auf dem Campus. Aus heutiger Sicht macht das natürlich Sinn. Die späten 1960er-Jahren waren einer der Höhepunkte der Emanzipationsbewegung. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ideen und Konzepte wie die musique concrète sind insofern natürlich elektronische Musik, als dass sie mit der Erfindung der Bandmaschine überhaupt erst möglich wurden. Das ist alles ganz wunderbar. Ich habe mein erstes Album – „Voices Of Packaged Souls“ – sogar in diesem Stil aufgenommen: in einem Radiostudio an der Bandmaschine.

Suzanne Ciani – „Voices Of Packaged Souls“, Part 1 – 1970

Suzanne Ciani – „Voices Of Packaged Souls“, Part 2 – 1970

„Es geht nicht darum, wie der Sound klingt, sondern wie er sich bewegt. Darin steckt die Lebendigkeit. Das ist auch der Grund, warum Samples für mich wie tot klingen. Die bewegen sich nicht, haben keine Energie.“

Ein klassisches Set-up damals.

Unbedingt. Einige der Sounds hatte ich mit einem Computer in Stanford gemacht, andere entstanden im Studio von Don Buchla. Aus diesen Einzelteilen habe ich dann das Album komponiert. Die Anerkennung jedweden Klangmaterials als valide musikalische Bestandteile ist ein wichtiger Teil der Entstehung der elektronischen Musik. Wir arbeiteten mit Quellen, die nicht von akustischen Instrumenten stammten. All das hat sich danach jedoch rasend gewandelt. Als elektronische Instrumente mit klassischen Keyboards immer beliebter wurden, ging es nur noch darum, akustische Klänge zu emulieren. Mit MIDI wurde es dann noch schlimmer. Ich kannte jedoch schon die anderen Seite und war nicht abhängig von der Idee, dass ein Tastendruck in nur einem Sound mündet. Ich arbeitete mit elektrischer Spannung – mit anderen Worten: Ich hatte hundert Hände gleichzeitig. Das war für mich immer das Spannendste, der Moment, in dem die Maschine übernimmt. Bei den Keyboards ging es immer nur um Sound, mit dem man sich vordergründig identifizieren konnte. „Hörst du das – das klingt wie eine Flöte. Toller Sound, hast du auch so welche?“ Ich sage aber: Es geht nicht darum, wie der Sound klingt, sondern wie er sich bewegt. Darin steckt die Lebendigkeit. Das ist auch der Grund, warum Samples für mich wie tot klingen. Die bewegen sich nicht, haben keine Energie.

Das ist schon ein abstraktes Konzept, gerade wenn es darum geht, den Hörerinnen und Hörern einen Weg in die Komposition zu ermöglichen, ein Möglichkeit, sich mit ihr zu identifizieren.

Traditionelle Klangfarben interessieren mich nicht. Da gibt es zu viele Einschränkungen. Wenn man Komposition studiert, lernt man erst die akustischen Instrumente kennen und dann sofort ihre Grenzen: den Tonumfang und die Spieltechniken. In diesem Studium geht es also letztendlich nur darum, was man faktisch für diese Instrumente komponieren kann, was spielbar ist und wie sich das dann verbinden, balancieren und orchestrieren lässt. Damit es schön klingt. Oder funktional.

Ist Schönheit in der Musik ein Problem?

Für mich nicht. Es kommt in der klassischen Musik aber auch auf die Fertigkeiten an, wie das Orchester zusammenspielt. Dabei geht es letztendlich immer nur um Grenzen. Und genau die habe ich in der elektronischen Musik nicht. Hier arbeite ich mit Sound und Instrumenten, die augenblicklich von ganz unten nach ganz oben schnellen können – es morpht kontinuierlich. Es geht immer um die Bewegung. Elektronische Musik kann auch sehr statisch sein. Viele Menschen beschäftigen sich mit diesem Ansatz. Das nennt man dann Dance Music. Das ist ein ästhetischer Rahmen, aber nicht meiner.

Es hat lange gedauert, bis sich diese Ästhetik herausgebildet hat. Du hast schon die Szene Ende der 1960er-Jahre erwähnt. Damals stellte Walter Carlos mit „Switched-on Bach“ einen ganz anderen Entwurf hin.

Genauso wie ich musique concrète nicht als elektronische Musik bezeichnen würde, steht dieses Album für mich stellvertretend für den Anfang vom Ende der elektronischen Musik. Es hat die Zukunft kaputt gemacht. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Wendy – damals noch Walter – ist eine Freundin von mir. Ich bekam damals regelmäßig Anfragen von Plattenfirmen, ob ich nicht ein „Switched-on irgendwas“ machen könnte. Ich habe immer nein gesagt.

„In der elektronischen Musik gibt es kein „schwierig“. Auch keine Regeln. Wenn man will, kann man alles erreichen, man muss es nur programmieren.“

Es gab damals also praktisch nur zwei Möglichkeiten. Entweder man produzierte das, was die Plattenfirmen wollten, oder aber man suchte sich eine Nische in der E-Musik, am besten im universitären Rahmen.

Womit ich ja nach meinen schlechten Erfahrungen nichts mehr zu tun haben wollte. Meine Generation ist gegen diesen akademischen Kompositionsansatz auf die Barrikaden gegangen. Die Musik wurde immer komplexer – nur, um die Begabung der Komponisten auszustellen. Das war schon eine große Angeberei. Hier, ein neues Stück, und schon wieder ist es schwieriger zu spielen. In der elektronischen Musik jedoch gibt es kein „schwierig“. Auch keine Regeln. Wenn man will, kann man alles erreichen, man muss es nur programmieren. Althergebrachte Komponisten haben das nicht erkannt und einfach weitergemacht. Bis zu der Revolution, die Menschen wie Steve Reich, Philip Glass und John Adams angestoßen haben, die nur noch die weißen Tasten verwendet haben. In dieser Phase befinden wir uns heute noch immer. Die Hochschulszene will einfach nur besonders clever sein.

Du hast dich im Gegenzug dazu entschieden, kommerzielle Jobs anzunehmen – Musik für Werbung. Das ist irgendwie logisch, klingt aber vor dem Hintergrund deiner damaligen Frustration auch ein bisschen nach einer Verzweiflungstat.

Ich hatte ein klares Ziel vor Augen: Ich wollte ein Album aufnehmen und musste das selbst finanzieren, weil keine Plattenfirma Interesse hatte an dem, was ich tat. Technologie war damals einfach unglaublich teuer. Das Gleiche galt für Studiomiete und Herstellungskosten von Tonträgern.

Hat das etwas mit dir gemacht? Immer das „merkwürdige“ Instrument zu spielen, die „merkwürdige“ Komponistin zu sein mit den „merkwürdigen“ Sounds? Hat das auf deine künstlerischen Ambitionen abgefärbt?

Künstlerinnen und Künstler brauchen ja eigentlich immer einen Rahmen, in dem sie arbeiten können – Kontext. Und die Werbe-Spots, die ich gemacht habe, waren wunderbare kleine und autarke Welten, auf die ich mich gerne eingelassen habe. Meine Stücke waren oft extrem kurz. Mal drei Sekunden, mal nur ein Drittel einer Sekunde. Mit der Idee eines solchen Mikrokosmos konnte ich mich anfreunden, nicht zuletzt, weil ich vollständige Freiheit hatte. Niemand hatte auch nur den Beginn einer Ahnung, was ich da tat und vor allem wie. Ja, die Arbeit für die Werbewelt war in gewisser Weise anonym, aber auch sehr befreiend. Natürlich taten sich dabei auch Probleme auf: Ich durfte nicht der Gewerkschaft beitreten, weil Synthesizer zu dieser Zeit noch als Bedrohung wahrgenommen wurden, als Job-Killer für Musiker. Ich konnte auch mein Urheberrecht nicht schützen – die Stücke waren dafür einfach zu kurz und ließen sich nicht notieren. Ich sehe diese Zeit in New York heute als Übergangsphase, die dankenswerterweise finanziell sehr lukrativ war. Ich wollte ja nur mein Album aufnehmen.

Suzanne Cianis elektronisches Sound Design für eine neue Waschmaschine von GE

In den vergangenen Jahren wurden Multikanal-Systeme immer beliebter, um Musik endlich räumlicher präsentieren zu können und erfahrbar zu machen, der Hexadome ist da nur ein Beispiel. Fühlst du dich endlich „angekommen“?

Es macht mich in der Tat sehr glücklich. Auch, weil es da noch jede Menge „unfinished business“ gibt. Als ich in den 1970er-Jahren nach New York zog, fand ich tatsächlich einen Agenten, der ein Konzert für mich im Lincoln Center buchte. Ich habe diese Show am Ende nie gespielt, weil man dort nicht bereit war, ein quadrophonisches Sound-System für mich aufzubauen. Die Verantwortlichen haben einfach nicht verstanden, worum es mir ging. Später dann habe ich sogar eine Non-Profit-Organisation namens „The Electronic Center For New Music“ gegründet und zahlreiche Menschen aus der Audio-Welt für den Vorstand gewinnen können. Einzig, um für die Idee der Quadrophonie zu werben. Dann wurde die Avery Fisher Hall – heute die David Geffen Hall – renoviert. Dabei taten sich akustische Probleme auf. Ich ging wieder zu den Verantwortlichen des Lincoln Center und riet ihnen, doch in diesem Moment für die Zukunft zu planen und die elektronische Musik mitzudenken. Natürlich haben sie mir nicht zugehört. „Sie sind nicht Leonard Bernstein“, das war die Antwort. Als ich die Macher des Hexadome zum ersten Mal traf, wollte ich die Welt schon lange nicht mehr bekehren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es bei diesem Projekt genau darum geht, wofür ich immer gekämpft habe. Es gibt Bedarf für eine Ort, an dem Musik so vermittelt wird. Mehr denn je, um ehrlich zu sein. Quadrophonische Alben kommen zurück. quadrophonische Konzerte und auch analoge elektronische Instrumente. All das also, woran wir in den 1970er-Jahren gearbeitet haben. Es wird Zeit, dass wir gemeinsam dieses „unfinished business“ zu Ende bringen. Ich fühle mich ein bisschen wie Dornröschen. Vor 40 Jahren habe ich mich schlafen gelegt und jetzt, wo ich wieder aufgewacht bin, ist plötzlich alles so, wie ich es mir immer erträumt habe.

Suzanne Ciani – Buchla Concerts 1975

Aufgeweckt hat dich vor wenigen Jahren Andy Votel vom Label „Finders Keepers“. Er wollte unbedingt altes Material von dir veröffentlichen und ließ nicht locker.

Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen schockiert, dass sich Menschen dafür interessierten. Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte damals weder von Andy noch von seinem Label jemals etwas gehört und dachte mir: Klar kann dieses Label aus Manchester Tracks rausbringen, die ich eigentlich nie veröffentlichen wollte. Das bekommt ja sowieso niemand mit. Damit lag ich falsch. Ich hatte unsere digitale Welt unterschätzt. So fanden also auch die Fans meiner Klavier-Platten das Album auf „Finders Keepers“ – bei Amazon. Und konnten rein gar nichts damit anfangen. Es kam zu einem kleinen Sturm der Entrüstung. Als Andy dann die Idee hatte, ein Konzert mit mir in Los Angeles zu veranstalten, sagte ich ihm, er solle meinen Namen bloß nicht auf den Flyer schreiben. Ich wollte anonym bleiben. Heute habe ich kein Problem mehr damit, das regelt sich alles von selbst.

„Wir brauchen eine Debatte darüber, wie wir bessere Instrumente schaffen können. Wir sind nämlich noch längst nicht soweit.“

Musik im Hexadome zu hören, ist ja per se schon eine besondere Erfahrung. Aber geht es dir dabei um mehr? Möchtest du den Menschen etwas mitgeben? Immerhin sind modulare Synths ja so beliebt wie noch nie – da spielt das geschichtliche Erbe eine entscheidende Rolle.

Elektronische Musik heute ist für mich wie ein großer Regenschirm, unter dem ganz viele unterschiedliche Strömungen Platz finden. Das ist fantastisch. Ich persönlich interessiere mich vor allem für Live-Performances mit analogen und modularen Instrumenten – eine sehr lebendige Subkultur. Ich schaue mir viele Konzerte an und spiele selbst weltweit. Ich finde es gut, dass viele der Eurorack-Module so preisgünstig sind. Es bedeutet, dass Menschen sich ausprobieren und experimentieren können. Wenn ich mir die Szene jedoch genauer anschaue, fällt mir auf, dass viele Designs immer noch nicht ausgegoren sind, Probleme haben, die Don Buchla schon damals zu lösen versuchte. Wir brauchen eine Debatte darüber, wie wir bessere Instrumente schaffen können. Wir sind nämlich noch längst nicht soweit. Heute sind die Module kaum mehr als kleine Puzzle-Teile, die zu einem großen System zusammengefügt werden. Warum macht sich niemand darüber Gedanken, wie man aus einzelnen Modulen integrierte Systeme gestalten kann – portabel und für die Live Performance ausgelegt? Das vermisse ich bislang. Das Interface ist ein weiteres Problem. Es gibt nicht genug visuelles Feedback, und das Design ist generell einfach zu kleinteilig. Am Buchla resultiert jede Geste in einer klar identifizierbaren Veränderung der Musik. Das ist doch das Schöne am Analogen. Alles was man tut, lässt sich nachvollziehen. Heute stellen Kids ihre Laptops auf die Bühne und drücken auf Start. Das ist für alle Beteiligten sehr langweilig. Auf der anderen Seite aber auch eine valide Möglichkeit, um eine Komposition zu präsentieren. Trotz aller Mankos bin ich aber sehr froh darüber, dass es diese Modular-Szene heute so gibt. Man ist näher dran an der Musik und fühlt sich lebendig.