„Von einem Tag auf den anderen wurde meine Kindheit in Frage gestellt“Robag Wruhme im großen Sommer-Interview

25.7.2019 • Sounds – Text & Fotos: Thaddeus Herrmann

Gabor Schablitzki aka Robag Wruhme ist einer der einflussreichsten Produzenten elektronischer Musik aus Deutschland. Ob als Beefcake, Machiste, Wighnomy Brothers oder eben Robag: Der Sound des Ostdeutschen hat ganze Generationen geprägt und Jena auf die Landkarte des Dancefloors gehievt. „Venq Tolep“ heißt sein aktuelles Album, das einmal mehr die dringend benötigte Autorenschaft der Tanzflächen-Nomenklatur untermauert. Thaddeus Herrmann hat ihn in seiner Wahlheimat Weimar für ein langes Sommer-Interview besucht. Zwischen DJ-Alltag, Sorgen um die Club-Kultur und offenherzigen Erinnerungen an seine Kindheit in der DDR formt sich das Porträt eines Künstlers, der mit seiner Musik viel von sich preisgibt. Viel mehr, als es alle anderen wagen würden. Schablitzki hingegen kann nicht anders. Denn wenn er Musik macht, ist er ganz der Privatmann.

Gabor Schablitzki wartet am Gleis. Ganz in Schwarz, die Augen hinter einer schicken Sonnenbrille, das graue Haar glitzert fast schon majestätisch an diesem angenehm warmen Sommertag. Die brütende Hitze ist weitergezogen, das Atmen fällt leicht. „Laufen okay?“, fragt er. Denn bevor wir uns zum Interview niederlassen, will er mir die Stadt zeigen. Schon als wir den Bahnhof hinter uns lassen und eine prächtige Allee gen Stadtzentrum hinunterlaufen, frage ich mich, warum ich noch nie hier war. Vorbei an herausgeputzten Stadtvillen geht es gen Zentrum. Zu jedem Haus könnte man stundenlang erzählen. Das erste, das mir jedoch auffällt, ist, wie still es in Weimar ist im Vergleich zu Berlin. „Hier lässt es sich gut leben“, sagt Gabor, „sogar die Studenten feiern anders in Weimar als beispielsweise in Jena – ruhiger. Wenn nur der Wohnraum nicht so knapp wäre.“ Dann folgt die geballte Ladung Geschichte. Vorbei am noch heute furchteinflößenden Gauforum, in dem einst die NSDAP residierte, nicken wir Goethe und Schiller vor dem Deutschen Nationaltheater zu, wo 1919 die verfassungsgebende Versammlung der Nationalversammlung tagte, lassen das alte Bauhaus-Museum am Theaterplatz links liegen, streifen das Rathaus, bummeln am berühmten Hotel Elephant vorbei, an den Wohnhäusern von Goethe und Schiller, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und drehen schließlich noch eine ausgedehnte Runde durch den Park an der Ilm, wo wir beim Sommerhäuschen von Goethe reinschauen.

In Weimar kann jeder Stein eine Geschichte erzählen. Dass es Gabor und seine Familie vor einigen Jahren hierher verschlagen hat, passt ins Bild. Denn nicht nur seine Wahlheimat ist ein geschichtsträchtiger Ort, auch er selbst ist mit seiner Musik ein elementarer Teil der Geschichtsschreibung der elektronischen Musik. Noch bevor an Robag Wruhme und den „Wuzzelbud“ überhaupt zu denken war, bezog er gemeinsam mit Volker Kahl als Beefcake zwischen präzise geschnittenen Breakbeats und melancholischen Pads und Chords klare politische Position. Die Wiedervereinigung war erst wenige Jahre her, die Zukunft eine unscharfe Angelegenheit. Jena gab Kontra. Kontra, das verführerischer nicht sein konnte. Und dieses Verführerische ist die Essenz seiner Musik bis heute geblieben. Ob als Wighnomy Brothers (zusammen mit Sören Bodner) oder schließlich als Robag Wruhme – die Musik von Gabor Schablitzki ist anders, tief verwurzelt in einer längst vergessenen und ohnehin nur selten so offenherzig zur Schau gestellten musikalischen Tradition der Emotionen. Mit seinem Album „Wuzzelbud KK“ versetzte er Berge. Und baute sich mit „Thora Vukk“ 2011 auf DJ Kozes Label Pampa Records schließlich sein eigenes Denkmal. Wenn Schablitzki Beats baut und Melodien einspielt, ist das immer packend und sanft zugleich. Seine Tracks gleichen planerisch brillanten Ameisenhaufen, in denen sich an allen Ecken und Enden ein kleiner musikalischer Kosmos auftut. Jedes Stück von Schablitzki erzählt mehr Geschichten als ein ganzes Doppelalbum. Zwischen oft nur mikroskopisch kleinen Versatzstücken, die im unbedingten Einklang miteinander strampeln und den Spagat zwischen Euphorie und Melancholie stemmen, spannt der Produzent ein Netz aus Sounds, die weniger in einer klar verortbaren Epoche anknüpfen oder am Klang einer der Techno-Metropolen, sondern vielmehr ein Gefühl widerspiegeln, das so kaum jemand in Musik umsetzen kann. Bei Robag Wruhme geht es um Sehnsucht, um Leichtigkeit, um Trauer und Hoffnung – um das Persönliche. Und niemand beherrscht die Kunst, diese Dinge klug, überlegt und vollkommen frei von Kitsch so zusammenzubringen wie er.

Inzwischen haben wir Platz genommen. Es gibt Tee für den Journalisten und ein Glas Riesling für den Künstler. „Das geht heute mal“, sagt er. Sein aktuelles Album „Venq Tolep“ ist vor wenigen Wochen erschienen. Wer wissen will, wie Gabor Schablitzki tickt, sollte als erstes das letzte Stück dieser Platte hören: „Ende #2“. Eine O-Ton-Collage, in der Freunde und Bekannte aus aller Welt kurze Nachrichten auf dem Telefon für ihn eingesprochen haben, die er an den richtigen Stellen verhallt und mit sanften Sounds unterlegt. Und hat man dann alle Tränen mit einem Berg von Taschentüchern aufgefangen, kommt der Rest. Das ist kein Techno, sondern vielmehr ein auf Vinyl gepresstes Tagebuch eines Menschen, der seit über 25 Jahren Platten auflegt und sich seine Karriere als Musiker hart erkämpft hat.

Du bist einer der wenigen Produzenten, die ich kenne, die sich über die Jahre einen ganz eigenen Sound bewahrt haben. Natürlich hat der sich weiterentwickelt. Im Kern – und damit meine ich vor allem die emotionale Ebene – klingt Robag Wruhme heute aber noch genauso wie vor 20 Jahren. Du ziehst die gleichen Register. Ich meine das durchweg positiv, das ist eine Art der musikalischen Identität.

Das stimmt schon. Ich mag eine bestimmte Klang-Ästhetik. Zwar verfeinerst sich das mit den Jahren immer mehr, das ist ja auch ein lebenslanger Lernprozess. Aber selbst wenn ich etwas Neues entdecke, mit dem ich dann arbeite, merke ich, dass sich das in diese Ästhetik einpasst bzw. sowieso dazu passt. Das ist das Gleiche wie beim Malen von Bildern. Es geht doch darum, wie man sich am besten ausdrücken kann. Hin und wieder fließt dann eine neue Mischung ein. Aber am Ende bleibt man bei den Farben, mit denen man sich auch eine gewisse Sicherheit erarbeitet hat. Als ich vor 20 Jahren anfing, Musik zu produzieren, war das alles neu für mich. Ich war neugierig, aber auch unsicher. Ich habe mir das Schritt für Schritt erarbeitet. Die Arbeitsweise, die sich damals ergab, habe ich beibehalten. Nur soundtechnisch hat sich einiges verändert.

Du strebst meinem Gefühl nach immer einer gewissen Stimmung entgegen. Das ist deine musikalische Essenz. Du hättest dich 2019 auch dafür entscheiden können, nicht „Venq Tolep“ zu veröffentlichen, sondern eine „Beefcake“-Platte: Im Kern wäre das Ergebnis das Gleiche gewesen.

Tatsächlich kann ich mich davon auch nicht trennen. Im letzten Jahr gab es ja die Doppel-EP „Wuzzelbud FF“. Ich hatte mir vorgenommen, Musik ohne Melodien zu machen. Ich finde sowas ja toll. Und wenn ich auflege, spiele ich genau diese technoide Musik. Aber selbst auf dieser EP gibt es wieder Melodien. Ich komme davon einfach nicht los.

Das wurmt dich aber nicht wirklich, oder?

Doch. Es gibt Momente, in denen ich mir wünsche, das genau so zu machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich komme mir dabei selber in die Quere. Der Gabor, der im Studio arbeitet, ist nicht der, der hier mit dir sitzt. Und der fängt dann mitten im Prozess immer wieder an, irgendwelche Tasten zu drücken. Und dann kommt eben wieder eine Melodie. Und ein paar Harmonien. Und dann denkt der sich: Na klar, das muss so bleiben.

Das ist doch aber auch total schön. Weil es bedeutet, dass genau diese Sounds und Elemente wirklich aus deinem Herzen kommen.

Ich bin ja auch zufrieden.

„Ich weiß genau, dass ich früher oder später Probleme mit dem System bekommen hätte. Aber das Gefühl, das ich als Kind dort hatte, das bleibt.“

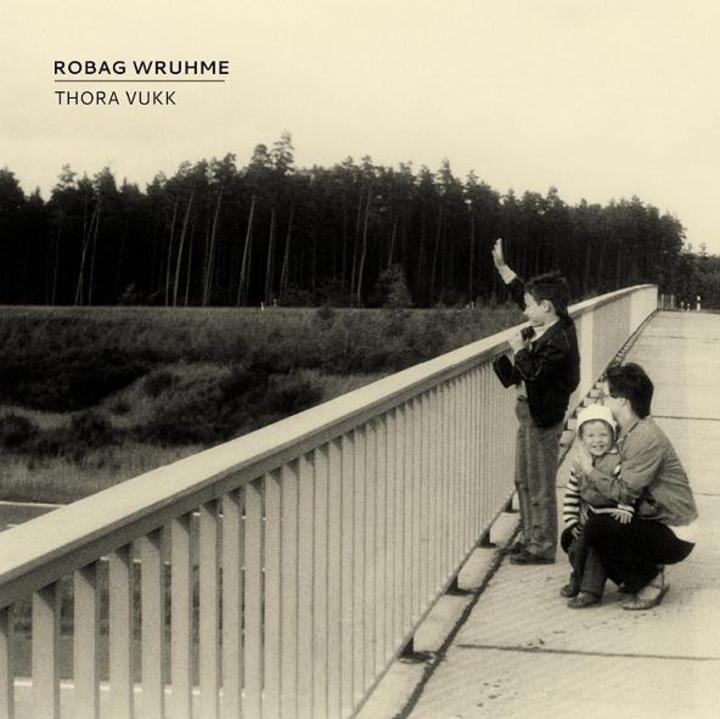

Musik von Robag Wruhme ist für mich Sehnsucht. Die spiegelt sich auch im Artwork wider. Auf deinem neuen Album ist es der Astronaut, der auf der Klippe steht und in den Wald schaut. Viel offensichtlicher stellt es sich aber auf „Thora Vukk“ da. Da steht die Familie auf der Autobahnbrücke und winkt in den Verkehr – in Schwarzweiß und Sepia. Welche Rolle spielt Sehnsucht für dich als Mensch, der auch Musiker ist?

Eine sehr große. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich gerade mal 15 Jahre alt war, als die Mauer fiel. Von einem Tag auf den anderen wurde mir meine Kindheit zwar nicht weggenommen, aber sie wurde in Frage gestellt. Es hieß, man sei im falschen Land aufgewachsen. Das ist inhaltlich zwar richtig, ich möchte aber dennoch keine Sekunde meiner Kindheit missen, ganz egal wie die aussah und sich komplett davon unterscheidet, wie meine eigenen Kinder jetzt aufwachsen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mein Sohn kommt bald in die Schule, das ist gerade sein großes Thema. Und er wollte gerne sehen, wo ich zur Schule gegangen bin. Ich konnte ihm das nicht zeigen, das Haus steht nicht mehr. Es musste abgerissen werden. Gleichzeitig weiß ich aber sehr genau, wo die Schulen meiner Eltern stehen. Das war ganz wichtig für mich damals, das zu sehen. Natürlich ist es auch kindisch, so an diese Zeit zurückzudenken. Ich weiß genau, dass ich früher oder später Probleme mit dem System bekommen hätte. Aber das Gefühl, das ich als Kind dort hatte, das bleibt. Wie man miteinander umgegangen ist, zum Beispiel. Es hatten ja praktisch alle das Gleiche. Da gab es weniger Konkurrenz.

Dennoch warst du noch sehr jung.

Natürlich muss man das aus heutiger Perspektive als Erwachsener anders bewerten, aber das war damals mein Gefühl. Ja, es war vielerorts dreckig und runtergekommen. In der Kaufhalle gab es kein großes Angebot. Aber ich hatte nie Hunger. Wenn ich mir heute im Supermarkt das Überangebot anschaue, weiß, wie viel davon weggeschmissen wird und dass es Menschen nicht mal erlaubt wird, zu containern: Wie kann das sein? Diese Frage hätte mir auch das andere System nicht beantwortet. Aber in solchen Momenten kommt die Sehnsucht immer wieder durch. Und das Bild auf „Thora Vukk“ symbolisiert das. Das sind ich, mein Bruder und meine Mutter – mein Vater hat fotografiert, auf dem Weg an die Ostsee. Wir standen da und haben den Autos zugewunken. Weil es damals noch nicht so viel Verkehr gab, konnten wir tatsächlich bestimmten Autos zuwinken. Es war alles entschleunigter damals. Das ist auch ein Grund, warum wir heute in einer kleinen Stadt leben. Ich brauche das.

Die Familie Schablitzki auf dem Weg in den Sommerurlaub.

Ich kenne diesen Bruch nur aus der Perspektive des Westlers, mein System wurde nicht abgeschafft. Nach 30 Jahren ist es für mich schwer nachvollziehbar, die Wende und ihre Folgen als Erklärung oder Rechtfertigung für bestimmte Entwicklungen und Phänomene gelten zu lassen.

Ich glaube schon, dass damit immer noch gehadert wird. Das rechtfertigt nicht, die AfD zu wählen. Und wenn ich selber aufs Land fahre, komme ich mit den Leuten oft auch überhaupt nicht klar. Dieser Frust, diese Langeweile. Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn man die ins Flugzeug setzen würde, um ihnen die andere Perspektive zu zeigen. Wie es sich anfühlt mit Hunger, Angst und ohne Krankenversorgung. Aber auch wie es ist, wenn man die Sprache nicht versteht. Aber aus meiner kindlichen Perspektive von damals würde ich mit tatsächlich wünschen, nochmal einen Tag in der DDR zu verleben. Als Kind. Und sei es nur, um diese Ferienspiele zu erleben, die ich als Kind eigentlich gehasst habe. Selbst die waren rückblickend eine gute Erfahrung. Heute ist alles so organisiert.

Aber die DDR war doch das Musterbeispiel eines Landes, in dem alles durchorganisiert war.

Ich würde da unterscheiden zwischen Angeboten und Eingriffen in das Familienleben, die es natürlich auch gab. Ich erinnere noch sehr genau einen Moment im Kindergarten. Da mussten alle Kinder immer aufessen. Und konnte jemand nicht mehr, blieben alle so lange sitzen, bis man es doch irgendwie schaffte. Eines Tages gab es Fisch. Sollte ein Filet sein, waren aber ganz viele Gräten drin. Und eine davon setze sich bei mir im Hals fest. Ich hatte wahnsinnige Angst, es tat weh, und ich weigerte mich aufzuessen. Dann zog mich die Erzieherin am Ohr in den Schlafsaal, wo ich als Strafe die Pritschen für alle zum Mittagsschlaf aufstellen sollte. Das tat nochmal doppelt weh, und ich habe ihr in die Hand gebissen. Das war schlimm für mich. Diese Art von Organisation geht gar nicht. Wir gingen jeden Morgen auf dem Weg nach draußen am Speiseplan vorbei. Gab es Fisch, war der Tag für mich gelaufen. Das Leben der Kinder war natürlich sehr organisiert, oft auch weit weg von den Eltern. Vor eine Weile fragte meine Frau meine Eltern, wie ich denn als Baby war. Die Frage konnten sie nicht so richtig beantworten. Das machte mich natürlich stutzig. Und es stellte sich heraus, dass ich nur am Wochenende bei ihnen war. Beide studierten zu diesem Zeitpunkt noch, und ich war in der Wochenkrippe. Wir kämpfen gerade damit, unsere Tochter in der Kita einzugewöhnen. Das fällt uns unglaublich schwer, weil wir sie am liebsten die ganze Zeit zu Hause haben würden. Vollkommen andere Voraussetzungen. Aber auch wir müssen arbeiten. Ein Leben mit zwei Kindern will irgendwie organisiert werden.

Dann ist es ja gar keine Überraschung, dass das Album so lange Zeit gebraucht hat.

Das ist tatsächlich der Grund. Die ersten Projekte für „Venq Tolep“ sind von 2012. Den Titel gab es damals schon. Ich war auch schon mal fertig, aber Koze und Markus Fink war die Platte dann zu kurz. Dann habe ich ein bisschen umgestellt, hier was weg, da was dazu, irgendwann passte es. Dabei sind aber nur fünf Minuten zusätzlich rausgesprungen.

Dass das Album so „kurz“ ist, fällt überhaupt nicht auf.

Finde ich auch. Aber ich werde immer wieder darauf angesprochen. Dabei muss man doch erstmal 40 Minuten Zeit haben für Musik und die dann auch noch in diese Platte investieren. Album mit 70, 80 Minuten Laufzeit? Wann soll ich die denn hören?

Die Zeit nimmt man sich oder eben nicht.

Das stimmt natürlich, ich bin auch zu sehr im Eltern-Modus.

Du hebelst die Zeitachse ja sowieso aus. Ob die Platte nun zehn, 40 oder 90 Minuten lang ist, merkt man gar nicht. Ich wüsste gerne, wie das geht. Natürlich lässt du die Menschen auch sehr nahe an dich ran – nicht nur mit den jeweiligen Schlussstücken „Ende“ und „Ende #2. Aber auch das ist ja eine bewusste Entscheidung.

Unbedingt. Ich habe viele Reviews zur neuen Platte gelesen. Da waren einige dabei, über die ich mich sehr gefreut habe, aber auch einige, die mich 2011 noch sehr ge- und verärgert hätten. Mir ist Musik wichtig. Ich mache das nicht nur irgendwie mal so. Und genau das war immer wieder der Vorwurf. Das ist nicht weiter schlimm, die Rezensent*innen haben es eben so gehört. Vielleicht verstehen sie die Intention ja auch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Kannst du diese Intention definieren?

„Ende #2“ wurde zum Beispiel oft als überflüssig betrachtet.

Das ist die Techno-Perspektive.

Weiß ich gar nicht. Vielleicht hatten sie auch einfach nur einen schlechten Tag und mussten sich abreagieren. Es gibt diese Resident-Advisor-Review zum letzten Album von Apparat. Das schien mir eher etwas Persönliches zu sein. Aber die Besprechung ging wirklich darum und da dachte ich: Vielleicht schreibt man ja auch extra so, um Aufmerksamkeit zu bekommen. „Ende #2“ wurde also oft als unnötig, aber auch kitschig beschrieben. Es gab aber auch gute Rezensionen.

„In der Musik verarbeitete ich alles, was mich beschäftigt. Um nicht durchzudrehen. Und vielleicht hört man das auch. Ich muss mich ja nicht verstellen, ich bin in diesen Augenblicken ganz für mich. Niemand schaut mir zu und stellt Fragen.“

Dir geht es schon um Melancholie.

Natürlich spielt Melancholie in meiner Musik eine Rolle – das war schon immer so. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich mich 2011 auf „Thora Vukk“ so ausleben konnte. Und dass das Menschen auch gut finden. Hätte ich damals nicht die Musik für mich entdeckt – Ich wüsste nicht, was ich heute machen würde. Musik ist mein Ventil. Andere spielen Fußball oder singen in der Badewanne, aber ich konnte aus meinem Ventil einen Beruf machen. Ich treffe so oft Menschen, die genau das nicht haben. Die lassen nichts raus. Die rennen einem Alltag hinterher, der so trist ist und Dingen eine große Bedeutung zumisst, die eigentlich ganz selbstverständlich sind. Das macht mich wirklich traurig. Bei meiner Großmutter war das ganz genauso. Sie hat sich wahnsinnig gefreut, wenn ich vorbeikam. Dann ging es erst zur Sparkasse, dann zum Einkaufen und zuletzt waren wir das Grab ihres verstorbenen Mannes auf dem Friedhof pflegen. Das waren ihre Highlights auf der Zielgeraden. In der Musik verarbeite ich alles, was mich beschäftigt. Um nicht durchzudrehen. Und vielleicht hört man das auch. Ich muss mich ja nicht verstellen, ich bin in diesen Augenblicken ganz für mich. Niemand schaut mir zu und stellt Fragen.

Neben dem Persönlichen in deiner Musik spielt eine andere Komponente eine ebenso große Rolle: Hall.

Das bedeutet für mich, atmen zu können. Platz zu haben. Beides ist für mich sehr wichtig. Vielleicht auch, weil ich mit meinem Bruder auf sechs Quadratmetern aufgewachsen bin und später auch immer in kleinen Wohnungen gelebt habe. Mich beeindruckt es heute noch, im Flugzeug zu sitzen und raus zu schauen. Wie weit die Welt doch ist. Ich brauche Platz, große Fenster, die man auch aufmachen kann. Das ist für mich den gleichen Effekt wie der Hall. In der Musik repräsentiert der Hall genau dieses Gefühl.

Ist das auch eine Reaktion auf deinen DJ-Alltag?

Nein. Weil: Der spielt bei der Musik eigentlich keine Rolle. Bei den Alben bin ich der Privatmann. Deshalb sind die Stücke auf der neuen Platte auch eher kürzer. Bei „Thora Vukk“ gibt es ja noch diese obligatorischen DJ-Rampen. Mir sind die heute eigentlich alle zu lang und habe genau diese Passagen weggelassen. Das ist vielleicht schwierig, ich wollte aber diese Freiheit und die Nähe zum Song. Auf „Thora Vukk“ hatte ich ja noch die Brücken-Tracks, die einen zumindest kurz aus dem Flow rausnahmen, bevor alles wieder losging. So ein bisschen wie die „Promenaden“ bei „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgski.

„Unsere Szene muss politisch sein und ist es auch, aber nicht auf Veranstaltungen. Da geht es nicht darum, Statements zu machen.“

Wenn du sagst, du bist bei den Alben der Privatmann: Heißt das im Umkehrschluss, dass du eigentlich nicht mehr im Techno-Umfeld wahrgenommen werden möchtest und ganz woanders hin willst?

Nein, ich will gar nicht woanders hin. Als Koze 2011 zu mir sagte: Du hast einen Run, mach ein Album, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, auch mal etwas anderes machen zu können. Das fand ich super. Ich bin aber immer noch der Techno-Typ. Ich mag es zwar nicht, ins Flugzeug zu steigen, wenn ich dann aber im Club stehe und Tanzmusik auflege, ist es perfekt. Natürlich spiele ich auch Sachen von den Alben. Dabei habe ich auch schon ganz tolle Dinge erlebt. Wenn die Menschen auf dem Dancefloor stehen und zum Beispiel mit „Ende“ von „Thora Vukk“ einfach konfrontiert werden. Ich möchte aber auf keinen Fall als der Oberlehrer rüberkommen, der mit erhobenem Zeigefinger hinter den Decks steht – damit hat das rein gar nichts zu tun. Das hat im Techno sowieso nichts zu suchen. Da habe ich damals mit Beefcake Erfahrungen gesammelt, wo es ja schon eindeutig politische Samples in den Tracks gab. Unsere Szene muss politisch sein und ist es auch, aber nicht auf Veranstaltungen. Da geht es nicht darum, Statements zu machen. Aber mein DJ-Dasein einerseits und die Alben andererseits – das ist Marketing-technisch natürlich nicht klug. Ich kann mich gut erinnern, dass ich zu „Thora Vukk“-Zeiten mal in London gespielt habe und sich ganz vorne eine Gruppe von Menschen platziert hatte, die dachten, ich würde jetzt mein Album spielen. Aber genau das mache ich nicht. Ich spiel halt Techno.

Live spielen war für dich nie Thema?

Es gab mal einen Moment, da wollten wir das machen, noch zu Wighnomy-Brothers-Zeiten – mit Band. Das war super, aber ich muss auch ehrlich sein. Ich bin DJ, ich glaube nicht, dass ich für ein Konzert 90 Minuten hochkonzentriert auf der Bühne stehen kann. Ich würde mir danach einfach verloren vorkommen. Mehrere Stunden als DJ passt eher zu mir.

Das DJ-Geschäft verändert sich immer noch radikal.

Und ich bin manchmal ganz schön froh, dass ich das hier zu Hause gar nicht so mitbekomme, auch wenn ich natürlich praktisch jedes Wochenende unterwegs bin. Ich verweigere mich dieser Analyse auch ein bisschen. Weil es gut möglich wäre, dass ich dann einfach aufhören müsste. Ist vielleicht nicht schlau, mit Scheuklappen da mitzuschwimmen, aber das ist mein Beruf.

„Wer hätte denn gedacht, dass wir hier nach 20 Jahren in Weimar sitzen und immer noch über elektronische Musik reden. Und ich damit den Kühlschrank vollbekomme.“

Gerade wenn man jedes Wochenende unterwegs ist, hat man ja den besten Blick.

Und ich sehe nach wie vor fröhliche Gesichter. Wenn ich früher eine Familie gegründet hätte, könnten das ja meine Kinder sein. Das ist dann schon toll. Zu sehen, dass junge Leute einem Grauhaarigen wie mir zuhören. Selbstverständlich ist das nicht. Weil es ja eigentlich darum geht, nicht älter zu werden, fit zu sein, einen ordentlichen BMI zu haben, nicht dicker zu werden und auch keine grauen Haare zu bekommen. Irgendwie sind alle wahnsinnig geworden. Es ist doch sowieso irre. Wer hätte denn gedacht, dass wir hier nach 20 Jahren in Weimar sitzen und immer noch über elektronische Musik reden. Und ich damit den Kühlschrank vollbekomme. Ich frage mich manchmal, ob die heutige Generation noch genauso dafür brennt. Mir hat das Finanzamt damals einen Kuckuck auf das Auto geklebt, weil ich nicht zahlen konnte. Ich brauchte halt diesen einen Sampler und genau den Synthesizer. Meine Großeltern haben das Auto dann ausgelöst. Da ging es ja auch um ganz andere Summen. Aber gerade wenn man schon so lange dabei ist, verschwindet der Zauber natürlich irgendwann. Man müsste die jungen Leute einfach fragen, ob sie die gleiche Leidenschaft haben.

Und fragst du sie?

Nee. Ich bin aber auch nie in Redelaune, wenn ich am Wochenende unterwegs bin, und nur dann treffe ich ja die Menschen. Dann bin ich wieder der andere. Will weder über Musik noch über mich reden. Da schwingt auch so eine gewisse Angst mit. Ich bin die alte Generation und habe meine Lorbeeren aufgebraucht.

„Freie Wochenenden sind ein Desaster für mich, weil Freitag um 22 Uhr mein Motor nach oben geht. Wo ist die Party? Wo die DJ-Booth, die laute Musik und der Techno?“

Das musst du erklären.

Ich vermisse die Leichtigkeit von damals. Es ging vor allem ums Party machen. Und genau so habe ich auch produziert. Ein Jungspund und völlig frei im Kopf. Das führte dann zu Tracks wie „Bodyrock“ oder den Remix für Slam. Beim letzteren war ich mir eigentlich sicher, dass sie den ablehnen würden. Ich hatte zwei Wochen, und es gab richtig viel Geld dafür. Aber sie fanden ihn toll, es passte damals einfach. Und der Track wird heute noch aufgelegt, das ist ein Immergrün. Heute gehe ich natürlich anders an Tracks ran. Es war auch die Idee bei „Wuzzelbud FF“, mir diese Leichtigkeit zurückzuerobern. Ich funktioniere heute einfach anders und kann mich nicht mehr den ganzen Tag ins Studio setzen. Ich muss Essen kochen, Kinder vom Kindergarten abholen. Ich habe immer wieder Angst, wenn ich drei Gigs am Wochenende spiele. Schaffe ich das überhaupt noch? Aber: Der Körper ist eingespielt. Das geht dann. Ich mach das ja auch seit nunmehr über 25 Jahren. Freie Wochenenden sind ein Desaster für mich, weil Freitag um 22 Uhr mein Motor nach oben geht. Wo ist die Party? Wo die DJ-Booth, die laute Musik und der Techno?

Wighnomy Brothers – Bodyrock EP (2003)

Slam – This World (Wighnomy Bros. And Robag Wruhme Bukkelfipps Remix (2004)

„Die ganze Kultur ist im Umbruch, die Lorbeeren sind aufgebraucht. Da musst du wieder liefern. Mach das mal, wenn du eben nicht mehr aus dem Bauch heraus Musik machst. „Venq Tolep“ ist da nicht die Antwort. Damit bekomme ich die Leute am Wochenende nicht auf meine Seite. Dafür werde ich auch nicht gebucht.“

Vor zwei Jahren berichtete mir Nick Höppner etwas ganz ähnliches. Auch er sieht in der Crowd seine „Kinder“. Daraus leitete er ein gewisses Verantwortungsgefühl ab.

Das ist bei mir anders. Wenn ich an so einer Nacht teilnehme, bin ich irgendwann auch wieder der 18-Jährige. Der natürlich mittlerweile seine Gebrechlichkeiten hat und das dann irgendwann auch mitbekommt. Aber ich stelle mir nicht eine Sekunde die Frage, ob ich den Menschen gegenüber eine Verantwortung hätte – überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Ich will eigentlich bei denen da unten stehen. Man kommt auf die alten Lorbeeren zurück. Früher war man in aller Munde. Es gab Tracks, die liefen einfach überall. Ein paar der Remixe, das „Wuzzelbud KK“-Album, die Stücke auf Kompakt, die ja selbst Tiësto lizensiert hat. Da war richtig was los. Diese Stücke kennt heute niemand mehr. Und die kennen mich auch nicht mehr. Es ist nicht nur eine neue Generation, die mittlerweile ausgeht, man geht auch anders aus. Die ganze Kultur ist im Umbruch, die Lorbeeren sind aufgebraucht. Da musst du wieder liefern. Mach das mal, wenn du eben nicht mehr aus dem Bauch heraus Musik machst. „Venq Tolep“ ist da nicht die Antwort. Damit bekomme ich die Leute am Wochenende nicht auf meine Seite. Dafür werde ich auch nicht gebucht.

Ich finde, nach über 20 Jahren bist du niemandem etwas schuldig. Du kannst auflegen, was du willst und auch genauso produzieren.

Das würde aber voraussetzen, dass sich die Menschen mit mir und meiner Musik auseinandersetzen. Wann und wie sollen sie das denn machen? Dazu kommt, dass Musik heute ganz anders konsumiert wird. Dieser Moment, dass ein Stück von mir in einer Spotify-Playlist auftaucht, abgespeichert wird und ich dann kurze Zeit später in genau dieser Gegend auch spiele und Menschen wegen mir auf die Party kommen ... den gibt es so gut wie nicht. Heute entdeckt auch niemand mehr B-Seiten. Die eigene Musik ist nur noch eine Visitenkarte für das Auflegen. Früher war es bei Vielen umgekehrt. Man war Musiker, verdiente auch Geld damit und spielte nebenbei auch Sets. Die Szene war ja auch eine ganz andere. Alles war neu, wild – eigentlich ja Sozialismus. Das ist vorbei. Manchmal wünsche ich mir, die Szene würde einfach nochmal neu starten.

Das wird natürlich nicht passieren. Die Ausgangsbedingungen sind ja auch ganz andere.

Ich weiß. Ich will auch nicht jammern, das wäre nicht angebracht. Ich habe aber das Gefühl, dass es vielen Leuten in der Szene gar nicht bewusst ist, welche Verantwortung sie eigentlich haben. Das macht mir Sorgen. Denn sie entscheiden, wie es weiter geht. Und manchmal denke ich, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Karren vor die Wand fährt.