Alle Fotos: © Andreas Schlieter

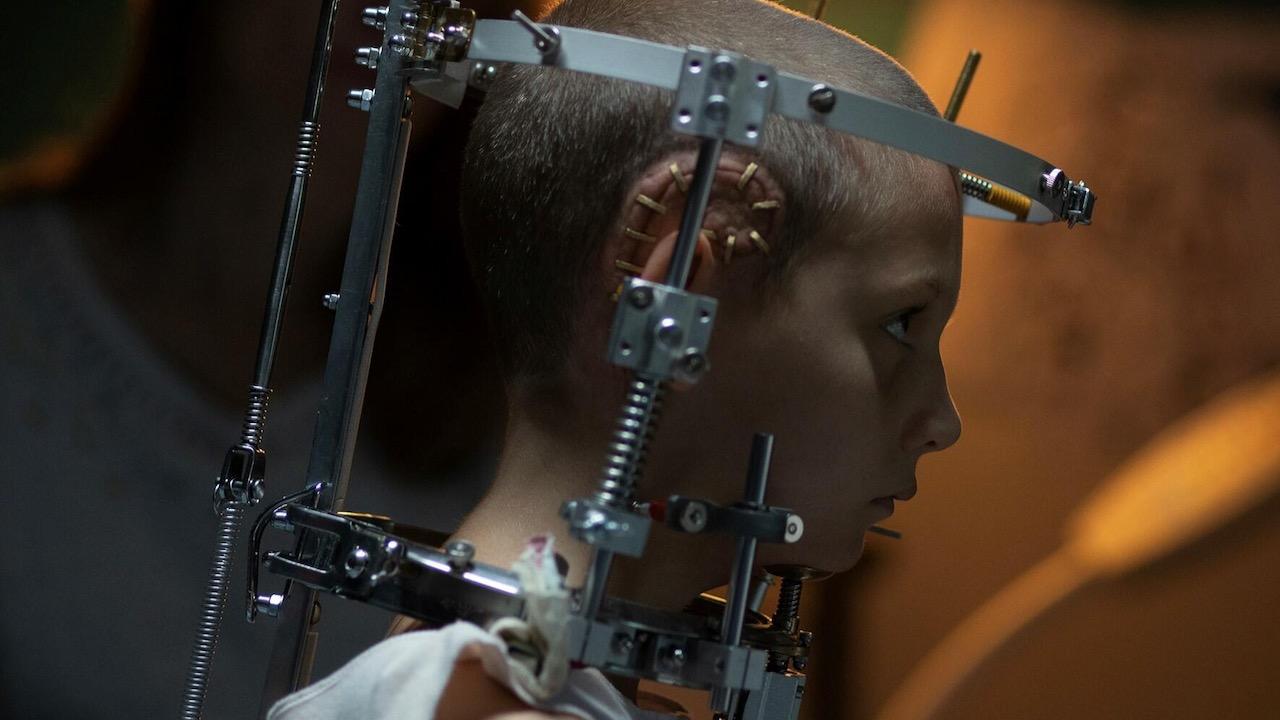

Rick Ostermanns Das Haus verdichtet Beziehungsdrama, Technologieskepsis und politische Dystopie zu einem atmosphärischen Kammerspiel. Doch eines fehlt dem Film: Mut zur Uneindeutigkeit.

Deutschland in acht Jahren. Der Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) wurde mit einem Schreibverbot belegt. Er soll sich auf falsche Informanten berufen und Fakten gefälscht haben, um jene Regierung zu diskreditieren, die in der anstehenden Bundestagswahl die absolute Mehrheit erlangen könnte. Mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) zieht er sich ins gemeinsame Ferienhaus auf einer abgelegenen Insel zurück, um sich aus der Schusslinie zu nehmen. Doch dann kommt es auf dem Festland zu einem Bombenattentat. Es gibt Tote, darunter auch Kinder, und wieder steht Hellström in der Öffentlichkeit, nun, weil ihm geistige Brandstiftung vorgeworfen wird. Doch damit nicht genug: Die Aktivistin und Mandantin seiner Frau, Layla Kolter (Lisa Vicari), steht im Verdacht, hinter den Anschlägen zu stecken und nimmt Kontakt mit Lucia auf.

Kontrolle und Paranoia

Ostermanns Film setzt zwei Schwerpunkte: Erstens den Entwurf einer Stimmung, in der die Offenheit der Natur und die Zweisamkeit auf einer Insel mit der latenten und sich langsam zuziehenden Bedrohungslage kontrastiert wird. Zweitens die psychologische Auslotung einer Dreiecksbeziehung zwischen Johann, Lucia und dem von beiden bewohnten Smarthome, welches der Auskunft des Herstellers nach eine Art Symbiose mit seinem Besitzer eingehen soll. Zieht man beide Schwerpunkte zusammen, wird klar, um was es in diesem Film geht: Kontrolle und Paranoia in einer zunehmend instabilen und vertrauensunwürdigen Welt.

Doch Ostermann schreckt vor allem ästhetisch davor zurück, das Potenzial dieser Paranoia kinematographisch auszuloten. Denken wir hierzu an die 70er-Jahre-Paranoia-Thriller von Alan J. Pakula – zum Beispiel an Zeuge einer Verschwörung. In diesen und anderen Filmen (zu denken wäre auch an Paul Schraders American Gigolo) findet sich etwas, was formalästhetisch als „Schuss ohne Gegenschuss“ oder als „Subjektivität ohne Subjekt“ gefasst werden kann. Damit sind Szenenfolgen gemeint, die die gewöhnliche Kontinuität der klassischen Montage unterlaufen, indem sie die übliche Naht zwischen einem Blick und einer diegetischen Blickinstanz aufplatzen lassen. Laut wird nun die Frage, wer hier eigentlich blickt, und es ist Motiv der Verschwörungsfilme, dass diese Frage nie vollständig aufgeklärt wird. Die Paranoia entsteht also nicht einfach auf Ebene der Handlung oder zwischen den Figuren, sondern zwischen Blicken, ihren fehlenden Verortungen und der Rückführung auf den eigentlichen Betrachter – uns. So schaffen es diese Filme, dass ein körperloser, ja ein akusmatischer Blick zwischen den Bildern und den Angeblickten verharrt, die unter dieser Last die Kontrolle und sich in Verfolgungswahn verlieren.

Harmlose Bilder

Das Haus verfügt über eine solche diffuse Blickinstanz. Hier ist es das Haus selbst, welches als nicht-menschlicher Akteur über keinen Körper, dafür aber über unzählige Augen verfügt. Es wäre also ein Leichtes, die Bildfolge einer sich vermeintlich selbst erzählenden Geschichte hier und da zu unterwandern, um auf diese Weise jenes Misstrauen, welches die Figuren packt, auch auf Ebene der Erzählinstanz zu säen. In diesem Film geht es um Souveränität, wieso also greifen wir die des Zuschauers nicht an? Oder anders gefragt: Ist der Blick der Kamera auf diese filmische Welt tatsächlich immer unpersönlich oder kann es sein, dass wir unbemerkt den Blick mit jener mysteriösen Instanz teilen, die im Zuge des Films immer wichtiger für die Handlung wird: das Smarthaus?

Ostermann lässt uns zwar durch das Haus hindurch auf die Figuren blicken, er kennzeichnet aber immer brav, wann das Haus blickt und wann nicht. Er spielt mit der Blickfrage kein Spiel. Er setzt also höchstens seine Figuren, aber niemals den Zuschauer unter Druck, der auf diese Weise nicht attackiert wird und außen vorbleibt. Damit unterwandert er das technikkritische Motiv der literarischen Vorlage, nämlich die Allgegenwärtigkeit der Technologie und unsere zunehmende Unfähigkeit, auf die Welt und auf bzw. in uns zu blicken und dabei zu wissen, durch welchen Filter wir eigentlich blicken.

Ostermann wiederholt damit auf seine ganz eigene Weise einen Fehler, den einst die Waschowski-Geschwister bei ihrer Lektüre von Jean Baudrillard machten. Sie schufen in Matrix zwei distinktive Welten – die Matrix hier, die Welt dort – und verstanden damit Baudrillards Simulationsthese falsch. Ostermann trennt nun auch, wo es nichts mehr zu trennen gibt: Der Blick der Menschen hier, der Blick der Maschine dort. Doch genau das ist ja die Krux: Ein nicht-mediatisierter, ein nicht durch die Brille der Technik geformter Blick ist in unserer Gegenwart und ganz bestimmt in der nahen Zukunft dieser Geschichte undenkbar. Die Medientheorie hat dafür ein hübsches Wortungetüm: Anthropomedialität.

Doch Das Haus konzentriert sich lieber auf psychologische Motive und stellt statt der Frage „Wer blickt?“ die Frage „Wer weiß was?“. Eine folgenschwere Entscheidung, ist es doch gerade die erste Frage, die filmisch besonders prädestiniert ist, verhandelt zu werden.

So bleibt ein durchdachtes Drama der schönen aber im Endeffekt harmlosen Bilder, weil diese niemals schwer auf uns lasten. Denn dafür sind sie zu eindeutig, und das bezieht sich im Endeffekt nicht nur auf die Frage nach der Blickinstanz, sondern auch auf das Motiv einer politischen Zukunft, die, so die Prognose, sich nach 100 Jahren als bloße Farce wiederholen wird.

Das Haus

D 2021

Regie: Rick Ostermann

Drehbuch: Rick Ostermann und Patrick Brunken

Buchvorlage: Dirk Kurbjuweit

Cast: Tobias Moretti, Valery Tscheplanowa, Lisa Vicari, Max von der Groeben, Hans-Jochen Wagner

Kamera: Stefan Ciupek u. Matthias Bolliger

Schnitt: Christoph Wermke

Musik: Stefan Will

seit dem 7.10.2021 im Kino