Raum ohne FunktionHauschka über Wald, Schutzwälle in Hollywood und Jóhann Jóhannsson

14.2.2019 • Sounds – Text: Ji-Hun Kim

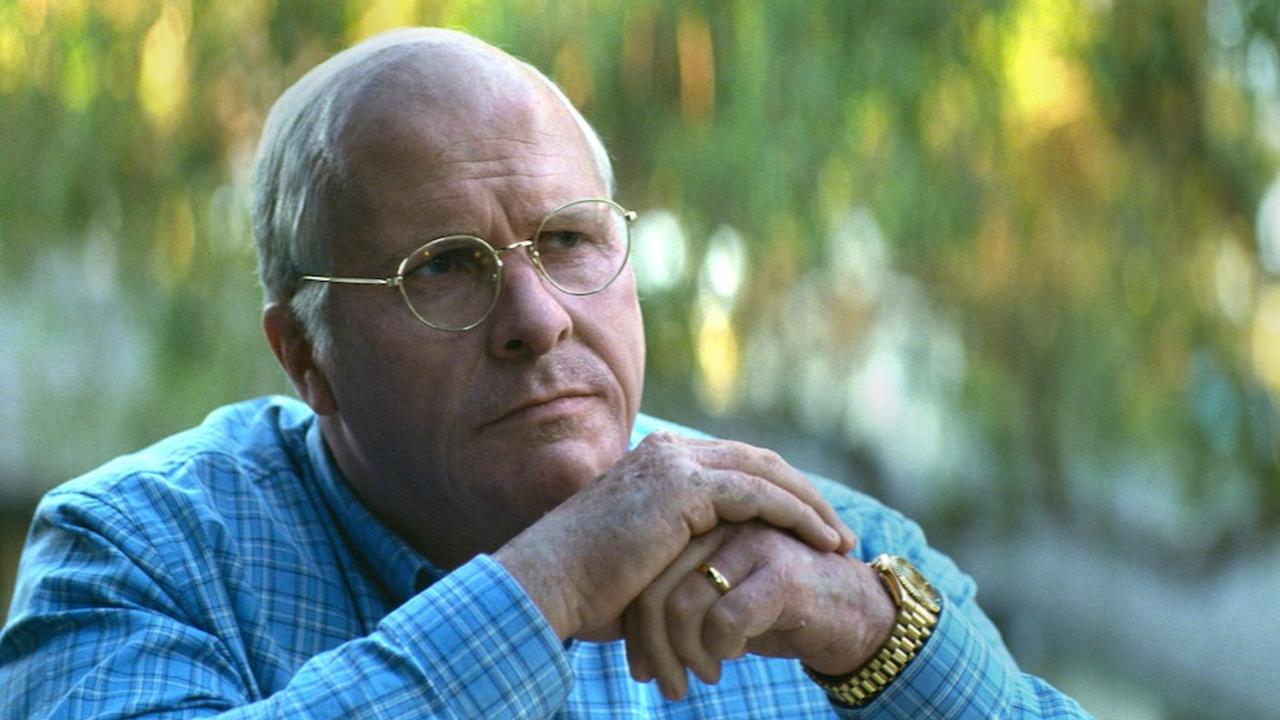

Fotos: Gregor Hohenberg

Als Volker Bertelmann 2004 sein erstes Hauschka-Album „Substantial“ auf dem Label Karaoke Kalk veröffentlichte, konnte keiner ahnen, dass auch dank seiner wesentlichen Mithilfe das Piano als Klangkörper und zentrales Instrument heute wieder eine wichtige Rolle in der Popkultur spielt. Bekannt wurde Hauschka durch seine durchtrieben genialischen Klavier-Präparationen. Er befreite in der Tradition von John Cage das Klavier von seinem Clayderman-Image, machte es wild, unberechenbar, perkussiv und mit der Zeit auch immer elektronischer und abstrakter. Auf seinem nun neunten Solo-Album „A Different Forest“ verzichtet er erstmalig völlig auf genau diese Präparationen. Ein selbstbewusster Schritt, auch zurück zum Ursprung seiner Musik, der aber auch einige Fragen offen lässt. Ji-Hun Kim sprach mit Bertelmann über das komplexe Thema Wald, was sich nach seiner Oscar-Nominierung 2017 in seinem Leben verändert hat, über die eigenen Regeln der Filmmusik, seinen verlorenen Freund Jóhann Jóhannsson und warum Romy Schneider in Paris geblieben ist.

Eigentlich fängt man Interviews ja nicht so an, aber: Wie geht es dir?

Mir geht es gut. Danke. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich habe mittlerweile drei Kinder, da muss man gut überlegen, wie sich die Dinge entwickeln sollen. Entscheidungen werden davon geprägt. Welche Rolle spielt das Alter?

Ist das Fremdbestimmung?

Ich frage mich, ob ich mal lange verreisen will, in andere Länder. Wo will ich leben? Das sind schon Fragen, die einen ständig umtreiben. Spätestens wenn man weiß, dass es eine Profession gibt, die man wirklich machen möchte. In dem Prozess befinde ich mich, der wird auch nie abgeschlossen sein. Ich bin jemand, der immer in Bewegung ist. Ich bin auf der Suche nach jedem Umstand, der irgendwie gefällt.

Als wir uns das letzte Mal vor knapp zwei Jahren getroffen haben, war das kurz vor deiner ersten Oscar-Verleihung. Dein neues Album erscheint erstmalig auf Sony. Was ist in der Zeit passiert?

Ich habe immer mit City Slang darüber gesprochen, dass ich auch mal gerne eine Klavierplatte machen möchte, die keine Präparationen hat. Dabei ist mir klar geworden, dass ich die Dinge vielleicht aufteilen muss. Es ging mir primär um meine klassischen Kompositionen für Streichquartett und Orchester – ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe Musik geschrieben, aufgenommen, aber wo veröffentlichen? Ich dachte, dass ich das trennen sollte. Die klassischeren Aspekte meines Musikschaffens in einem Bereich anzusiedeln, wo auch klassische Musik gemacht wird. Das hilft, ein Selbstbewusstsein dafür zu bekommen und nicht dauernd zu denken, es wäre eine Art Nebenprodukt. Eine Woche nach der Aufnahme von „What If“ bin ich in das gleiche Studio. Ich habe alle Präparationen herausgenommen. Dann setzte ich mich an den Flügel und stellte fest, wie toll das in dem Raum klingt. Wie gerne ich was damit machen wollte.

Hast du dich mit dem Präparieren in all den Jahren verfahren?

Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess von Ablösung und Rückfindung. Ich habe die Präparation nicht in einen Betonsarg gepackt. Das ist eher ein Ablösen von etwas, das man gerne macht. Der Weg hat sich aber auch verengt. Man muss sich daher fragen: Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten? So beschloss ich, das war 2014, dass ich das Instrument auch mal puristischer spielen will. Auf meinen Konzerten habe ich immer wieder mal die Präparationen herausgenommen. Dabei merkte ich, es ist an der Zeit. Das hat aber auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Diese Schritte macht man nicht, wenn man Sorgen hat, dass alles wegfällt, was man vorher aufgebaut hat.

Die Sorgen gab es dennoch?

Die Unsicherheit hast du natürlich. Auch der Wechsel zu einem Major, wo man sich fragt: Was passiert jetzt? Ich habe für die Deutsche Grammophon bereits eine Platte mit Hilary Hahn gemacht. Da gab es ähnliche Diskussionen. Aber der Wunsch, die Musik anders zu präsentieren, der kam auf. Was mich an Sony gereizt hat: Es ist eigentlich ein kleines Team, das aber international Entscheidungen treffen kann. Früher hatte man einen Vertrag, aber dann hörte die Verantwortung in Holland schon wieder auf. Da muss man jede einzelne Plattenfirma noch mal überzeugen. Die Liebe zur Platte gibt es bei Sony genauso wie bei einem Label wie City Slang.

Mit dem Thema Wald hast du ein riesiges Fass aufgemacht. Es fängt bei der Deutschen Romantik an, 19. Jahrhundert, die Entstehung des Klaviers, aber auch aktuelle Themen wie Hambacher Forst. Was ist dein Referenzsystem zum Thema?

Ich bin 500 Meter vom Wald aufgewachsen. Also einem richtigen Wald und keinem Park. Du konntest reingehen und warst erstmal für Wochen drin, wenn du wolltest. Wir sind als Familie oft wandern gegangen. Wir sind früh raus, als es noch neblig war. Brote und Thermoskanne gepackt und dann wurde gewandert. Mir war die Romantik, das Überhöhte des Waldes, gar nicht so wichtig. Deshalb habe ich das Album auch „A Different Forest“ genannt und nicht „Forest“ oder „Wald“. Das habe ich bewusst nicht gemacht. Ein anderer Wald ist für mich der Diskurs zwischen Stadt- und Landleben und was ich als Mensch, der auf dem Land aufgewachsen ist, von dem noch wahrnehme? Es geht mir um das Gefühl der Entspannung. Wenn ich Klavier spiele, empfinde ich die gleiche Entkoppelung vom Raum. Wenn ich durch die Natur laufe, habe ich das Gefühl, das tut mir sehr gut.

Ist das was Persönliches?

Ich wollte einen Bezug herstellen mit Titeln, die das Thema Stadt haben, aber auch Geschichten, die mir im Kontext des Waldes einfallen. Symbolische Geschichten, die das verdichten. Wie eine Unterhaltung mit meinem Vater. Er war immer sehr schweigsam. Wenn ich etwas von ihm erfahren habe, dann war es während unserer Wanderungen. Wir waren in der Natur und eigentlich war es egal, wo wir hingingen. Natur macht etwas mit einem – das ist natürlich überhaupt nichts Neues und tausendmal gesagt –, aber es handelt sich um eine Tatsache, die eigentlich gesagt werden dürfte und müsste. Heutzutage wird das oft in einen Gesamtzusammenhang gestellt und sofort werden Gegenbeispiele gesucht. Ist man Vegetarier, wird einem gleich die Platte an Argumenten serviert, um die Angelegenheit madig zu machen. Mir war klar, dass mit dem Thema Wald so etwas passieren kann. Bislang hagelte es keine Kritik, aber das ist dennoch ein Diskurs, den ich gerne eingehen möchte. Ich wollte jedoch keine Platte über den romantischen Wald machen. Es geht mir um meine eigene Verbindung dazu.

Ich finde das mutig.

Wenn ich so etwas angehe, dann ist klar, dass ich nicht auf einer Waldlichtung stehen darf. Aber ja, ständig werden Fässer aufgemacht …

Es gibt beim Wald aber auch den schwierigen Deutschland-Bezug.

Dieser Bezug ist mir vollkommen fremd.

Das Thema ist in der Lage, kreativ etwas Unerschöpfliches darzustellen. Ein paar Kilometer weiter von dir lebt Wolfgang Voigt und er arbeitet sich am Wald seit 30 Jahren ab. Kein Ende in Sicht.

Das liegt an der Gegend, der Eifel. Es ist doch so: Als menschliches Wesen ist man Teil der Natur. Heute sind Städte wie Maschinen. Ein riesiger Apparat, der ist verbaut und hat funktionale Räume. Das ist auch in Ordnung. Man fühlt sich wohl, man geht irgendwo hin zum Tanzen und zum Essen. Manchmal braucht man aber einfach den Raum, wo nicht viel passiert. Mir geht es um die Vorstellung, dass man einen Raum betritt, in dem man herumlaufen kann, wo es nicht immer um Funktionen geht. Das gibt mir der Wald.

Die Stücke sind diesmal reduziert, melodischer, vielleicht auch einfacher als sonst. Bei Techno-Abstraktionen wie deinem Album „Salon des Amateurs“ ging es ja bisweilen sehr technisch zu. Ich musste unweigerlich an Robert Schumann und seine „Waldszenen“ denken. Auch ein Liederzyklus, auch hier findet sich dieser Impetus der Naivität.

Mit Schumann kann ich natürlich sehr gut leben. Ein bisschen ist es bei mir auch eine Reaktion auf den ganzen Klavierwahnsinn dieser Zeit. Für mich ist das eine Flucht nach vorne. Die Vereinfachung, dass ich mich nicht hinter 15 Tastaturburgen verstecke und dabei nur an die Lichtshow denke – dieser riesige Akt. Mir war es ein wichtiges Bedürfnis, mich in dieser Einfachheit wiederzufinden. So wie ich einst mal angefangen habe. So wie ich Musik mache, wenn ich mich einfach hinsetze und zu spielen anfange – keine Elektronik, keine Effekte, kein Soundtechniker. Die Präparation bleibt dennoch ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Aber ich wollte gucken, reicht das eigentlich aus?

Tut es das?

Für mich ja. Ich höre das Album heute mit einer gewissen Distanz immer noch gerne. Bei „Foreign Landscapes“ ist das anders. Es war zwar sehr aufregend, weil das Projekt für Orchester komponiert und aufgenommen wurde. Die höre ich aber selber so gut wie gar nicht mehr. Irgendwie hat sich für mich nicht das erfüllt, was ich gerne gewollt hätte.

„Ein Konzert in einer großen Halle bedeutet immer gleich Ausverkauf. “

Ist es nicht schlimm, dass gute Musik am Ende doch so einfach ist? Dass man irgendwie immer wieder zu Bob Dylan, Schumann oder Satie gelangt?

Der Wahnsinn befindet sich in jedem Bestandteil unseres Lebens. Im Prinzip sind wir auf dem Weg des ewigen Wachstums. Es gibt kaum einen Weg zurück. Vielleicht ist es daher eine Entscheidung meinerseits zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück. Eine Art Unterbrechung. Es kann nicht immer nur noch vorne und nach oben gehen. Es muss auch mal runtergehen, zur Seite, es müssen Risiken eingegangen werden. Viel Musik verarbeitet ja etwas Einfaches in einem sehr komplexen Arrangement. Die Musik aber, die hängenbleibt, sind spezielle Akkordfolgen, eine besondere Melodie. Das Arrangement ist jetzt zwar kein Fake. Aber die Art und Weise, wie ein Arrangement funktioniert, kann etwas vorspiegeln, das am Ende vielleicht gar nicht so bedeutsam ist, wenn es einmal runtergekocht ist. So ist das auch mit Sound. Ich will das nicht unterbewerten. Sound hat genauso eine Qualität wie die Melodie. Aber wenn man sich den Melodien widmet, dann sind es genau die, die eingängig sind und einem nahe gehen. Die sind oft sehr schlicht. Das finde ich nicht verwerflich, sondern schön.

Am Ende geht es um Songwriting.

Zum Beispiel. Das Stück „Another Hike“ ist eigentlich ein klassischer Popsong.

Für mich war das völlig einleuchtend. Ich habe aber auch mit anderen darüber gesprochen und da kamen teils kritische Untertöne. In der Richtung: Jetzt macht der Hauschka eh nur noch Hollywood und jetzt kommt der Kitsch. Ich fragte mich kurz: Finde ich das jetzt auch blöd? Ging aber nicht. Am Ende war es dafür einfach zu gut und schlüssig.

Das sind auch alles keine Stücke, die als Filmmusik funktionieren würden. Das Argument ist genau der Grund, wieso Romy Schneider in Paris geblieben ist. Am Ende wünschen die Leute einem Erfolg. Aber sobald dieser da ist, suchen plötzlich alle nach den Dingen, die nicht mehr toll sind. Es gibt ein vorgefertigtes Konzept. Ein Konzert in einer großen Halle bedeutet gleich Ausverkauf.

Ein sehr deutsches Phänomen ist die Vereinnahmung. Boris Becker, Steffi Graf und Heidi Klum werden dann plötzlich Nationaleigentum.

Oder ein Österreicher wie Christoph Waltz, der dann plötzlich Deutscher wird. Oder Hans Zimmer, der eigentlich Amerikaner ist. Auch der gilt hier als Deutscher. Ich halte mich von dieser Frage fern. Man kann sich davon zwar nicht freimachen – man liest Kritiken und Zeitungen. Letztlich ist es müßig, sich darüber Gedanken zu machen, welche Wirkung man auf die Außenwelt hat. Mir ist klar, dass einige der Nerds, die meine anderen Platten toll finden, sagen: Das ist mir nicht nerdig genug. Aber es gibt Leute, die mich neu entdecken, die haben meine alten Sachen dafür alle abgelehnt. Die konnten damit nichts anfangen, es war ihnen nicht emotional genug. So, und jetzt stehe ich hier und habe mit viel Glück eine Oscar-Nominierung bekommen. Was das für mich bedeutet? Dass ich keinen Job mehr in der Pommesbude annehmen muss. Ich muss keiner Arbeit nachgehen, die mir fremd ist. Die Filmmusik ist etwas, das mir zum ersten Mal ermöglicht hat, ein eigenes Studio zu haben. Mit meinen Lizenzen für Plattenverkäufe durch Indie-Releases wäre das niemals gegangen. Da muss man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Alle, die sich ein Haus oder eine Wohnung dank Musik kaufen können, haben Mainstream-Erfolge. Auch wenn sich alle noch so gerne als Indie-Artists darstellen. Man muss erst Hunderttausende Platten verkauft haben, um damit gut über die Runden zu kommen.

Mich interessiert, ob sich die Wahrnehmung in gewissen Kreisen nicht dadurch ändert.

Ich war ja nie so richtig drin in diesen Kreisen. Wenn ich mir Playlisten angucke, die Neo-Klassik heißen, da findet man meinen Namen so gut wie nirgendwo. Obwohl ich in den ganzen Artikeln bezüglich Neo-Klassik gerne in einem Rutsch mit anderen Leuten genannt werde, die mal damit angefangen haben.

Ich habe Hauschka bei einem großen Streaming-Anbieter eingegeben und war nahezu erschüttert, wie viele Film-Soundtracks von dir in den letzten Jahren herausgekommen sind. Am Ende sind Filmmusiken funktionale Auftragsarbeiten. Was hast du in dieser Zeit gelernt? Wie ist es mit Studios zu arbeiten?

Die eigene Sprache und das eigene künstlerische Profil, das ich zuvor aufbauen konnte, haben mir sehr geholfen. Ich habe aber den Eindruck, dass einige denken, ich würde in der Filmmusik das machen, was ich sonst als Solokünstler auch machen würde. Ich habe gelernt, ich bin nicht daran interessiert, als Hauschka Filmmusik zu machen. Mit präpariertem Klavier oder wo meine künstlerische Ader für den Soundtrack prägend ist. Ich bin viel eher daran interessiert, dass jemand fragt: Hast du Lust, für einen romantischen Film die Musik zu machen? Ich bin gerade dabei, Hauschka von mir als Filmkomponisten abzutrennen. Das ist nicht so einfach. Doch eigentlich sind Filmkompositionen Volker Bertelmann. Hauschka ist ein Kunstprojekt, das alle Soloplatten von mir abdeckt. Aber es ist kompliziert. Das fängt mit der Sichtbarkeit auf Streaming-Plattformen an, dass plötzlich die Hauschka-Alben bei den Soundtracks ein bisschen untergehen.

Ist das Geld eigentlich ein anderes?

Sagen wir mal so: Soundtracks sind nicht unbedingt lukrativer. Der Soundtrack zu „Lion“ war lukrativ. Aber das war ein Glücksgriff. Das andere ist eher ein Verfügbarmachen der filmischen Arbeit. Ich nehme wahr, dass die Bedeutung von Soundtracks eine ganz andere ist als noch vor zehn Jahren. Damals habe ich keine Soundtracks gekauft und sie als relativ langweilig empfunden. Manchmal mache ich mir daher die Mühe, einen Soundtrack so zu überarbeiten, dass er auch für den Plattenkonsumenten ein hörbares Erlebnis darstellt. Dann kommt dazu, dass gerade alle Filme gleichzeitig herauskommen. Bei einigen habe ich schon vor drei Jahren mit der Arbeit angefangen. Aber dann braucht es Zeit, bis überhaupt ein Verleih gefunden wird. Und dann kommen alle auf einmal an und wollen den fertigen Soundtrack. Natürlich könnte ich das unterbinden. Dass mit Filmmusik per se viel Geld verdient werden kann, dem ist nicht so. Es gibt auch keine Vorschüsse. Am Ende kann aber passieren, dass ein Cue, so nennt man die Stücke bei Soundtracks, in anderen Filmen landet. Wie bei Max Richter. Dieses eine Stück aus „Arrival“ taucht mittlerweile in 15 Filmen auf.

Deshalb klingt die Filmmusik überall gleich.

Wenn das passiert, dann hat es sich gelohnt.

Ist das ein Spekulationsgeschäft?

Wenn dein Status so weit gereift ist, dann kann es sein, dass ein Film-Cue mehr abwirft als ein ganzer Soundtrack. Die Lizenzausgaben für einen Film sind oft wesentlich höher. Ich hoffe, dass ich meine künstlerische Stringenz beibehalte und nicht plötzlich beginnne, Film-Cues als Solokünstler zu veröffentlichen. Genau das möchte ich nicht.

Lass uns das Thema wechseln. Ich möchte mit dir über Jóhann Jóhannsson sprechen. Ihr kanntet euch beide gut und auch er hat in Hollywood Filmmusik komponiert.

Er hat viel früher damit angefangen.

Vor seinem Tod war in den Nachrichten, dass er den Kompositionsauftrag für „Blade Runner 2049“ verloren hatte. Mir kam das alles sehr unmenschlich vor. Aber wie hast du diesen Komplex eigentlich wahrgenommen?

Zuallererst ist das unglaublich traurig. Wir haben den gleichen Manager. Es gibt viele Menschen, die für uns beide arbeiten und gearbeitet haben. Es ist aber auch nicht immer so einfach, wie man sich das ausmalt. Man kann auch Hollywood nicht über einen Kamm scheren. Es gibt darüber hinaus persönliche Tendenzen. Manche kommen mit Druck oder einer Veränderung in ihrem Leben gut klar. Andere Menschen kommen damit überhaupt nicht klar. Wenn man Filmmusik in dieser Größenordnung macht und man ist sich nicht im Klaren darüber, dass es ein Produkt ist, kann das kompliziert werden. Wenn du das Gefühl hast, du willst dich darin künstlerisch verwirklichen – das sollte man nicht machen und vorher damit aufhören. Nicht, dass Filmmusik keine Verwirklichung sein kann. Es geht aber um den Anspruch, mit dem man an so eine Sache ran geht. Bei Jóhann war mein Gefühl immer, dass er sehr zerrissen war zwischen verschiedensten Welten. Er hat bereits für große Filme und Filmmusiken geschwärmt, da war das für mich noch vollkommen irreal. Mit „Prisoner“ und später „The Theory of Everything“ hat er sich mit seiner Art in eine Position katapultiert, die für einen eigenen Ansatz stand. Aber wenn man sieht, welche Prozesse für große Filme von Bedeutung sind, dann sitzt man eigentlich ständig auf dem heißen Stuhl. Man kann jederzeit gefeuert werden.

„Vielleicht will man aber gar nicht dafür gewappnet sein. Weil man keine Lust auf das Spiel hat, keine Lust auf die Zerrereien, die in Hollywood stattfinden.“

Wie oft wird man nachts angerufen?

Ich zum Glück nicht. Bei meinen Arbeiten, auch mit Dustin O’Halloran, hatte ich immer das Glück, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die mich auch menschlich geschützt haben. Es gab immer den vollen Support. Für den Soundtrack von „Lion“ hat mich der Regisseur nach einem Konzert in Melbourne persönlich gefragt. In meiner Naivität habe ich gesagt: Ja, klar, kein Problem. Bis mir später klar wurde, durch was er alles gegangen ist, dass ich überhaupt nur ansatzweise in diese Situation kommen konnte. Das ist ein wahnsinniger Prozess von Schutzwällen. Es geht dauernd um das Schützen von Investitionen. Darum, dass wenn jemand viel Geld für ein großes Orchester ausgibt, sichergestellt wird, dass keiner der Investoren mittendrin sagt: Das geht mir jetzt total auf den Sack. Vertrauen spielt eine Rolle. Es geht aber auch um Druck. Man muss da reinwachsen. „Lion“ ist für amerikanische Verhältnisse aber auch ein kleiner Indie-Film.

Arthouse wahrscheinlich.

Und die Produktionen, bei denen Jóhann mitgewirkt hat, waren Filme, die sich jeder Mensch wünscht. Dafür muss man gewappnet sein. Vielleicht will man aber gar nicht dafür gewappnet sein. Weil man keine Lust auf das Spiel hat, keine Lust auf die Zerrereien, die da stattfinden.

Ab einer gewissen Liga geht es doch fast immer nur ums Geschäft.

Leute bringen sich in Position. Agenten versuchen miteinander zu kungeln. Ich möchte nicht verallgemeinern. Man muss menschlich mit der Sache zurecht kommen. Wichtig ist dabei die Verbindung zum Regisseur. Wenn man eine gute Freundschaft zum Regisseur pflegt, der deine Arbeit schätzt, dann ist das die halbe Miete. Zu Jóhann: Ich finde es sehr schade und traurig, dass er als Komponist und auch als Freund Wünsche und Erwartungen aufgebaut hat, die er am Ende nicht mehr greifen konnte. Wir haben uns in den letzten Jahren, als er in Berlin lebte, nicht mehr so häufig gesehen wie noch zuvor. Aber wenige Monate vor seinem Tod habe ich lange mit ihm telefoniert. Ich brauchte selber seinen Rat und wollte, dass er seine Erfahrungen mit mir teilt. Auch ich kenne diese Momente, in denen alles beinahe entglitten wäre. Das kann jederzeit wieder passieren. Ich denke oft an ihn. Wir spielen regelmäßig Stücke von ihm auf unseren Konzerten. Und ich glaube, das ist wichtig. Ein Gedenken an ihn aufrecht zu erhalten. Vielleicht mach ich das auch noch die nächsten 15 Jahre. Ein großartiger Musiker und ein toller Typ.